苏天赐先生1922年生于广东阳江,当他在小学读书时,就得到梁颖初老师的鼓励,尝试用水彩颜料画风景写生。1946年毕业于国立艺专林风眠画室。历年任教于广东省立艺专、杭州国立艺专、山东大学艺术系、华东艺专、南京艺术学院,从事艺术教学和油画创作,作品多次参加国内外重要展览,部分作品获奖,或为各大美术馆及收藏家所收藏。曾应邀赴法国、德国、新加坡、美国、日本等国考察艺术、讲学、举办画展。2002年初,80高龄的苏天赐先生在南京博物院、广东美术馆先后举办了大型艺术回顾展,盛况空前。国内重要专业刊物多次发表其系列作品并作专题介绍。出版有《苏天赐油画小辑》、《苏天赐画选》、《苏天赐画集》等多种版本。由于其突出的艺术成就,使他成为中国艺术界的著名教授和油画家,享受国务院颁发的政府特殊津贴,担任中国油画学会顾问。

苏天赐的创作主要有两大题材,一是肖像画创作,一是风景画创作。他的肖像画突出线条的表现力,减弱光影的描摹,强调眼中之像和心中之像的整合与意象营构的方法,由外象感知化为内心诠释,由写实描绘化为抒情写意,由复杂繁冗化为凝练单纯,洋溢着中国油画的东方韵味。这显然是遵循林风眠先生的教诲,力主走出中西融合的道路。研究苏天赐的艺术创作,可以说,林风眠“调合中西艺术”论的影响最为显著,林风眠给予苏天赐的影响是深远的,苏天赐曾感念道:“林先生对于我,他是个真正意义上的恩师,这并不在他教会了我多少绘画技巧,他给予我的是一把宝贵的钥匙,让我能拾级而登地追寻艺术的奥秘”。[1]

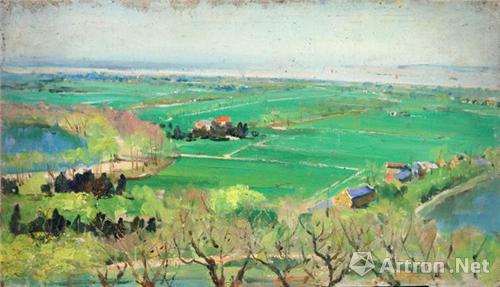

新中国成立后,苏天赐油画创作的重点转向江南风景,且成就最高。不论春夏秋冬,苏天赐以自然的性灵、写意的笔法延伸中国传统山水的精神,因为传统山水精神是他风景画创作的支柱,所以,他的油画风景画有一个贯穿始终的特征,即以写意的笔墨追求意境的构成,其特点体现在三个方面:

一、朦胧与清晰的意象

在苏天赐的风景画面上,一些无定形的抽象色块和烂漫的色彩韵致,反映了朦胧和清晰的意象特点。朦胧,就是含蓄或模糊。他的油画风景之远景,大多呈现朦胧的状态,若即若离、若明若暗、模糊凄迷,令人莫测高远。清晰,就是明确、实在,如其风景画之前景的树干、房屋的表达,就具有一目了然的感觉;而中景又在朦胧和清晰之间,有“似与不似”之妙,颇似中国山水画的特点,云烟迷漫、物象洇渗,虚实、黑白互为补充、互为对照。例如《富春江的早晨》(1979年),银灰色的江面浩渺无边,朦胧的空气感给人以灵透、清新、湿润的感觉。前景树干抽出的新枝,清晰可见,遒劲地划破江面,伸向天际。早春的天气乍暖还寒,茵茵绿色在老树与古庙间爬上枝头,盘根错节的树丛中泛出淡淡红韵,那是新开的花,浩浩春江中一叶小舟在荡漾……。

朦胧和清晰的意象得力于笔墨的表达,并与其独特的技艺相联系。苏天赐追求写意性的笔墨,并且深悟笔墨不仅是形迹而且也是意象。正如吴冠中先生所说:“苏天赐先生的油画就是讲究笔墨的。”[2]苏天赐风景画创作的与众不同,还缘于他自制的油画长锋毛笔达到的效果。他所勾画的线条清奇挺秀、富有弹力、韧性极好,不纤弱、不霸悍,非常贴切江南风景的韵味。其风景画中树枝的线条通常是最后书写出来的,并且简练得无以复加,这种特殊笔致几乎出现于他的所有风景画作品之中。当然,他也用板刷、普通油画笔和刮刀等工具,也喜欢用松节油在底层淋漓尽致地薄涂晕染,而表层和近景则常用厚涂法。但所有风景画作品都十分讲究画面上的笔意、刀痕、色韵,以及表现力度;讲究用笔的生动性,仿佛书法线条的激情书写,流畅、峻利、遒劲、给人以爽快、果断、下笔无悔的感觉;讲究大笔势,仿佛大写意泼墨的挥洒。譬如《秋云》(1995年),巧妙地应用视点倾斜手法,将地面前景形成左高右低的态势,使整个画面形成三个三角形,互为对照又互为依存,充分展现了长天高云与秋林线条的同向倾斜所造成的极协调的韵律。画的上半部是银灰色的天空,用大刷子快速扫出灰蓝色的流云,如絮似城,自右向左形成动荡翻卷的气势。画面下部是广袤的大地,大地上深红、橘红、橘黄、墨绿、棕黑等色块挥洒在交错的枝柯线条之间,形成浩浩荡荡的秋林阵势与朦胧的天空呼应。更具意味的是秋林中有一带红树林,分外妖娆,而树干又用深棕色挑出,呈大幅度倾斜状在秋风中摇荡。令人耳目一新的还有白墙黑瓦的民居在秋林里耀眼,那是画眼,心灵之眼。使我们品出了热烈节奏中的无限生机。《天平古刹》(1996年)虽是写生的小景,但大气纵横,近景树干以特写手法,清晰可见,用三笔深褐色的粗细不同的线条对比、交错,构成一个稳定而抽象的金字塔形,中远景用灰蓝、灰绿色随意点染,其间加以抽象的黑白色块,可朦胧意识到那是密林丛中的古刹,此画是夏日的诗章。而《不冻的溪流》表现的是冬景,茫茫雪野里一湾深蓝色的河流如镶嵌在雪域之中的蓝宝石,数株银灰色的小树交错伫立,冰天雪地中仍然是一派盎然生机。

此外,苏天赐的大批风景画,均以前景寥寥几株树木的荣枯,分别代表大自然的春夏秋冬,这也形成了苏天赐风景画构图的一大特点。而其风景画中又以表现春季和秋季的画最为杰出,如表现春季的《富春江的早春》、《春风荡过太湖》、《桃花簇拥的山村》、《春水》、《春雨》、《江畔幽篁》《江南春雨》、《春风之二·池边》等;表现秋季的如《雨后秋江》、《薰风》、《秋渚》、《漓江云》、《秋云》、《黄山南麓的秋天》、《皖南秋色》、《霜晨之二》(2001年)等等。在春秋系列里,表达了自然春秋,也表达了苏天赐人生和艺术的春秋。在自然与人生中,不论是严寒酷暑或暖春爽秋,是生命就要张扬自己的活力,是树木就要绽放茂叶鲜花,结出累累硕果。苏天赐笔下的风景画,不论朦胧或是清晰,皆是一种意象,而这种意象正是苏天赐本人精神的象征与人格的迹化。

二、清明婉约的色彩

色彩作为审美对象最为直接,也最为灿烂。色彩在画面中承担着表达感情和营造意境的负荷。因而对油画家来说,色彩就是语言,就是感情,就是生命,就是世界。苏天赐的风景画创作具有清明婉约的色彩特点,具体而言,在运用色彩时,他扬弃艳丽、强烈的色彩对比,喜用委婉简约的同类色对比,然后在大面积低纯度的色彩上对比高纯度的小色块,犹如镶嵌的宝石格外醒目。他强调倒影,却适度减弱光影之间的对比。为何采用此种方法?因为,江南雨雾频繁,水分充足,风景通常给人以迷蒙、幽远、清雅的感受,如果用过于艳丽、强烈的色彩来表达这种江南特质的色彩感觉都显得火气、生硬。所以,苏天赐对江南风景有其独特的色彩感觉和擅长的表达方法,进而形成清明婉约的色彩特点。

苏天赐风景画中清明婉约的色彩特点里还隐隐渗透着墨的韵味。虽然,苏天赐谙熟西方绘画明暗规律和侧光规律的表达手段,同时也借鉴过印象派、表现派注重色彩表现力的方法,但他在油画色彩中更多的是得到了中国山水画墨韵的启发,因此,所有风景画作品在色调关系上都显得柔和、婉约、沉着、不浮躁。例如,《修篁临水》(1979年),青山倒影,水平如镜,淡青色的数道远山依次递进,渗化到灰白而又感到是明丽的天空里,偏右的江岸边则是浅黄、淡紫、粉绿、深赭诸色,点染出五彩缤纷的春花季节,花木的倩影婉约可喜,重叠在倒影之间,画幅前景从左至右数竿翠竹疏密穿插,错落有致,生命力劲挺,犹如少女亭亭玉立,姿态修长、高昂,顾盼有情,生动地表达了修篁这一画题。又如《早春》(1989年,第7届全国美展铜奖),大片的江面是银灰色,占画面的五分之三,左下角点缀数块墨绿色———那是民居屋顶上的黑瓦,与银灰色江面形成较强的黑白对比,而民居的墙面又以纯度略高的蓝色点出,并与江面遥相呼应,从民居向江面过渡用的是一大块灰黄色,并用板刷快速扫出,起到过渡、传递、平衡的作用,而前景岸边,即画面整个下部,也用次于屋顶的墨绿色和深赭色或揉或扫画出前岸,在前岸边还画出两株树干枝条伸向江天,并在树干、前岸和屋宇之间点染数笔淡淡的柠檬黄———那是春的消息。画面上方一抹灰蓝远山,使山水之间有了联系和照应,整幅画清新明快,给人以舒心荡气的感觉。再如《漓江》(1997年),截取桂林山水的最佳瞬间,并以翠竹表达漓江清丽、明秀的感觉,特别是亮灰的调子给人以雅致、婉约的感觉,黑色线与点的穿插、分布、搭配,不仅产生了气、势、韵诸方面的节奏,而且又具有中国画笔墨之美感,尤其灰绿色调的表现,更令人赏心悦目,表达了宽容无量且生生不息的漓江精神。熊秉明先生在《谈谈苏天赐的画》一文中说:“我玩味了《鱼塘》一幅:色彩不多,前景主要是土红色与草绿,在节节远去的透视中交融、变幻,由蓝而淡绿、淡紫、而泛红为晓色的烟霭……满幅水光游漫,又是天光的反映,是天光与水光的协奏……”。这“天光与水光的协奏”,也正好说明苏天赐油画风景中流露的清明婉约的色彩特点。苏天赐的风景画中当然也充满了光,但那是柔和清冷之光,如同玉器的光彩,含蓄清丽,而不同于金属器皿光彩的绚丽、辉煌。

三、空灵秀逸的意境

恽寿平认为“意贵乎远,不静不远也。境贵乎深,不曲不深也。”近代金城在《画学讲义》中说“山水之难,莫难于意境。”苏天赐的风景画创作就特别重视意境的追求,观其风景画犹如聆听古筝曲那样的悠远、刚劲、空灵,使我们感受到了空灵秀逸的意境。

何谓空灵?即“空则灵气往来”,古人对空灵的讲述比较玄虚,况且空灵与静有关,如苏东坡诗云“静故了群动,空故纳万境”。对此,宗白华解释为“空明的觉心,容纳着万境,万境浸入人的生命染上了人的性灵”。[3]何谓秀逸?秀即优异,秀即独拔。植物抽穗、开花谓之秀,艺术之树开花结果也可谓之秀;逸,超迈也,即超凡脱俗也。中国画论中以“逸品”为高。而将神、妙、能三品列其后。苏天赐风景画之“逸”,当以秀逸为恰当,因其艺术思想韶秀,精神气质灵秀,所作江南山水清秀,总之,他创作了江南山水的“秀骨清像”。这缘于苏天赐生长在南方,后来大部分时间又在江浙一带学习、工作。一方水土养一方人。他吸收了江南水乡的空灵,吸收了江南人文景观的秀气和飘逸,最终通过油画风景的语言表达了江南山水里潜在的旋律———空灵秀逸的意境。他借鉴了传统山水的笔墨和表现方法,在风景画中善用虚实,以此达到空灵效果,“山之精神写不出,以烟霞写之。春之精神写不出,以草树写之。”所以,苏天赐风景画的树干枝条常以虚实交错对应于空灵的中、远景,这便成了他抒情达意表现自然精神的奥秘之一。总之,苏天赐吸收、借鉴了东西方文化艺术精华并有机地融会贯通,其艺术创作如他所言有时是“东方的情趣、西方的实感”,有时是“西方的缤纷、东方的空灵”。

此外,苏天赐还创作了不少精彩的人体画和静物画,由于篇幅所限,不再赘言。综上所述,苏天赐的油画艺术创作本质上是属于东方型的,其远见卓识在于较早地悟到了从中西艺术比较和融合的角度去吸收营养进而丰富自己的艺术创作。苏天赐的油画艺术创作,不论肖像画还是风景画都共同展现了东方美学理想的世界,但愿我们步入这个世界,欣赏这个世界。

注:

[1]苏天赐《我的历程》。

[2]吴冠中在南京艺术学院《关于笔墨等于零的争论学术报告》,2000年10月11日。

[3]宗白华《艺境》,安徽教育出版社,2000年,第110页。

关键字:油画,色彩,江南,空灵,婉约,风景,内容标签: 油画 色彩 江南 空灵 婉约 风景

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

新国学理论

新国学2021年元旦新年贺词

明学与明品生活

文化革命、人类物种与理想社会和人生(一)引言

中医之数理科学化改革与基元系统人体数理模型

新国学的目标及启蒙运动

人性之声HK--悲惨世界

人性与是非善恶

关于美与艺术的内在原理之摘抄

理想的社会

宗教裁判法

对义务教育的批判

社会仿生的原理

新国学的精神

史书重修的一个原则

重修虚幻愚民的历史记载