从1978年党的十一届三中全会到今年,中国的改革开放经历了四十年的时间。从1978年至今,中国当代艺术走过了40个年头。这40年中国当代艺术经历了从群体到个人,由学习到创造,并在资本的参与下历经浮沉。

在“星星美展”中,我们可以看到艺术家对于美术的认识,关于内容与形式的讨论;同时期的“伤痕美术”、“乡土现实主义”表明了艺术家的人文关怀和自我意识的苏醒,程丛林(1954— )的《1968年×月×日雪》以反思的形式制造冲突,提出疑问,罗中立(1948— )的大幅油画《父亲》以描绘领袖像的尺幅制造了视觉上的巨大冲击;“85美术运动”让年轻艺术家们通过各种艺术语言方式打开视野,让整个社会了解到艺术具有丰富的样式和多种可能性,舒群(1958—)、任戬(1955—)、王广义(1957—)等人组织的北方艺术群体,毛旭辉(1956—)、张晓刚(1958— )、叶永青(1958- )的“新具像”和“西南艺术研究群体”,张培力、耿建翌、宋陵(1961—)的“池社”都是这个时期现代艺术潮流中的重要部分;20世纪90年代初,中国当代艺术在全新的社会和不同的文化语境中展开。随着大批艺术家陆续参加威尼斯双年展(1993年)、圣保罗双年展(1994年)等国际大展,中国当代艺术逐渐融入到全球化的语境中,其中“政治波普”和“玩世现实主义”两股艺术创作浪潮,在国际舞台上有了一席之地,也引发了关于后殖民话语、全球化语境中的地域经验以及中国艺术界对“国际身份”这一问题的热烈讨论;进入21世纪后,中国的现代化使中国当代艺术更加复杂多变,在观念与手法上已经与国际同步,同时也愈加肯定自我的身份,从当下的社会关系和自我观照中出发,以各类艺术创作对周遭的事物作出艺术的反映。受到资本的影响,2000以后中国当代艺术在市场上逐渐走向高位,随后在经历2008年金融危机之后骤然回落,并以更加多元的状态在进行当中。

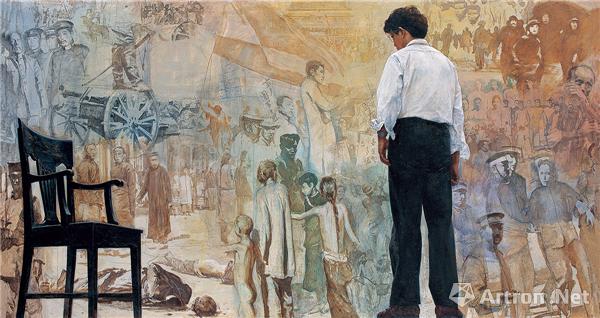

《踱步》 陈逸飞 1978布面油彩 186×356厘米 图片版权 ©龙美术馆

如果说“文革”的艺术以“红、光、亮”或“高、大、全”的标准,艺术作为政治工具的特征挤压了艺术家个人风格的发挥。那么陈逸飞(1946-2005)于1978年完成的油画《踱步》是“文革”之后最早的具有反思性的绘画作品,画中那些联想到中国近代史、民主和人文思想的图像与痕迹表明了这个时候人们有可能脱离官方正统的历史叙事,象征性的表现手法也超越了严格的写实标准,艺术家开始了对“文革”艺术标准的拆解。

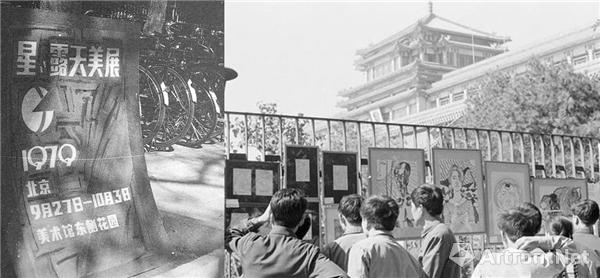

星星美展

《梦》 李爽 1980布面油彩 87.4×73.5厘米 图片版权 ©龙美术馆

1979年,9月27日,一群年轻人在中国美术馆外东侧的的围墙栅栏上举办了他们的展览,展出了一百五十多件油画、水墨、钢笔画、木刻、木雕作品,展览进行到第二天遭遇制止。这群年轻人在10月1日举行了游行和关于艺术的演说,这个展览引起了广泛的关注。11月,“星星”在画舫斋合法地举办了自己的展览,《人民日报》也刊登了“星星美展”自己出资的广告。1980年夏初,这群年轻艺术家成立了他们的“星星画会”,主要成员有:黄锐(1952— )、马德升(1952— )、钟阿城(1949— )、李永存(薄云)(1948— )、曲磊磊(1951—)、王克平(1949—)、严力(1954—)、毛栗子(1950— )、李爽(1957— )等。龙美术馆收藏了这些艺术家的作品,通过对这些艺术家的研究,能帮助我们对艺术史转折因素的寻找。在“星星”成员早期的作品里,印象派、表现主义、象征主义甚至立体主义的风格都有明显的表现,不过,艺术家们更多的是希望利用这些新的艺术语言去表达自己的内心感受。

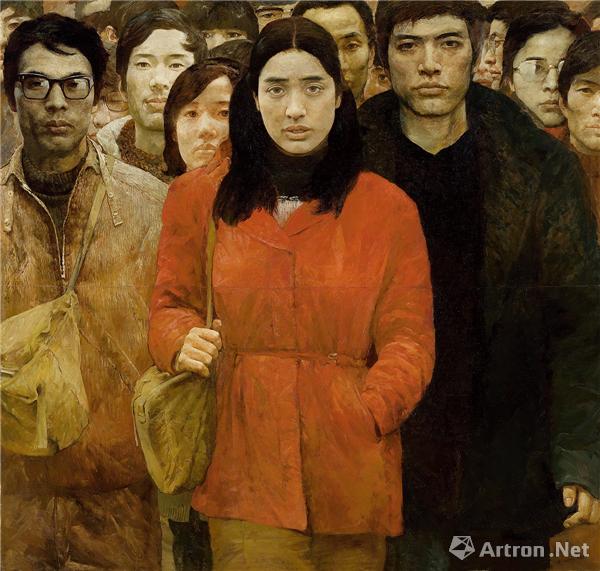

《第三代人》 何多苓、艾轩 1984布面油彩 180×190厘米 图片版权 ©龙美术馆

“星星”对人们关于美术的认识,显然起到了强烈改变的作用。“星星”展览与当时关于内容与形式和抽象的大讨论同时出现,涉及到的艺术形式问题在根本上将人们引向了艺术的功能及其可能性的认识,为之后的艺术进一步解放提供了实践的范例。与“星星”同时出现的另外的艺术潮流是“伤痕美术”。发生在四川的“伤痕美术”虽然没有像“星星”画家那样在艺术语言上超越写实主义或印象主义的边界,但是,由高小华(1955— )、罗中立(1948—)、程丛林(1954—)、王川(1953—)、何多苓(1948—)等艺术家构成的“伤痕美术”表明了人性的苏醒。在真实性这个问题上,为80年代的现代主义运动提供了基础。

伤痕美术代表作 连环画《枫》

艺术领域里的“伤痕”倾向最早表现在反映天安门的“四五运动”(1976年)的作品中。最为典型的“伤痕”美术作品开始于1979年第8期《连环画报》发表的连环画《枫》。该作品发表后引起极大反响和争鸣,这说明了它所反映出来的问题具有普遍性。1979年,“建国三十周年全国美展”在中国美术馆举办。与之前人们熟悉的“积极”和“健康”的作品不同,观众在展出的几位四川美术学院的学生的作品中看到了悲剧性的主题和灰暗的情绪。不少作品给观众带来震惊,被称之为“伤痕美术”的现象彻底凸现出来。

程丛林 《1968年×月×日雪》

“伤痕美术”写实主义的戏剧性倾向在程丛林的作品中表现得非常充分。程丛林(1954— )的《1968年×月×日雪》的构图与表现方法使人们想起苏里科夫的《近卫军行刑的早晨》或《女贵族莫洛卓娃》。在一场武斗刚刚结束的悲剧场面中,我们看不到武斗后面真正的操纵者,只有失败的一方被胜利的一方用武力押向他们黑暗的归宿。事实上,作者在提示观众,这是一场荒唐的冲突。冲突的双方是曾经的同学,但是,他们根本不知道这一切都是党内政治斗争演绎的结果。

罗中立 《父亲》

罗中立(1948— )的大幅油画《父亲》创作于1979年夏天,当时的中国观众,站在这幅巨大而细致的油画前,对这张饱经沧桑的老脸感叹不已。但是,在一篇文章里,作者邵养德对罗中立的创作冲动和目的表示了指责。他指责画家在这位农民“身上没有注入任何崇高的革命理想”。他认为画家不过是在这位社会主义的农民脸上抹黑。在1979年和1980年,中国的许多人仍然在政治谎言的阴影笼罩之下,仍然不愿意看到或承认问题中的现实。这就自然使得罗中立的《父亲》对于当时的僵化思想具有强烈的批判作用。

何多苓 《春风已经苏醒》

1982年,何多苓(1948— )创作了油画《春风已经苏醒》。作品显然受到了美国画家怀斯(Andrew Wycth)的启发,何多苓的绘画因画家自身的气质与知识背景,而呈现出更多的诗意和复杂性,在很大程度上是超越于“伤痕”与“乡土”范畴的。

基于人们对真实的普遍渴望与好奇,在“伤痕”艺术浪潮之中,艺术家将目光转向与自己的生活环境相去甚远的偏远山乡,转向一种原始纯朴的生活,正在悄悄地形成一股新的潮流,总的说来,这一潮流——即所谓“生活流”——所包含的精神实质,是“伤痕”艺术所具有的那种人道主义情感的延续和发挥。

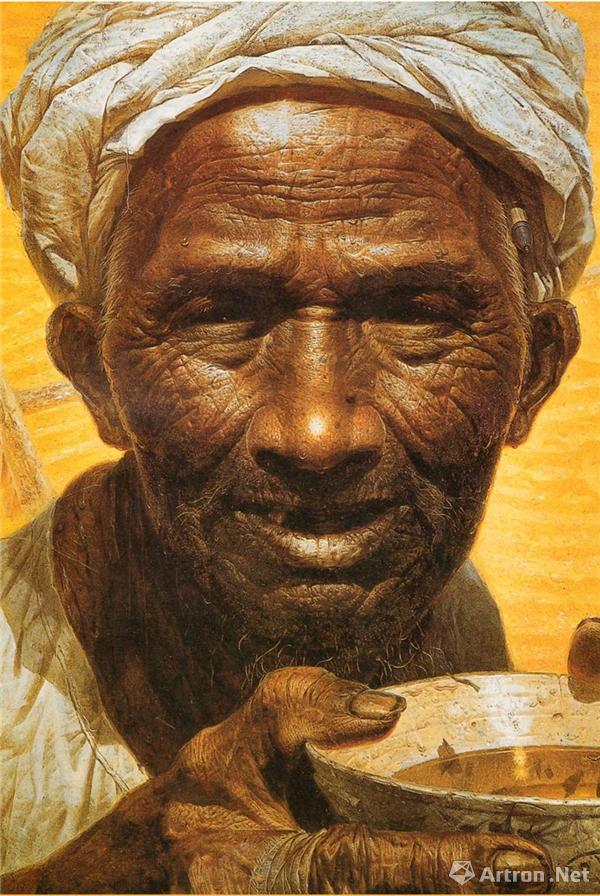

尚扬《黄河船夫》

将目光放在陕北高原的尚扬(1942— )是“生活流”中的重要画家。两次深入黄河腹地和黄土高原进行写生之后,尚扬创作了《黄河船夫》。在《黄土高原母亲》(1983年)中,艺术家对那个黄河流域以贫瘠著称的山区以及那里的人民的爱慕达到了一种宗教般的境地。在这幅作品里,母亲的形象与她背后的石墙以及更远处的黄土山坳连在一起,暗示着这种温馨而又强悍的生命与环境不可分离的特性。

陈丹青 《西藏组画》

“生活流”的最重要的代表画家是陈丹青(1953— ),这位在少年时期对苏联油画充满兴趣的画家于1980年间创作的《西藏组画》是这种潮流的一个突出代表。《西藏组画》所描绘的场景在当时令人耳目一新,因为画中都是一些毫无戏剧性或文学主题性的普通生活场景。50年代苏联社会主义现实主义对艺术教学和思想的影响,使文学性的主题成为主流要求,而陈这时在自己的作品中放弃了这样的标准。

80年代的中期,各个城市出现了不少年轻艺术家团体,这些团体发表宣言和艺术主张,并举办自己的展览。批评家后来将发生在这个时期的艺术运动称之为“85美术运动”。正是这些艺术运动,让艺术界更清楚地看到过去艺术为官方政治服务的问题,年轻艺术家们通过各种艺术语言方式打开人们的视野,让整个社会了解到:艺术具有丰富的样式和多种可能性。舒群(1958—)、任戬(1955—)、王广义(1957—)等人组织的北方艺术群体,以及毛旭辉(1956—)、张晓刚(1958— )、叶永青(1958- )的“新具像”和“西南艺术研究群体”;张培力、耿建翌、宋陵(1961—)的“池社”都是这个时期现代艺术潮流中的重要部分。

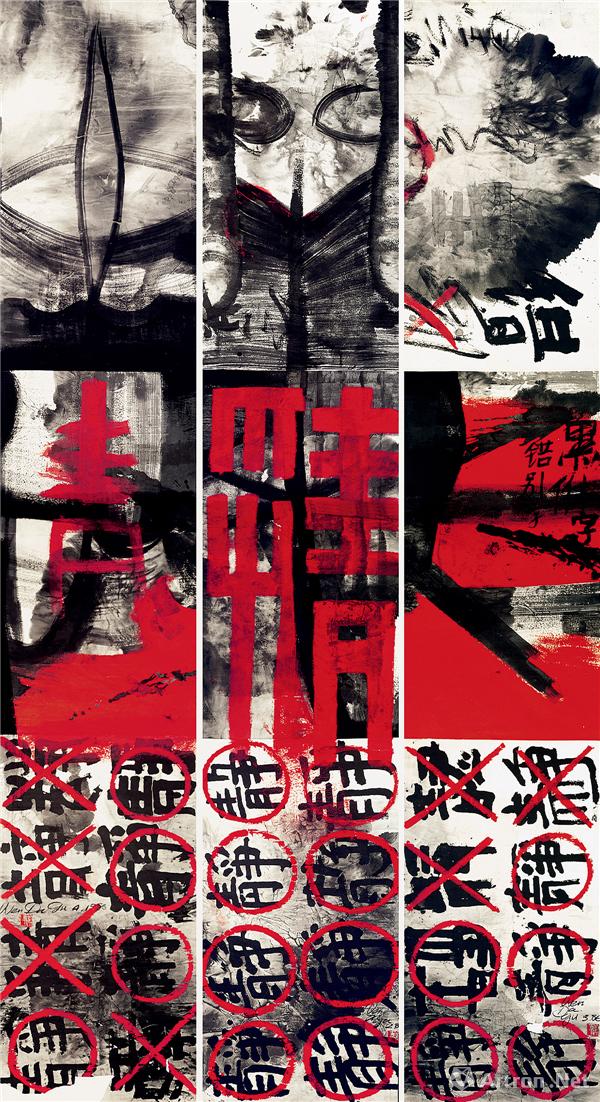

《两种文化形态杂交的戏剧性B1-B3》 谷文达 1986宣纸、墨、白梗绢装裱 537×94厘米 图片版权 ©龙美术馆

在80年代,谷文达将传统材料结合了装置和行为,改变了人们对水墨和平面艺术的视觉习惯,成为之后的水墨艺术的实验的范例,同时,吴山专对文字的拆解和政治无意识的引导,构成了一种早期的观念艺术的实验。吴与谷,以及张培力和耿建翌在80年代的实验,呈现出了80年代从现代主义走向后现代的一种现象提示。当然,正是像冯国栋(1948—)、夏小万(1959—)这写生活在北京具有独立精神的艺术家对80年代的中国现代艺术的历史在精神与表现上给予了特殊性的建设。

在80年代到90年代之间,有一个过渡段落,本质论的潮流被严酷的现实给摧毁,人们在思想上开始从向外到向内的转变,重新认识个体与存在的关系。

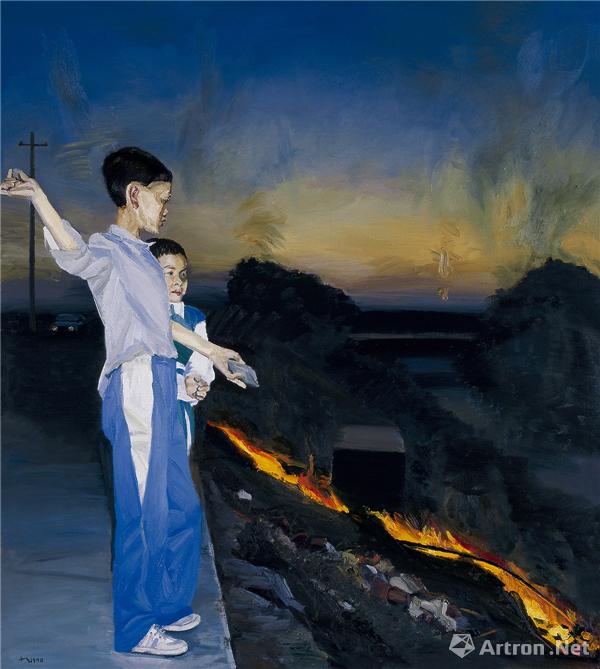

《烧野火》 刘小东 1998 布面油彩 152×136厘米 图片版权 ©龙美术馆

东北的画家例如韦尔申(1956—)在90年代最初时间里的艺术属于这样的转变中的一个案例,而发生在北京的“新生代”将这样的变化表现得更富于“近距离”(尹吉男语)的特征——他们关注周边的人物与生活,刘小东(1963—)、喻红(1966—)属于这样的艺术家,不过,在风格和趣味上,喻红将“身边”的事实风格化,而此时还在画画的赵半狄也将即便是行走在天安门前的人物戏剧化。“新生代”不是一个派别,不过是一个时期的精神气候,当在学校的学生和老师对社会的变迁感到迷茫的时候,已经在圆明园村的艺术家已经被日常无聊而充满压力的生活感到扭曲。

90年代初出现了两个艺术潮流——“玩世现实主义”和“政治波普”——中的前者在趣味上与“新生代”有叠进关系,这两个潮流的主要艺术家通过1993年的香港“后89中国新艺术”和同年威尼斯双年展以及之后的若干国际性的展览,逐渐得到了全球的认知。

《批量生产的圣婴—红色》 王广义 1990 布面油彩 150×120厘米 图片版权 ©龙美术馆

艺术家王广义用“古典艺术”、“现代艺术”与“当代艺术”这些概念来讨论当下的艺术问题,他强调了“当代”的重要性,其核心问题就是消除本质主义的立场。很多人没有注意到,作为一个特定时期的历史术语而不是一般意义的西方概念,90年代中国艺术界使用的“当代艺术”这个概念,也是王广义在1990年最早提出来的,尽管这个词汇被批评家和学术界给予了大量的学科性的解释,可是,艺术家当初使用这个概念的时候与市场和消除本质主义的立场有着直接的关系。新的问题出现了:新艺术既没有将政治目标和批判性的情绪引入艺术问题里,也完全不去迎合官方要求的政治宣传的要求,所以,一段时间里,没有人能够简单地将这些新艺术现象归类。

1993年威尼斯双年展展馆外

到了1993年,当不少中国当代艺术家出现在国际艺术圈时,中国新艺术的影响力开始在国际空间扩散。这个时候,“当代艺术”这个概念完全替代了“现代艺术”,开始构成整体性的影响力量。

《2008—09》 方力钧 2009布面丙烯 140×180厘米 图片版权 ©龙美术馆

《在湖上》 岳敏君 1994 布面油彩 182×250厘米 图片版权 ©龙美术馆

方力钧(1963—)、刘炜(1965—)、岳敏君(1962—)是“玩世现实主义”这个潮流中非常重要的代表,与“新生代”不同的是,这些艺术家将内心的感受用极为个人化的图像和表现手法给予了强化,精神气质极为相似,而图式与风格却迥然不同,了解90年代上半叶精神气候的人都会同意,这些艺术家的图像是这个时期非常准确的象征。回避直接冲突的后现代态度在武汉的王广义(1957—)、上海的余友涵(1943—)、薛松(1965—) 这样的艺术家的作品中是另一种形式态度,他们利用人们熟悉的历史和政治符号,进行重组和改造,去调整人们视觉习惯和记忆逻辑,使得观众既有熟悉的语境理解,也有陌生的视觉效果,每个人根据自己对图像知识的理解,会产生哈哈大笑或者难以抑制其荒谬感的内心对应。

《血缘:大家庭系列》 张晓刚 1998布面油彩 150×150厘米 图片版权 ©龙美术馆

像宋永红(1966—)、曾浩(1963—)、张晓刚(1958—)对现实的荒诞感受穿插于“玩世现实主义”和“政治波普”开启的观念空间,但是,都能够保持之前80年代获得的艺术感受和现实理解,张晓刚没有简单地延续之前的表现主义,而是通过不同的语言路径,将内心的感受改造为一种历史主义的形象符号,让人们在目睹似曾相识的历史形象的同时,理解自己的经历与历史图像之间的关系。

《无题》 陈箴 1993水墨、纸本、铝、有机玻璃、压克力球 100×361×36厘米 图片版权 ©龙美术馆

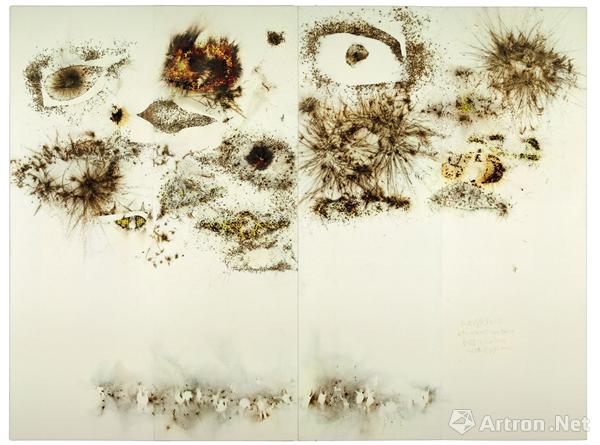

《人类、老鹰与天空之眼:放眼睛风筝的人们》 蔡国强 2003 火药爆破、水墨和纸本裱于木板 230×310厘米 图片版权 ©龙美术馆

进入2000年,人们越来越不在乎艺术的材料、手段与表现方式的区隔特征,重要的是表现语言的特殊性。一定程度上讲,较早离开本土的艺术家例如关伟 (1957—)、陈箴(1955-2000)、杨诘苍 (1956- )都脱离了中国语境,可是,早年的经历与深深的历史与文化记忆使这些艺术家的气质和感受无法摆脱其身份的烙印,这就是为什么关伟的符号与早期意识形态的记忆有关、陈箴即便是选择欧洲传统的物件也会让人想起东方趣味、杨诘苍对水墨的利用总是离不开东方冥想的原因。蔡国强(1957—)很早就旅居日本,以后去了美国,他以火药生产图像的手法,因其规模与壮观而让人们感到刺激和好奇,他显然采取了一种利用传统符号的思路。这些在西方国家生活的艺术家几乎是本能地也是策略性地眷念着他们所了解的中国文化与传统。

《太湖石》 周春芽 2000 布面油彩 150×120厘米 图片版权 ©龙美术馆

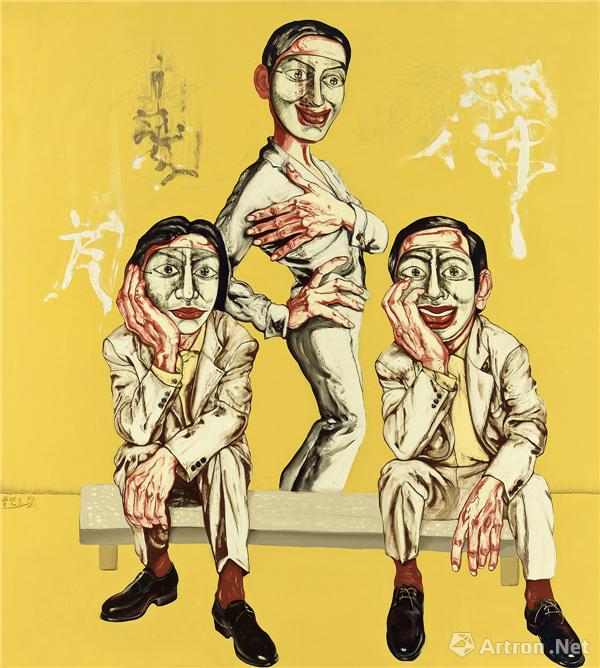

《面具系列》 曾梵志 1996布面油彩 200×180厘米 图片版权 ©龙美术馆

周春芽(1955-)和曾梵志(1964—)这两位在80、尤其是在90年代就以独特的方式参与艺术史建立的艺术家的绘画引领了艺术市场,人们私下将视线引向一个狭窄的方向:这个世界是权力与资本的世界。可是,当我们检讨过去四十年的历史时,我们究竟是靠什么样的标准来检验对象的价值呢?80年代是思想解放的时代,人们开始摆脱旧的思想桎梏,这为之后的艺术发展提供了条件,之后,90年代市场经济的开启和意识形态领域的宽松进一步推动了思想的复杂性,这种对艺术观念的容忍当然会导致艺术意志的无限扩展,产生更为丰富的艺术现象。

对于中国当代艺术历程梳理性质的文献出版物和展览其实并不少。鲁虹编写了《中国当代艺术史(1978-2008)》,吕澎亦有《中国当代艺术史》系列丛书。再上一个十年中,民生现代美术馆开馆展就是以“中国当代艺术三十年历程”为主题。6月16日,龙美术馆(西岸馆)将以“转折点——中国当代艺术四十年”呈现自1978年以来中国当代艺术发展历程中近百位非常重要的艺术家及作品。11月份,在宝龙美术馆也有一场关于“40x40 从四十位艺术家看改革开放四十年的中国当代艺术”的展览。配合11月展览,吕澎主编的关于中国当代艺术40年的简史还在编辑当中,在那里观众可以深入的去了解这40年的情况,同时吕澎也为龙美术馆此次展览撰写“转折点”的逻辑——从龙美术馆的当代艺术收藏看中国当代艺术史的形状一文。

在担任过诸多梳理历史文献类展览的策展人的吕澎看来,中国当代艺术这40年才是一个“转折点”,而不是有很多个“转折点”。“转折点”不是一天发生的,而应将这几十年的努力和工作看做是一个“转折点”,具体如何形成其实是对艺术史的梳理。“对于中国当代艺术这40年的发展历程,四十年的时长意味着这是一段历史。可是,站在宏观史的角度上看,四十年也是一个点,它本身不过是过往和未来之间的一个连接点。我们不能针对某个美术馆的藏品来谈转折点,而是要来谈这个时期有什么样的艺术现象和问题。因此,40年才是一个转折,通过大家的努力而来的转折,其中会有一些问题,希望通过展览能唤起大家对这些问题的思考。”

“转折点——中国当代艺术四十年”海报

艺术网:首先麻烦吕老师谈下龙美术馆(西岸馆)展览“转折点——中国当代艺术四十年”主题中的“转折点”。

吕澎:根据龙美术馆的收藏,来做这么一个关于中国当代艺术40年的展览,由于很多艺术家都和中国当代艺术40年的艺术史有关系,因此美术馆取名为“转折点”。此次展览我也有撰写文章,标题就叫“转折点”的逻辑——从龙美术馆的当代艺术收藏看中国当代艺术史的形状。

其实核心问题在于这40年才是一个“转折点”,而不是有很多个“转折点”。“转折点”不是一天发生的,我们将这几十年的努力和工作看做是一个“转折点”,那么它是怎么形成的,其实是对艺术史的梳理,严格说我们需要一个新的开始。

艺术网:“转折点”在过去的40年已经完成了,还是随时在进行中的?

吕澎:整体是一个点,40年算一个周期。2008年金融危机之后,中国当代艺术暴露了很多问题。第一个十年,解放思想;第二个十年,进入市场;第三个十年,全球化问题;第四个十年,暴露问题。我们需要提出新的问题去发展艺术,中国当代艺术今天面临着该如何去走的问题。

艺术网:艺术创作必定是与当时所处的社会、经济、政治发生关系的,不同时期之下的问题是这样的?

吕澎:从1978年党的十一届三中全会到今年,中国的改革开放经历了四十年的时间,时长意味着这是一段历史。可是,站在宏观史的角度上看,四十年也是一个点,它本身不过是过往和未来之间的一个连接点。

“40x40 从四十位艺术家看改革开放四十年的中国当代艺术”海报

艺术网:除了龙美术馆这次的“转折点——中国当代艺术四十年”,11月份在宝龙美术馆还有一场关于“40x40 从四十位艺术家看改革开放四十年的中国当代艺术”展。这两场展览的侧重分别是?

吕澎:我们不能针对收藏的作品来谈转折点,而是要来谈这个时期有什么样的艺术现象和问题。因此,40年才是一个转折,通过大家的努力而来的转折,其中会有一些问题。通过展览唤起对这些问题的思考。

这两个展览分别是从不同的角度来讨论这40年中国当代艺术的发展状况。龙美术馆通过藏品来分析当时艺术家创作作品时所处时期有怎样的艺术现象和问题,宝龙美术馆是选择了40位艺术家,通过艺术家来看这40年的历史,艺术家的构成和作品也有所不同。此外,配合11月展览,有一本我主编的关于中国当代艺术40年的简史还在编辑,目前还在进行当中,在那里观众可以深入的去了解这40年的情况。

艺术网:在进行中国当代艺术40年梳理工作时,暴露出来的问题有哪些,为什么会出现这些问题?

吕澎:今天中国当代艺术的价值观失去了方向。在我看来,艺术家在作品中无法说清楚自己想说的问题,当代艺术看上去眼花缭乱,每天十几个展览开幕,那又如何。这个现象在2008、2010年之后变得普遍,有些是不懂,有些是创造力衰老,大多数是不太清楚和没有胆量。

每个年代的艺术家都有问题。什么是艺术家最值得表现的?不同历史时期,艺术家对同时期的问题应该敏感,对自己所提出的问题足够清楚。你如果不知道,就只能跟着走,讲什么就是什么,这是非常可怕的。艺术家应该有智慧,有创造力,用艺术来表达看法。面对今天社会的各种问题,用新的艺术形式去针对现象,而不是喊口号的方式或者在旁边不知道自己要做些什么。

艺术网:吕老师其实您很清楚问题在哪,那可以找到答案吗?

吕澎:艺术本身是没有答案的,艺术家的表现形式取决于艺术家,只能针对具体问题来谈。

通过展览我们更多的是想唤起大家对一些问题的思考。当我们今天回顾过去四十年的历史时,会发现,几代人的努力不过才刚刚将一种态度建立起来的一个转折点:必须保持艺术的无限可能性。说到底,这是人性的需要,是人类文明的需要,是我们下一个历史阶段的需要。“转折点”不过是试图通过将反映这四十年艺术发展历程的收藏进行一次艺术史意义上的逻辑陈述,以便提醒人们:看上去时间很长的艺术发展仅仅完成了一个历史的转折点,我们才刚刚开始,我们在珍惜过往努力的同时,要清楚我们的真正任务是开创新的历史。

关键字: 内容标签:龙美术馆,转折点——中国当代艺术四十年,中国当代艺术40年,中国当代艺术龙美术馆 转折点——中国当代艺术四十年 中国当代艺术40年 中国当代艺术

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文