前言 一

1949年9月21日,新中国成立前夕,在第一届中国人民政治协商会议上通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》中明确提出“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助,反对帝国主义和各民族内部的人民公敌,使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。”此后,“大家庭”成为了新中国民族政策的核心表征,既容纳着整体性的国家疆域空间,同时也创造了超越族群和血缘关联的国民情感空间。随着四川和重庆的解放,川渝所处的西南地区作为主要的少数民族聚居地成为了塑造“大家庭”的实践场。其中,由川渝版画家们所参与的对“大家庭”这个全新的民族—国家视觉工程的建构便是一项至关重要的工作内容,并在他们及其后继者们的努力下踵事增华,薪火相传。

本次展览的参展艺术家中,有李少言、牛文、李焕民、宋广训、徐匡等西南美术工作者协会的主要成员(1955年更名为中国美术家协会重庆分会、1962更名为美协四川分会,1993年更名为四川美术家协会);同时还包括来自西南人民艺术学院的从事版画教学和创作的版画家们,如吕琳、江敉、谢梓文、尹琼、钟在本、王有嫦、吕树中、王叠泉、江碧波、袁吉中、朱万芳、邹昌义、钟长清、李宗乐、康宁、顾雄、刘世同、戚序、李仲、戴政生、邵常毅、甘庭俭、刘智勇、梁益君、余毅、黄作林、裴天林、李川、金川、肖力、臧亮、吴建棠、罗园园、李涵等(1953年更名为西南美术专科学校,1959年更名为四川美术学院);另外还需要提及的是在1956—1965年间就读于四川美术学院附中民族班的尼玛泽仁、其加达瓦、阿鸽、翔秋志玛、仁真朗加、格桑益西、周巴、益西、泽仁娜姆、张昌富等91名学员,他们毕业后大多都回到家乡,不仅在民族艺术创作方面取得了成就,同时也在基层的民族文化建设岗位上发挥着极为重要的作用。

这些参展艺术家们作为川渝地区最主要的从事少数民族题材版画创作的群体,他们在社会主义建设初期引刀为笔,热烈地投身于伟大的社会变革之中,讴歌了民族—国家史诗般的时代图景;在困顿的十年期间,他们回望广阔地的草原和那里的牧民,以一种想象的、浪漫的情绪来抵制和对抗艺术领域中僵化、束缚,通过细致地描绘人物对象及自然风光来探寻希望,呼唤自由;在新时期,他们爆发出各自的艺术能量,从版画的形式语言和题材内容上开始了新的探索和推进,共同抒发着对人性解放与艺术自由的赞美和追求;与此同时,他们还在各个时期参与培养了一大批关注少数民族地区历史变迁的艺术人才。

此次“见闻、记忆与理想建构——1949年以来的川渝少数民族题材版画展”分为四个版块,分别是:一、大家庭:遥远的羁绊(1949—1958);二、记忆的时刻:他者与自我的重构(1959—1965);三、想象的再现:困顿中的集体与个人(1966—1976);四、理想的守望:民族精神与审美自觉(1977年至今)。

以此作为展览和学术研究的框架,对川渝版画家们自觉参与建构的民族—国家视觉工程进行历时性的展现。展览将川渝版画家及作品作为主体内容,以少数民族题材作为切入视角,讨论新中国成立后,川渝版画家们在不同阶段深入、认识、表现和想象少数民族地区风土人情和社会发展中的见闻历程与艺术自觉,以及处于民族—国家共振的历史频谱中泰然于心的自我抉择。

2020年是四川美术学院建校八十周年,以此展览对新中国成立后的川渝版画家群体以及少数民族题材版画作品进行专题研究,希望能再次梳理、发掘和展现四川版画在新中国美术史、民族—国家视觉建构史中的重要位置,以及川渝版画家们在此过程中所做出的卓越贡献。

向母校八十华诞献礼。

沙鑫

前言二

新中国成立后四川版画的发展,沿革和继承着新兴木刻的传统与“延安”精神,紧随时代步伐,延续着现实主义的创作传统。

来自晋绥解放区的艺术家李少言、牛文、林军及毕业分配至四川美协的李焕民等人发展成为“西南美协版画创作群体”(美协四川分会)。新中国成立初期,以美协创作群体为主线的四川版画创作始终与社会进程、民族发展保持着紧密联动,凭借着地理优势、国家政策和敏锐嗅觉,这一时期少数民族题材的版画创作成绩尤为突出,几乎成为四川版画最为重要的题材载体。

而在西南美术专科学校(1959年更名为四川美术学院),以江敉、谢梓文、吕琳、尹琼、吕树中为核心的版画学科早期的建设者与开拓者则秉持“以创作带动教学”的工作理念,通过两代人的努力,以教学队伍建设和人才培养为内核搭建版画学院化的教学体系,为四川版画日后的长足稳定发展奠定了坚实基础。

从1949年至今,川渝版画历经七十年的发展与沉淀,在不同时期涌现出一批批中国版画发展史上的代表性作品。他们集中体现了艺术家从生活中来,到艺术中去,为时代和民族而创作的现实主义思想和创作方法,无疑在历史的长河中为川渝版画注入了丰厚的精神内涵。

改革开放和八五思潮之后,版画的发展逐渐回归到社会的文化价值发展背景下,版画艺术回归到创作的核心——即语言本体,艺术家逐渐从语言为主题服务转向对艺术语言本体价值探索的洪流,开始追寻自我的艺术风格和价值转向。这一时期以徐匡、江碧波、袁吉中、其加达瓦、阿鸽、邹昌义、钟长清、康宁、顾雄、邵常毅、徐仲偶、梁益君等为代表的对本体语言的探索与再造,可以看出此阶段版画更具有包容性,视觉更加多样化,更能深刻的反映和揭示版画作为一种艺术表达方式的本质和功能,正是从这一阶段开始,学院派主导了版画创作中对本体变革的自觉和对艺术规律的探索与实践,这种绵延的学统也在后来的四十年间对四川美院版画的发展开辟了更为广阔的、自由的发展空间。进入新世纪,四川美院版画在踏守本体语言的同时,延展版画语言和版画思维,不断地探索当代版画在未来语境中的可能性变革。

正是在以上的发展线索下,本次展览虽然以少数民族题材为主线,却能完整呈现出1949年以来川渝版画发展的主要艺术面貌。在展览筹备的过程中,感谢诸多专业机构、前辈家属、艺术家和相关学者给予展览的大力支持与帮助。正是在一代代版画人的薪火相传,川渝版画始终以“大家庭”的面貌,呈现出版画家们对于时代、民族理想的守望与塑造。

臧亮

一、大家庭:遥远的羁绊(1949—1958年)

1949年9月21日,新中国成立前夕,第一届中国人民政治协商会议在北平召开,在此次会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》中制定了中华人民共和国成立后的民族政策的基本内容,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助,反对帝国主义和各民族内部的人民公敌,使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。” 这为随后成立的新中国建立现代民族国家进行了铺垫。在此期间,版画家们开始深入少数民族地区,通过对各自见闻的艺术再现,在不同的族群间建构了一片可供认知和想象的边疆景观。

部分作品

牛文、李少言《当和平解放西藏的喜讯传到康藏高原的时候》凸版 32×49.8cm 1952年

牛文、李少言《学医归来》凸版 25x37.2cm 1954年

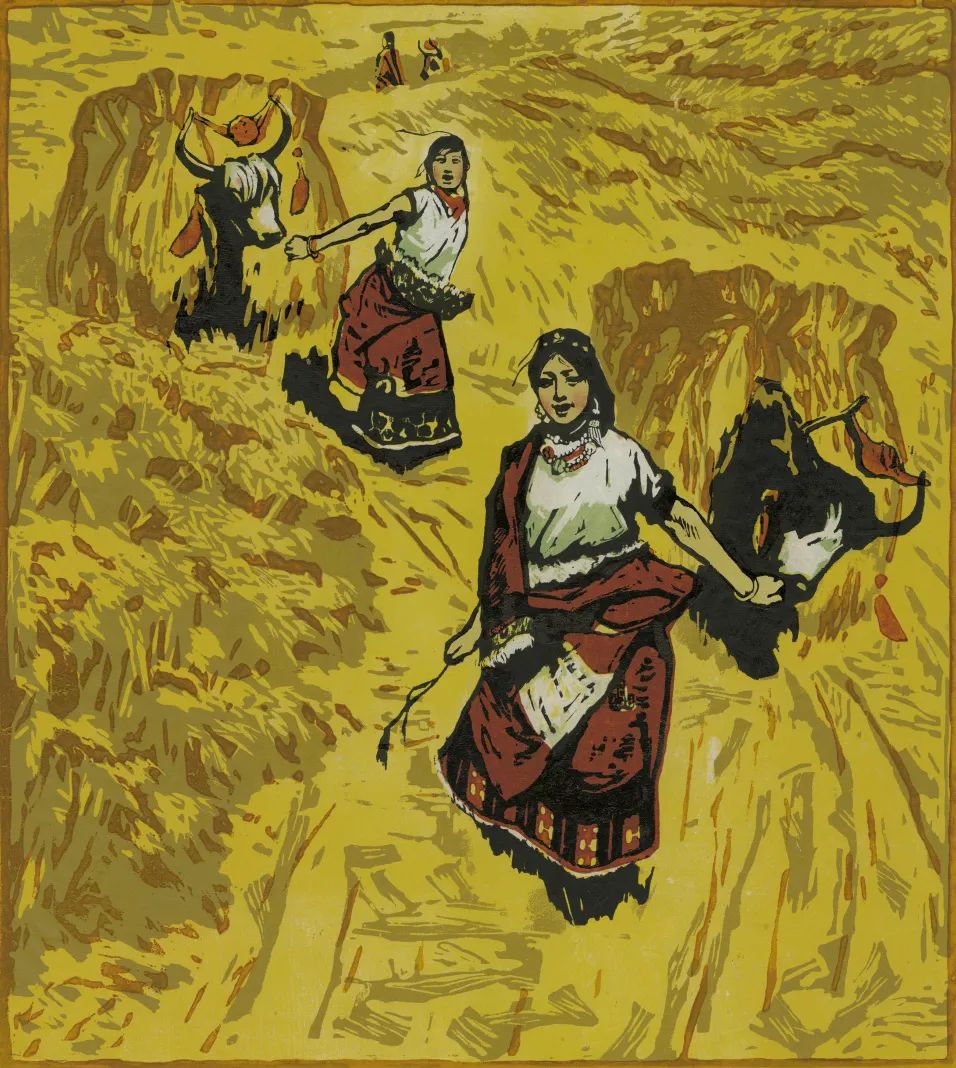

谢梓文《抢在暴风雨之前》凸版 43x58 cm 1955年

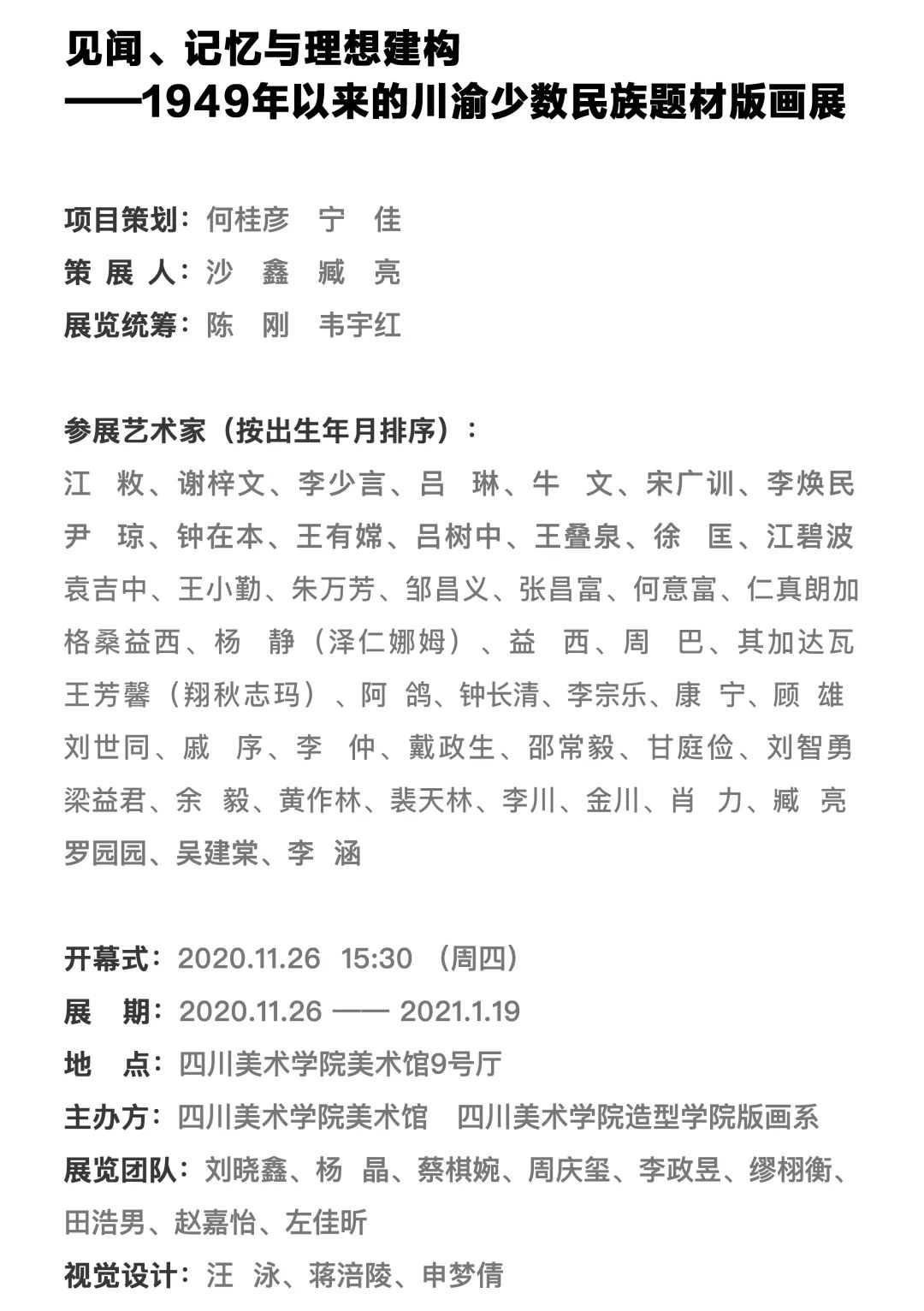

李焕民 《高原峡谷》凸版 36.3x48.8cm 1956年

李焕民《织花毯》凸版 23.5x19cm 1954年

部分文献▼

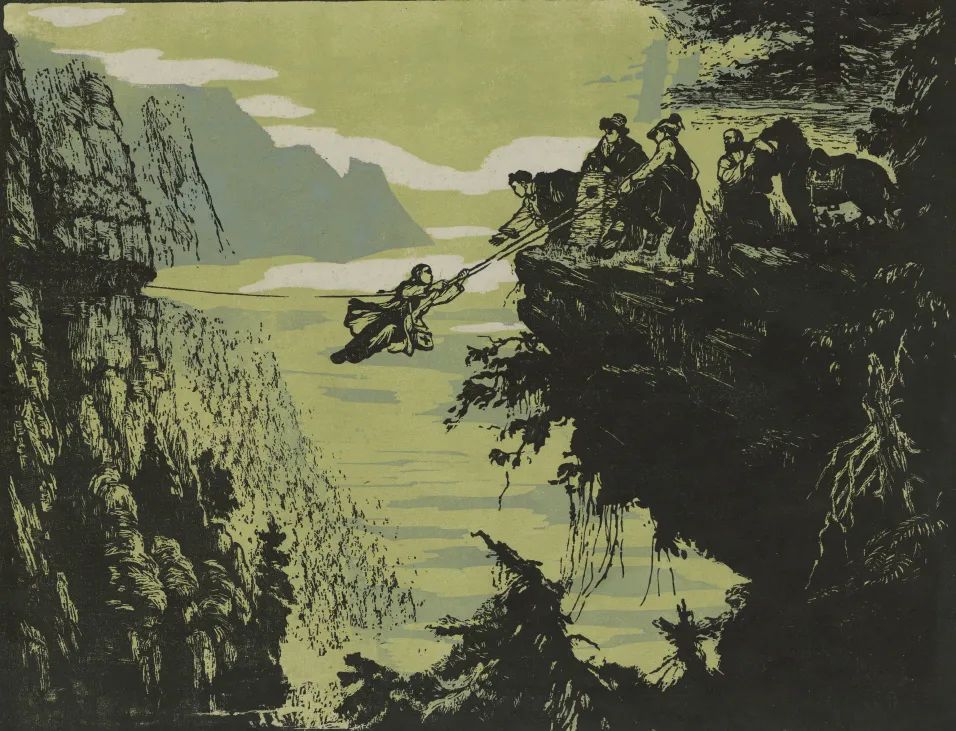

尹琼《光荣的藏族军属》凸版 24.5x27.3cm 1952年

尹琼《光荣的藏族军属》获奖通知西南军政委员会文教部

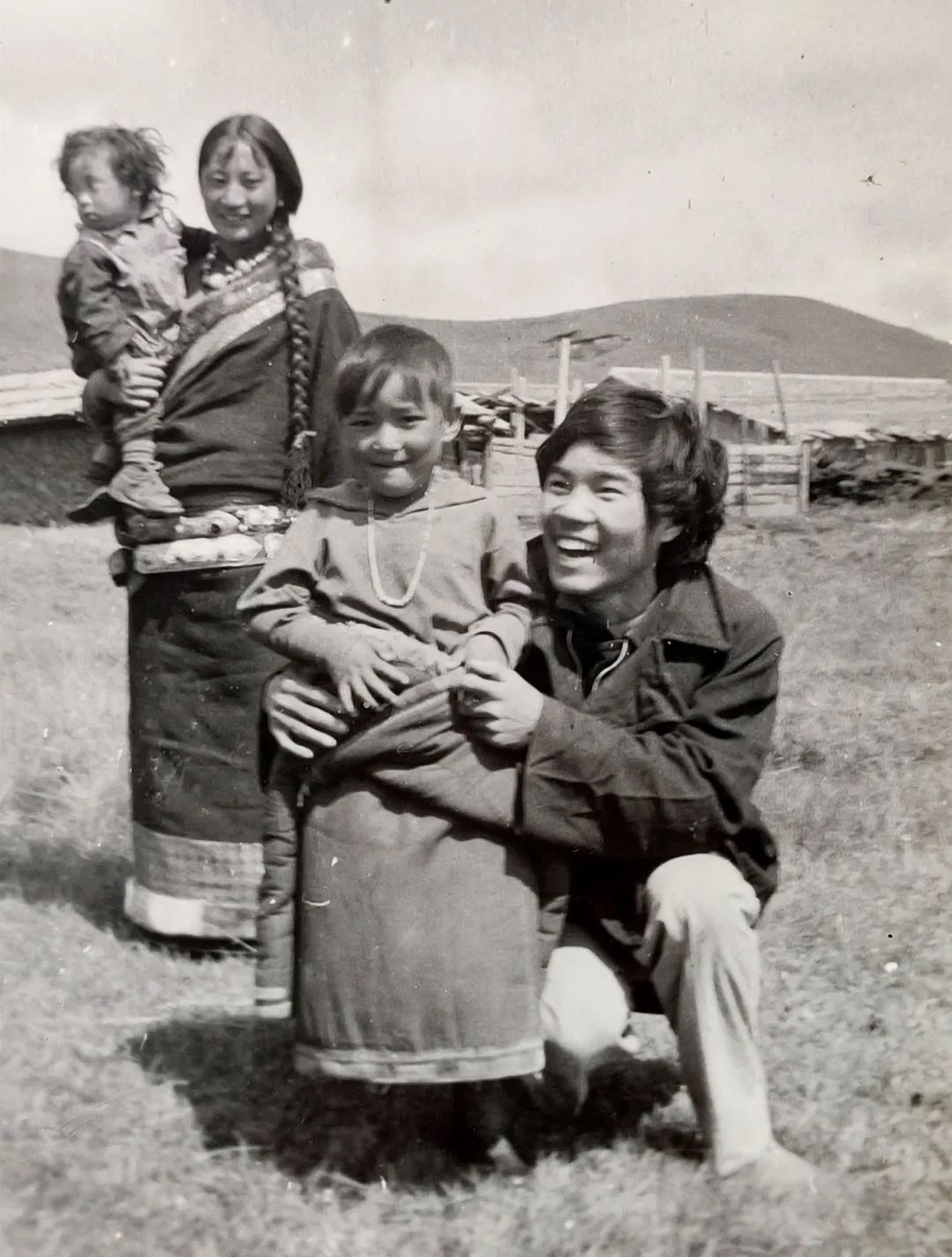

1955年2~8月,牛文(后左1)在阿坝藏区写生

二、记忆的时刻:他者与自我的重构(1959—1965年)

这一时期少数民族题材版画作品诞生的轨迹或多或少是版画家们对边疆生活和“命运史”的回忆与提炼。无论是作为文化强势体深入少数民族地区,并赋予边疆和少数民族以视觉表征的“他者”,还是前往内地,作为专业艺术学院培养出来的少数民族美术干部,他们的作品共同指向了对自我记忆的重新识认。在自我记忆、情感来源和符号编码的规则与关系上进行重构,在一个“记忆的时刻”里回应着制像术的时代标准和表达要求,生成了一种表现少数民族和边疆风情的新的时代视觉。

部分作品▼

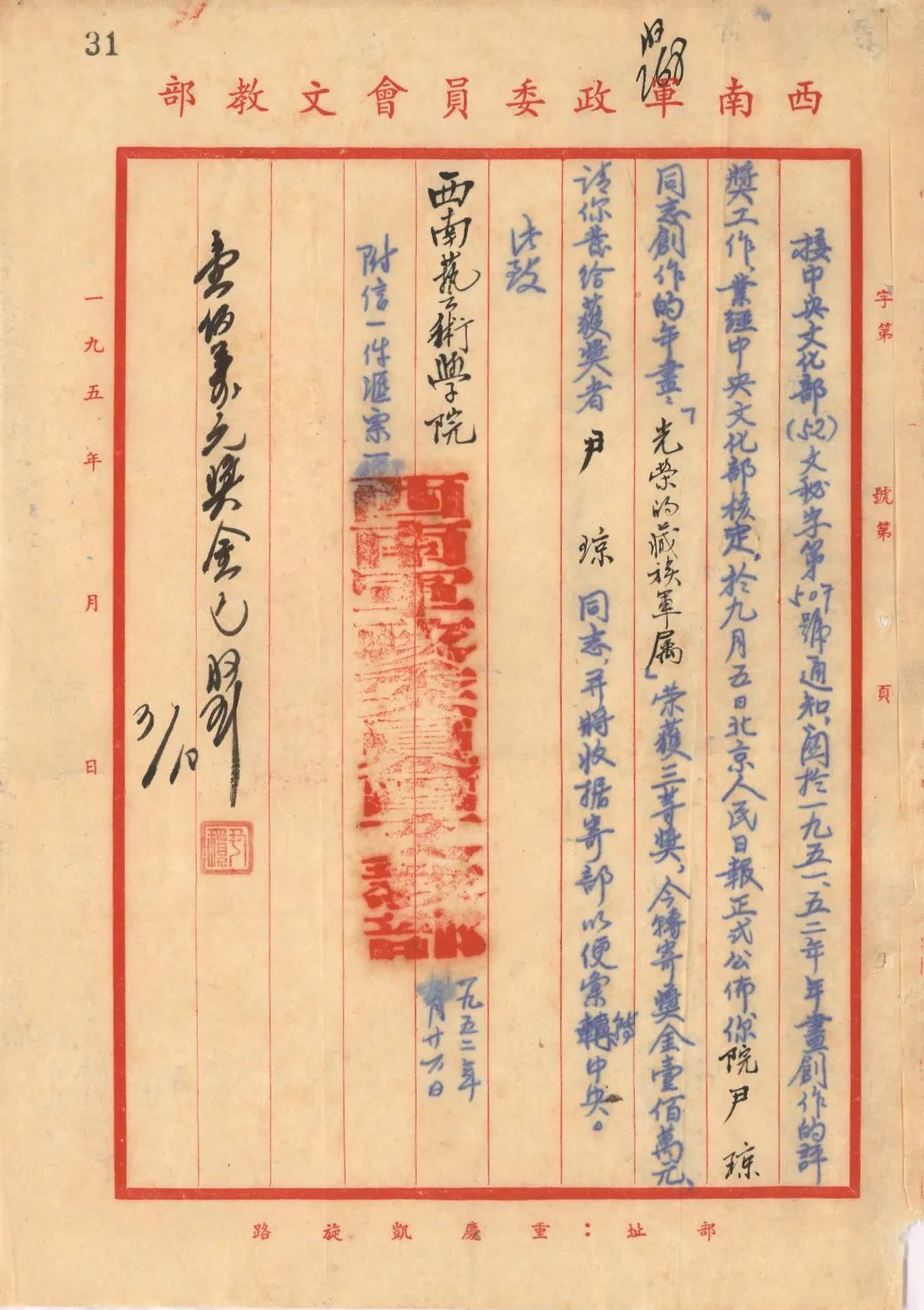

江敉 《金沙江畔》 凸版 40cmx23cm 1961年

李焕民《初踏黄金路》凸版 54.5x49cm 1963年

牛文《东方红太阳升》凸版 32x29cm 1959年

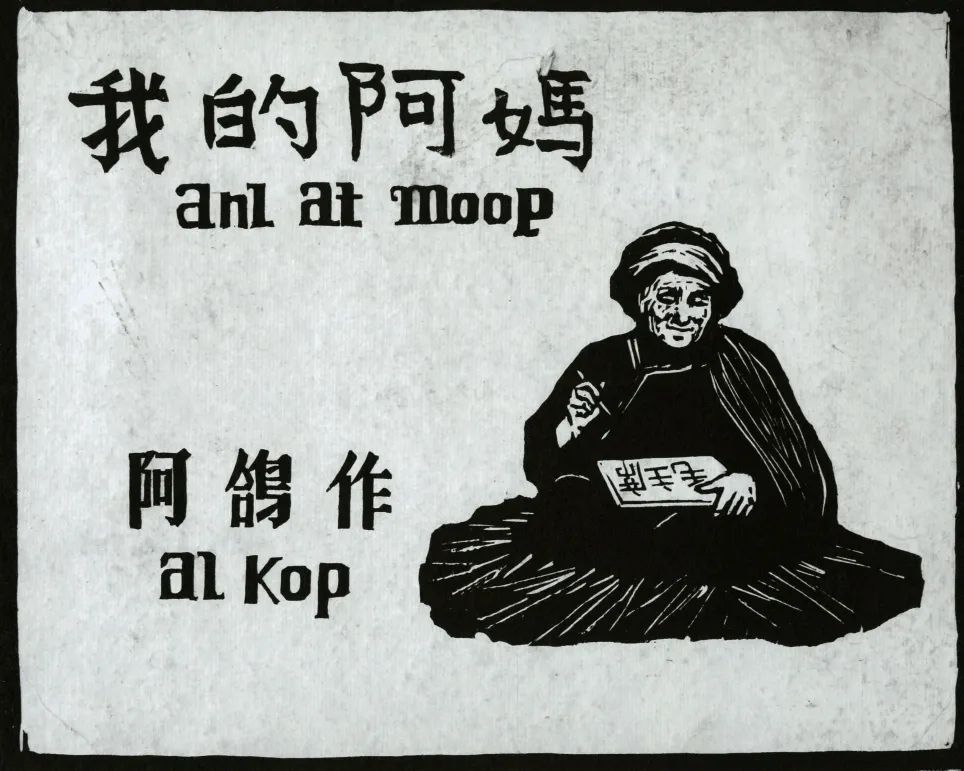

阿鸽《我的阿妈》(组画)凸版 27x33cm 1964年

其加达瓦 《我的童年组画之一》凸版 28x21cm 1964年

部分文献▼

1961年纪念建党四十周年四川美术学院附中民族班合影

三、想象的再现:困顿中的集体与个人(1966—1976年)

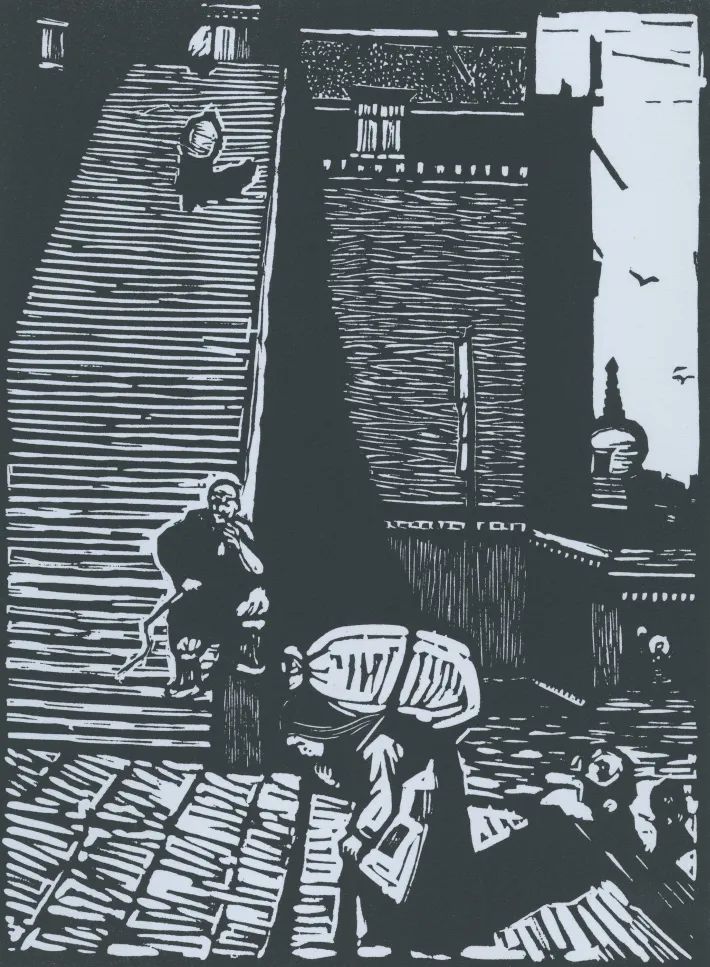

1966年,四川版画家们几乎停止了一切创作生活。1971年的突发事件成为这期间的一个转折点,而关于“历史创造者”的讨论也使他们重新获得了相对的艺术创作空间。即便如此,文艺界仍旧笼罩在如“主题先行”、“三结合”、“三突出”等无视艺术创作规律的阴霾之下。在如此局促的艺术境地里,版画家们总结新中国“十七年”的文艺经验,通过对边疆与少数民族的历史与当下进行描绘,从题材和内容上尽可能地与“文革”美术拉开距离,以一种想象的、浪漫的情绪来抵制和对抗僵化的艺术创作模式,通过细致地描绘人物对象和自然风光来探寻希望,呼唤自由。

部分作品▼

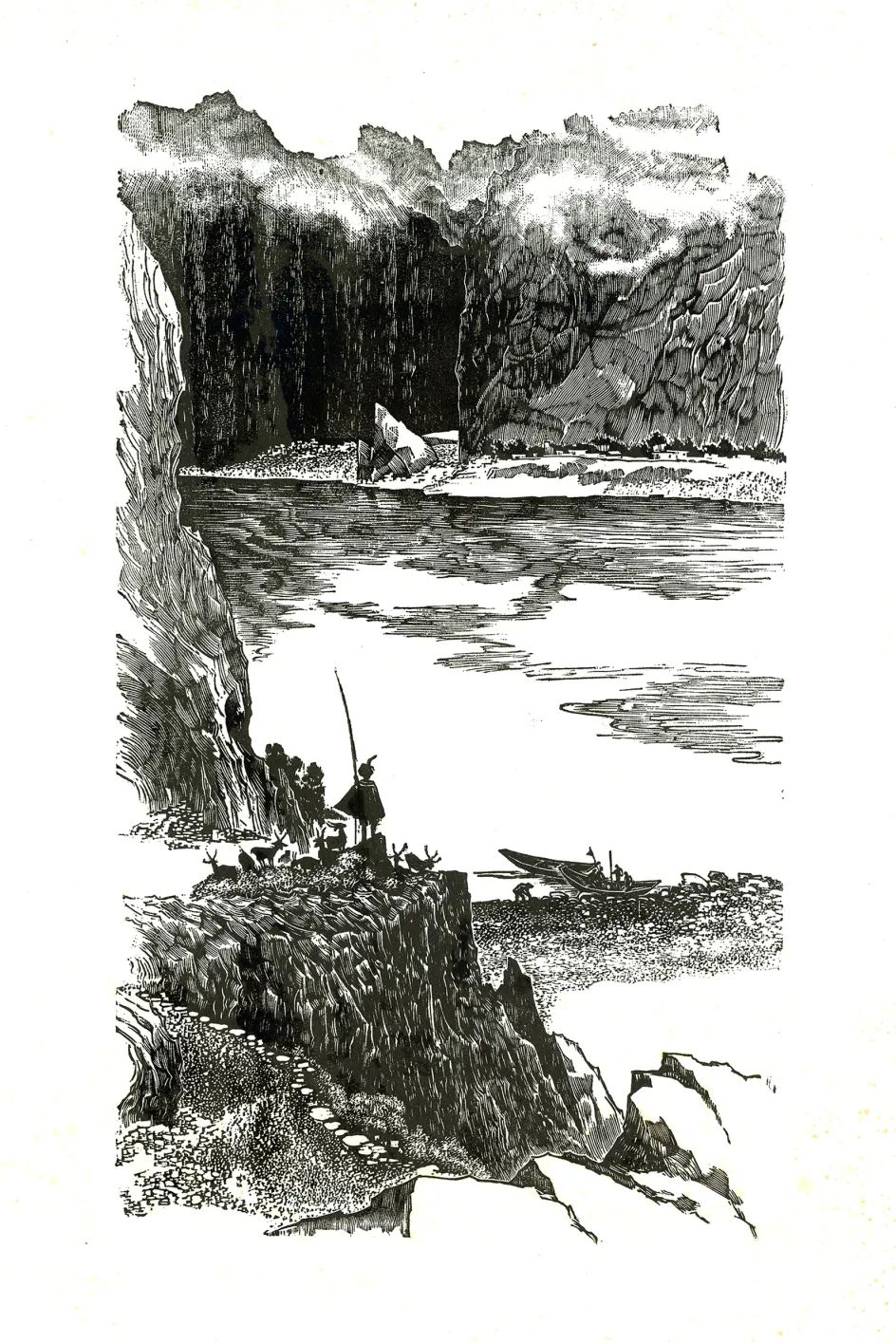

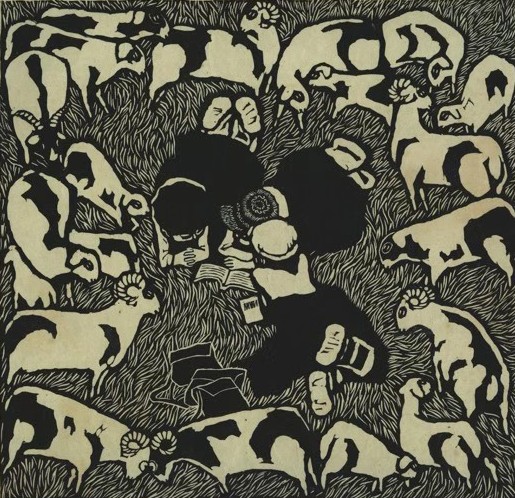

江碧波《奴隶们创造历史》组画之一《不愿做奴隶的人(世代冤仇)》凸版 76.7x94.5cm 1972年

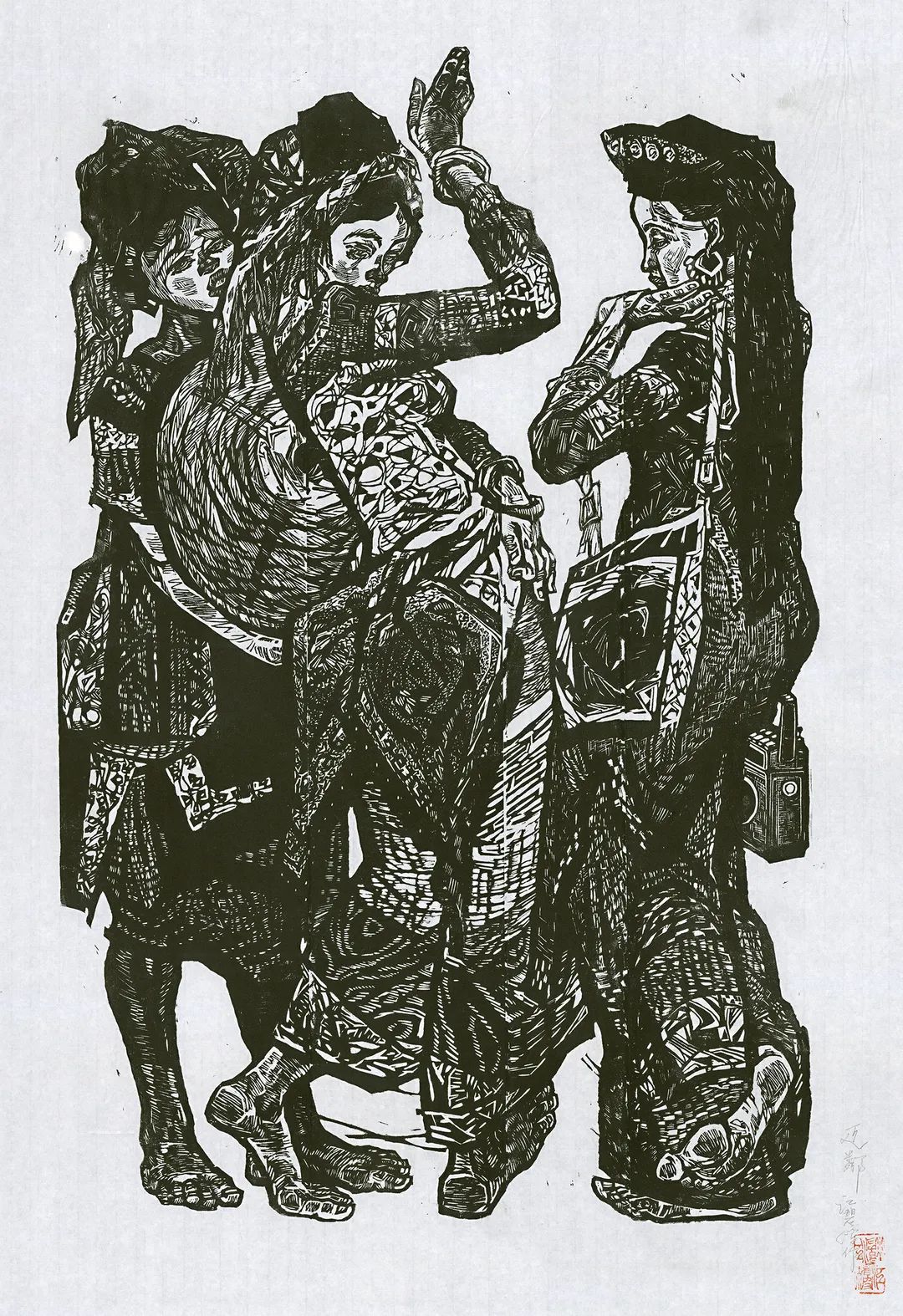

其加达瓦《奴隶们创造历史》组画之一《是我们创作了人类世界》凸版 50×60cm 1972年

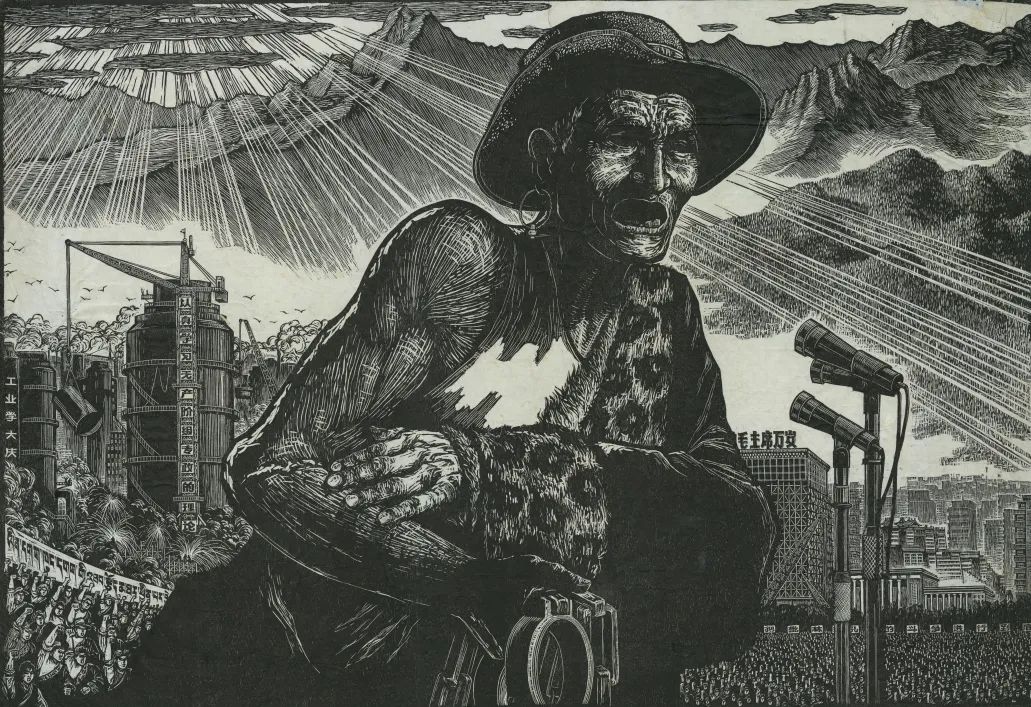

格桑益西《昔日农奴》凸版 63.3x90cm 1974年

徐匡《草地诗篇》 凸版 73x103cm 1975年

吕琳《梨园管理》(红)拓片 53x52cm 1975年

部分文献▼

《奴隶们创造历史》木刻组画 封面 人民美术出版社 1973年

四、理想的守望:民族精神与审美自觉(1977年至今)

文革结束后,四川版画家们迅速展开版画创作和教学工作,爆发出前所未有的艺术能量。尤其是在少数民族题材版画创作方面,既有对现实主义的精益求精,同时也有在形式上的大胆实践,两者共同营造了新时期川渝少数民族题材版画多元并存、齐头共进的创作生态。他们在创作观念上已经从过去的艺术服务政治的表达中脱离出来,在对边疆和少数民族的视觉描绘上以“解放思想,实事求是”为原则,坚持艺术创作规律,注重对“民族精神”的歌颂,对“形式美感”的探索,以及对“大家庭”初心和理想的内在坚守。一代代川渝版画家们以高度的艺术自觉谱写出对人性解放、艺术自由和民族复兴的伟大赞歌。

部分作品▼

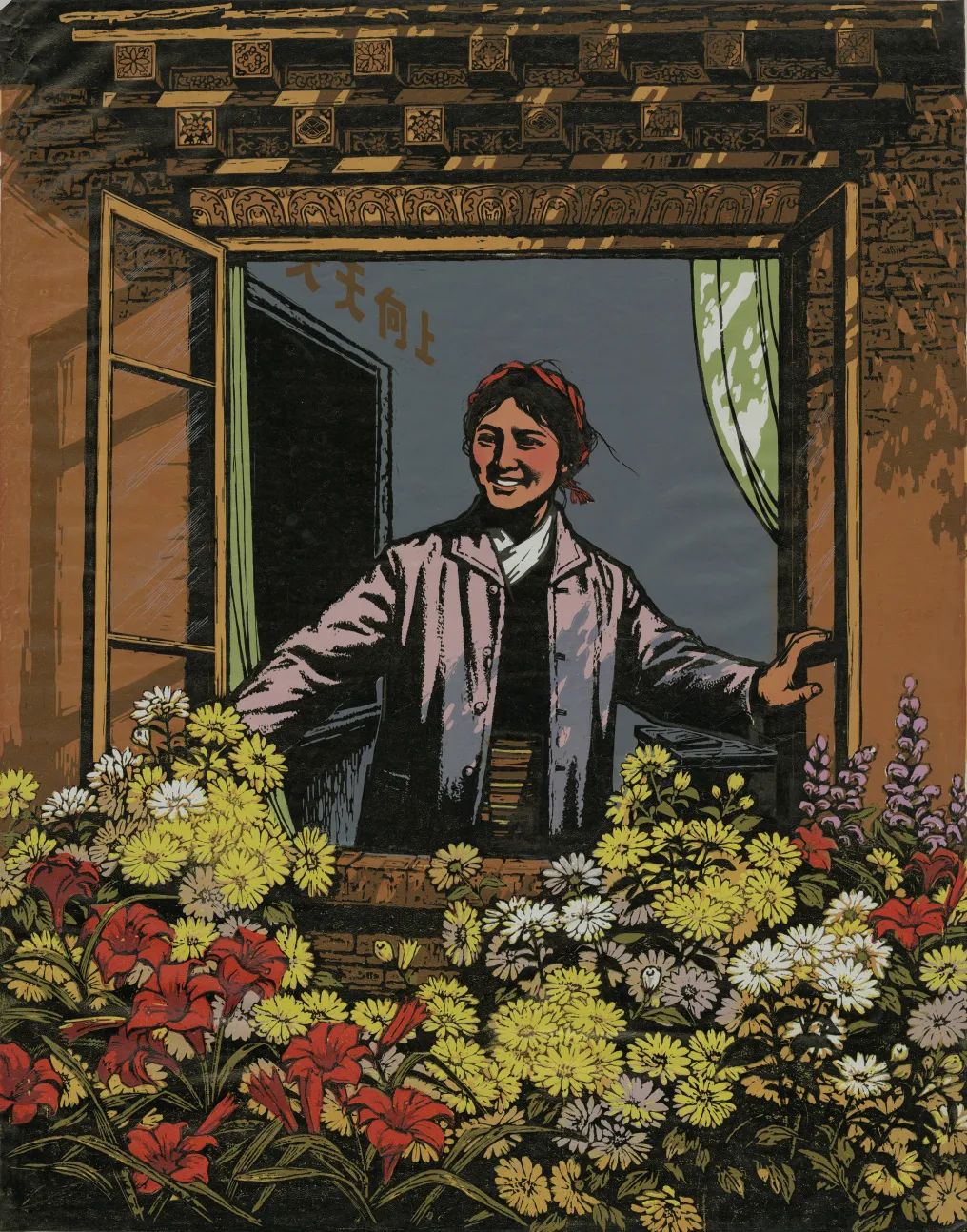

翔秋志玛、仁真朗加 《早晨》套色木刻 70x56cm 1979年

江碧波 《近邻》凸版 90cmx40.5cm 1984年

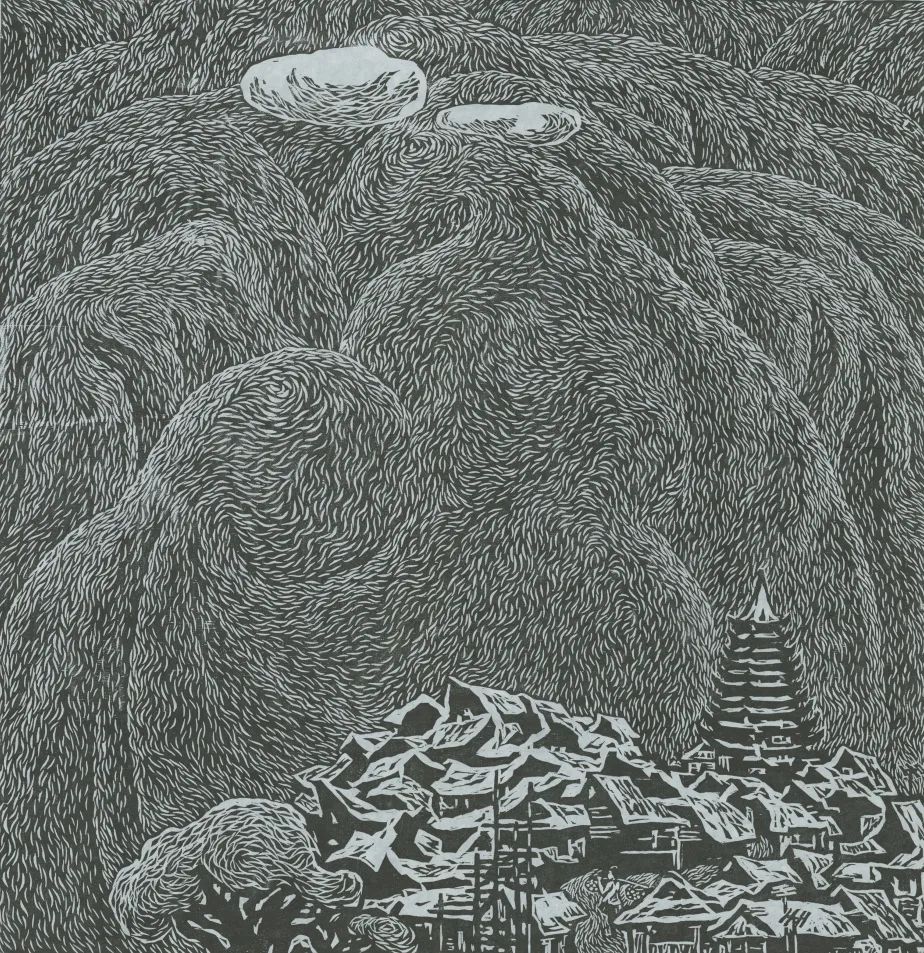

邹昌义《侗寨》 凸版 62.6x59.5cm 1990年

钟长清《黎家女》凸版 56cmx39cm 1991年

康宁 《牧》凸版 31.5x32cm 1980年

邵常毅 《藏族小姑娘》平版 60×45cm 1984年

梁益君《煦风》丝网版画 68x90cm 2004年

部分文献▼

1980年,梁益君在红原写生

关键字: 内容标签:四川美术学院,四川美术学院美术馆,川渝少数民族题材版画展,,创作,艺术,题材,民族四川美术学院 四川美术学院美术馆 川渝少数民族题材版画展 创作 艺术 题材 民族

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文