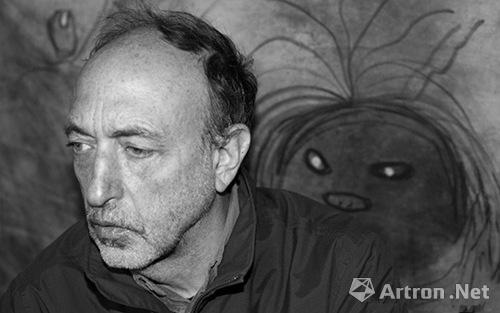

罗杰•拜伦(Roger Ballen),1950年生于纽约,1974年移居南非共和国,在约翰内斯堡工作、生活了三十五年,是21世纪最重要、最具影响力的摄影艺术家之一,其作品介于绘画、素描、装置和摄影之间,因重视心理与空间关系的图像风格而著称。

中央美术学院美术馆将于2016年9月2日下午迎来这位重量级摄影艺术家在北京的首个个展。艺讯网记者在展览开幕前夕对艺术家进行了采访。

时间:2016年8月30日

地点:中央美术学院美术馆咖啡厅

采访对象:罗杰•拜伦(以下简称“罗”)

采访/撰文:林佳斌(以下简称“艺”)

从南非的地质学家开始……

70年代,在获得了矿产经济学博士学位后,罗杰•拜伦成为南非一名地质学家,这份工作使得他深入南非小镇,开始用手机相机去记录探索。此后,艺术家的风格开始演变,从记录性的纪实摄影转变为一种“纪实虚构”的美学状态。在“边境之地”系列(2001)和 “影子房间”系列(2005)中,这种美学风格以荒诞的戏剧性场景来表现。幻想与现实之间的界线在“寄宿公寓”系列(2009)、“鸟的庇护所”系列(2014)和其后的作品中更加显得模糊不清。

罗杰•拜伦“鸟的庇护所”

艺:您在纽约出生、后又移居南非生活了很多年,在南非拍摄了很多在那生活的白人,您创作的初衷是什么?这种迁移、地缘文化差异对您的创作有影响吗?

罗:我在80年代到90年代中旬,确实拍了很多南非白人和动物的照片。但其实我是作为“文化”去拍摄,在我摄影中,“政治性”不是非常必要的。我并不试图去揭露非洲中那些白人或者黑人,而仅仅是想去呈现人类的一种生存状态。

艺:其实您早年是以纪实手法去拍摄南非乡村小镇,后来风格逐渐改变,更突出表现人类的存在意识,是什么原因促使您创作方式出现变化?

罗:对的,我早期拍摄手法较为记实,现在更偏视觉性,这种变化是非常缓慢并一步步渐渐发生的。若非要问是什么原因我会改变手法,其实这就像很多艺术家也会改变他们的创作手法一样,我只是希望能给观者给强烈的印象。我更愿意去呈现一种视觉关系,将真实性和虚构性放置一起,更具冲击力。

艺:您后期的摄影采用摆拍的形式,您如何看待这种超现实、荒诞效果与现实世界真实性两者间的关系呢?

罗:真实是什么呢?它是一种复杂的概念,是一个无限性的概念,我们无法去完全了解真实,只能看得到它的一部分。

上一页 12 下一页关键字:摄影,艺术家,白人,手法,庇护所,拍摄,罗杰·拜伦内容标签: 摄影 艺术家 白人 手法 庇护所 拍摄 罗杰·拜伦

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

新国学理论

新国学2021年元旦新年贺词

明学与明品生活

文化革命、人类物种与理想社会和人生(一)引言

中医之数理科学化改革与基元系统人体数理模型

新国学的目标及启蒙运动

人性之声HK--悲惨世界

人性与是非善恶

关于美与艺术的内在原理之摘抄

理想的社会

宗教裁判法

对义务教育的批判

社会仿生的原理

新国学的精神

史书重修的一个原则

重修虚幻愚民的历史记载