「活着是为了讲述,讲述我们记忆中重现的日子⋯」

马尔克斯

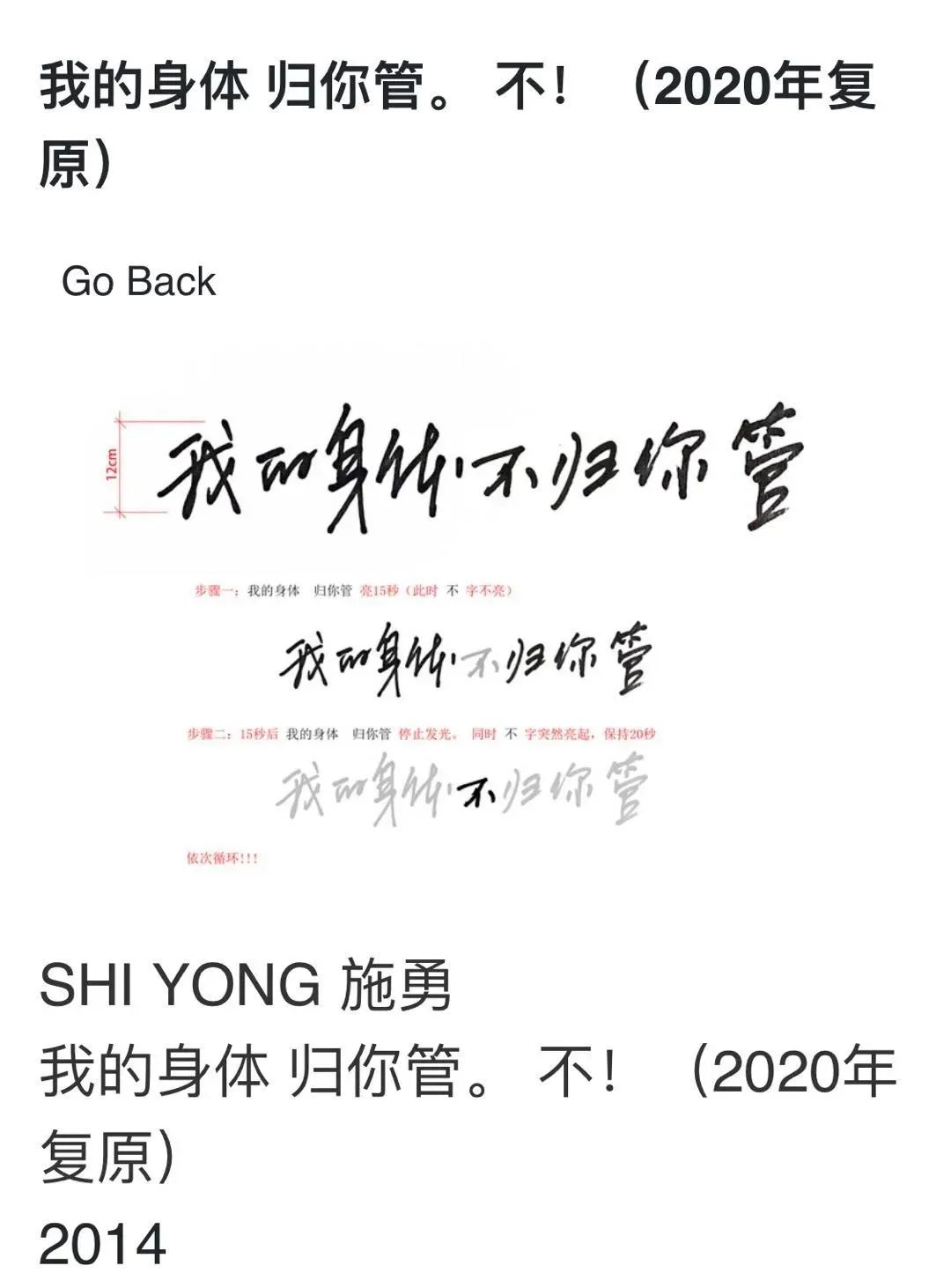

施勇是一个艺术讲述者,他运用材料的特质、空间(有形/无形)的属性,声音和身体,规则规范、身份与行为,理想与现实,文字与语法⋯等元素,配合他特有的思考方式,以及他的叙事逻辑来讲述着他对这个世界的认知,他所创作的每件作品、每个展览、进行的每一次个人项目,都成为段落、章节、汇成了一部他个人的艺术史。

(一)告别

从1991年到1992年以作品「最后一次古典式礼拜」创作和完成,是他作为向架上绘画的最后告别,画布上可见的钉子显示出其决绝的姿态,其后便一无反顾地投入到观念艺术的创作之中。

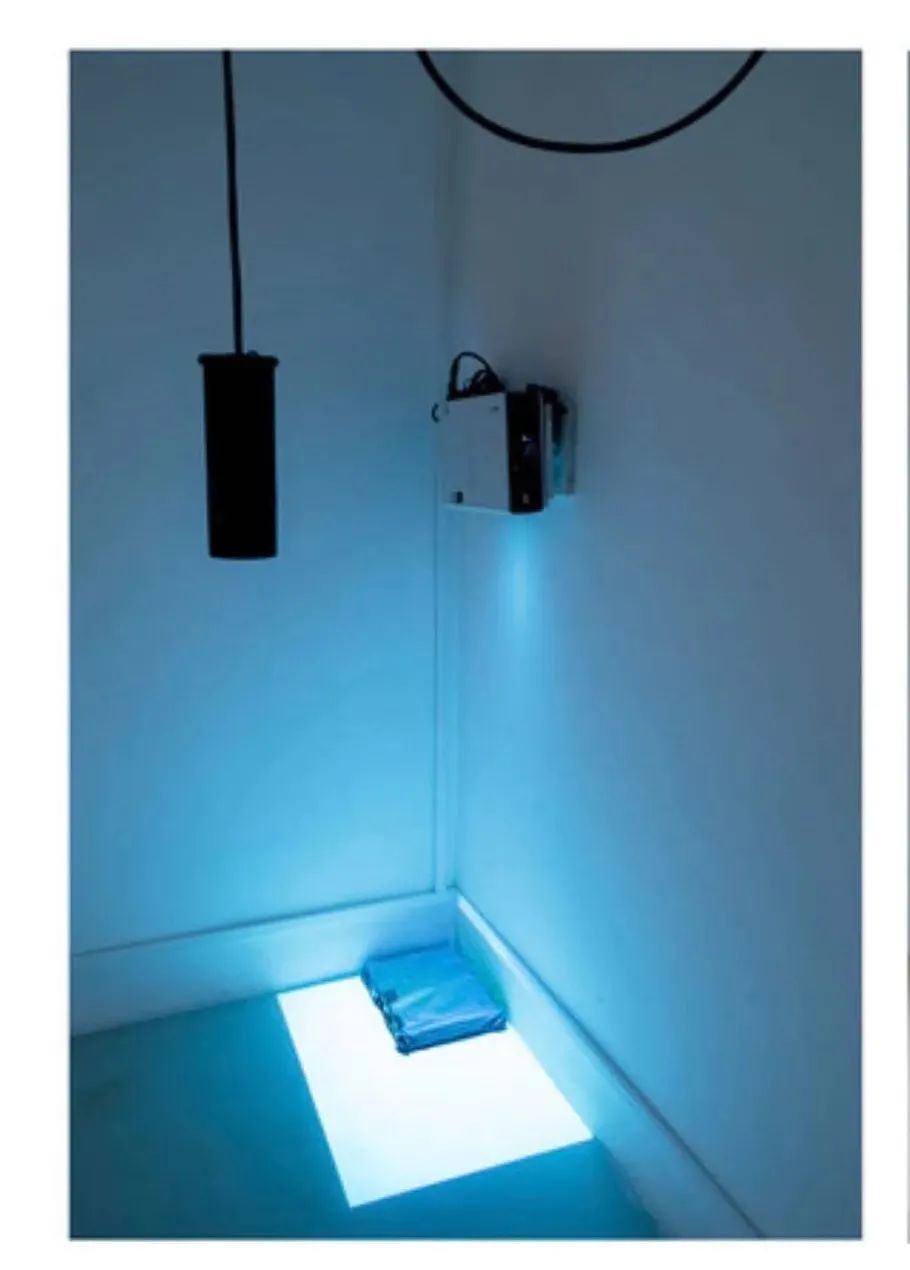

他说:当时想尽快清洗掉学院式绘画给带来的惯性思维,以便重新找到更适合个人表达的,另通过对作品内部意识形态的探寻的一种静寂无声的革命。这与当时国内先锋艺术中盛行的宏大叙事式和社会图像学的集体现象形成了鲜明对比。 (二)材料与观念 从材料入手施勇选择了属性敏感而不确定的感光相纸,旨在探寻材料在建立装置过程中,所需涉及的内部意识形态关系,以及这种不稳定的材料与光的能量密切关联又彼此对立的状态。

施勇:感光材料的前世今生

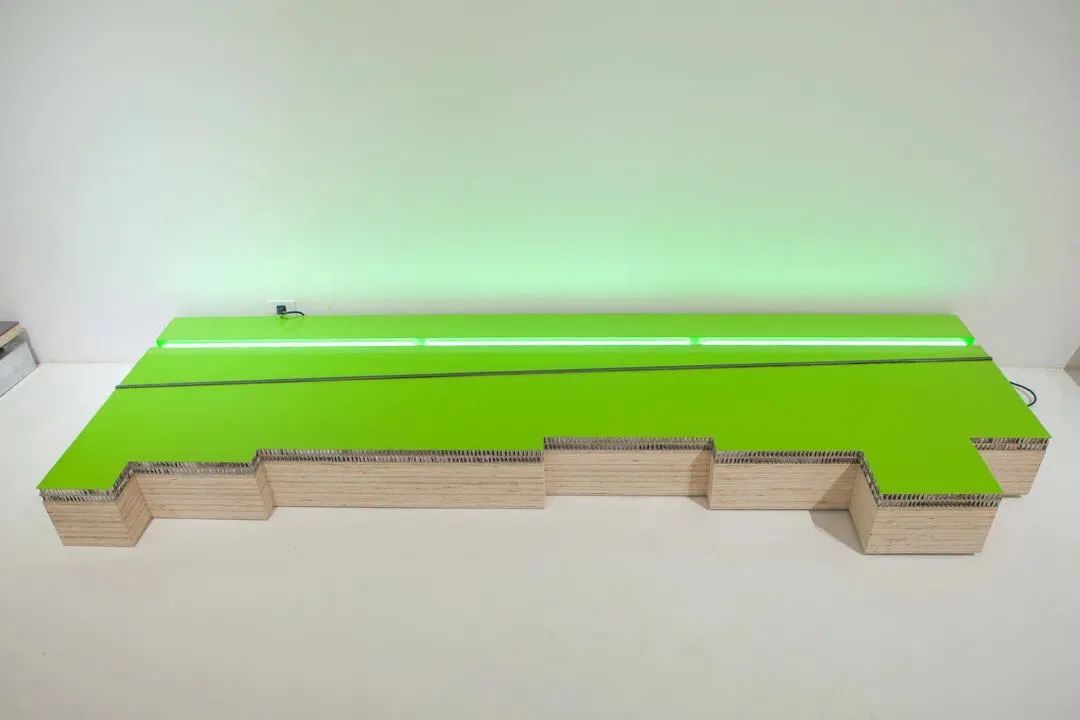

初次认识施勇老师的作品是2015在上海的M50,展览的名字是「让所有的美好在内部以美好的形式解决」,当时感觉这句话充满着诗意,而现场是散落在地面被粉饰切割过的木质材料,间中隐约可见一些文字,它更令作品增添了一份神秘与浪漫,但当时的内心却有一种无名的痛和压抑,或许就是来自那无处不在的被切割整齐的截面吧⋯后来在研究施勇老师的作品时获知,他所有关于切割都暗含着「身体的隐喻」。

(三)关于场域

施勇对「空间」有着敏感触觉,无论是外交公寓还是领事馆,亦或环境特别的展览场地,他都会应运空间的属性在头脑中展开他特有的逻辑思考,并将这种思考带入到现实空间使其与人产生互动交流,进而完成他的创作文本,而这当中所发生的一切却有着各自的轨迹与思考⋯

作品「默片」探讨地域空间的改变与人内在空间的外延,两种完全不同文化背景的异乡人,在同一时空下能产生怎样的交流?看似最柔软的内心可能才是最牢固的空间防线……

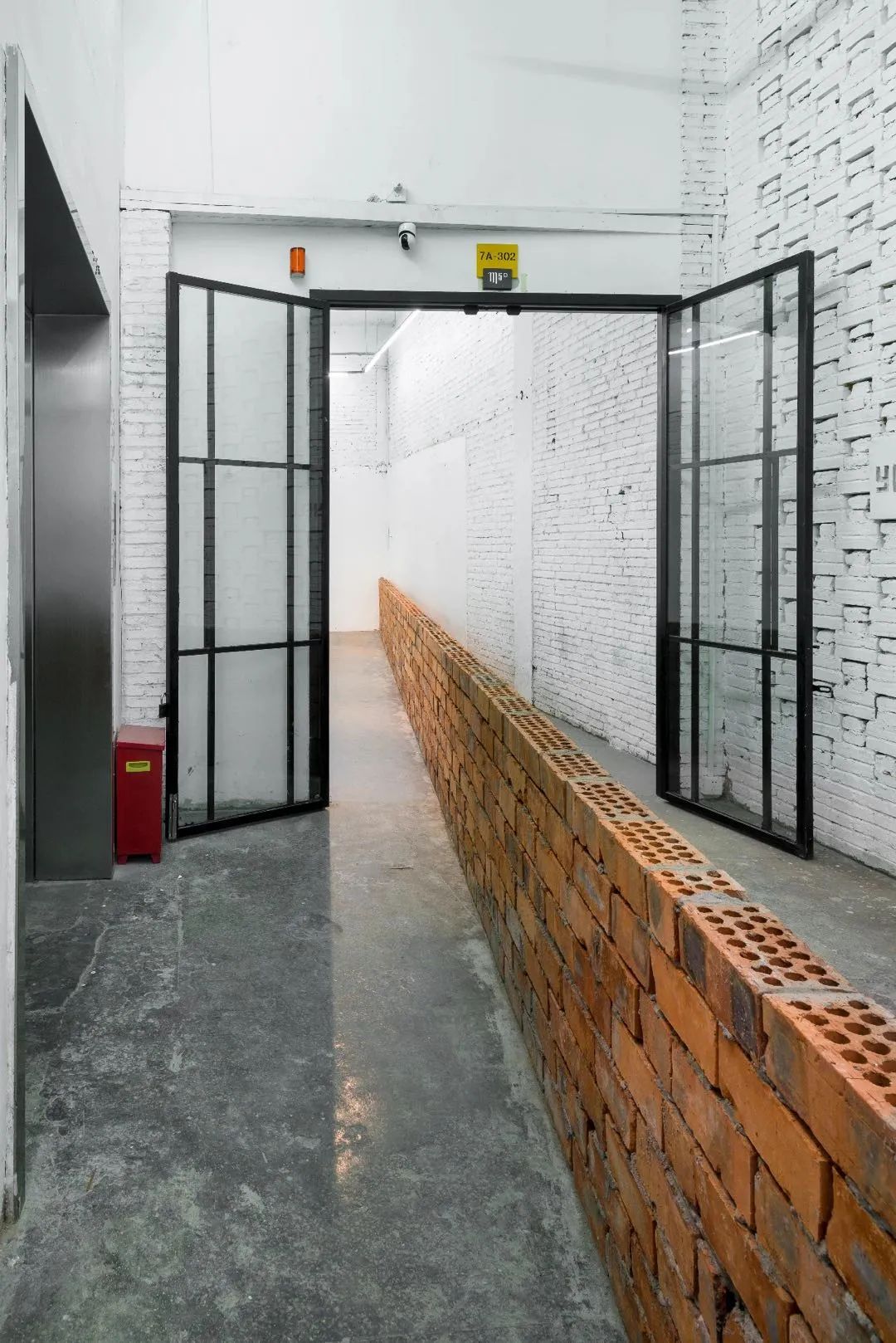

作品「一切皆有可能」曾在“要空间”和“今日美术馆”展出,施勇在空间内垒出了一道0.74米高的墙,而且只有越过「墙」才能顺利进入展馆⋯面对这尴尬的高度,不同的人釆取了不同的做法,跳过、跨过、绕过,或甩手走掉⋯这无疑成了我们阅览人生百态的最鲜活文本。

图片由今日美术馆提供

「无处不在」(2019)是北京外交公寓项目、以及近期的露台计划「谨慎!你的介入将对他产生影响」则是探讨空间特殊属性、声音与人的行为关系而产生的一种政治思考的可能性。

这一系列作品都阐示着他对空间、人的行为、社会环境等元素下的艺术实践,是个体参与的在场「直播」,让每个客体成为主体去思考。

(四)规则之下

「人」是社会性动物,是规则规训框架下的产物,因此群体的遵从与个体的思考一直也体现在施勇的作品当中,2015年在香格纳的施勇个展展览「规则之下」, 他把展厅的入口定在了1.36米的高度限制,这个高度使得每个进场人仕无一倒外都要低头,每个人对规则行为的限制选择遵从的同时内心却有着各自的情绪与思考,这就是现实的赋予。

被整齐切割或焊接的车体被置放于场内,展览现场的呈现就是人群在规则形体下的演绎。

(五)现实与幻觉

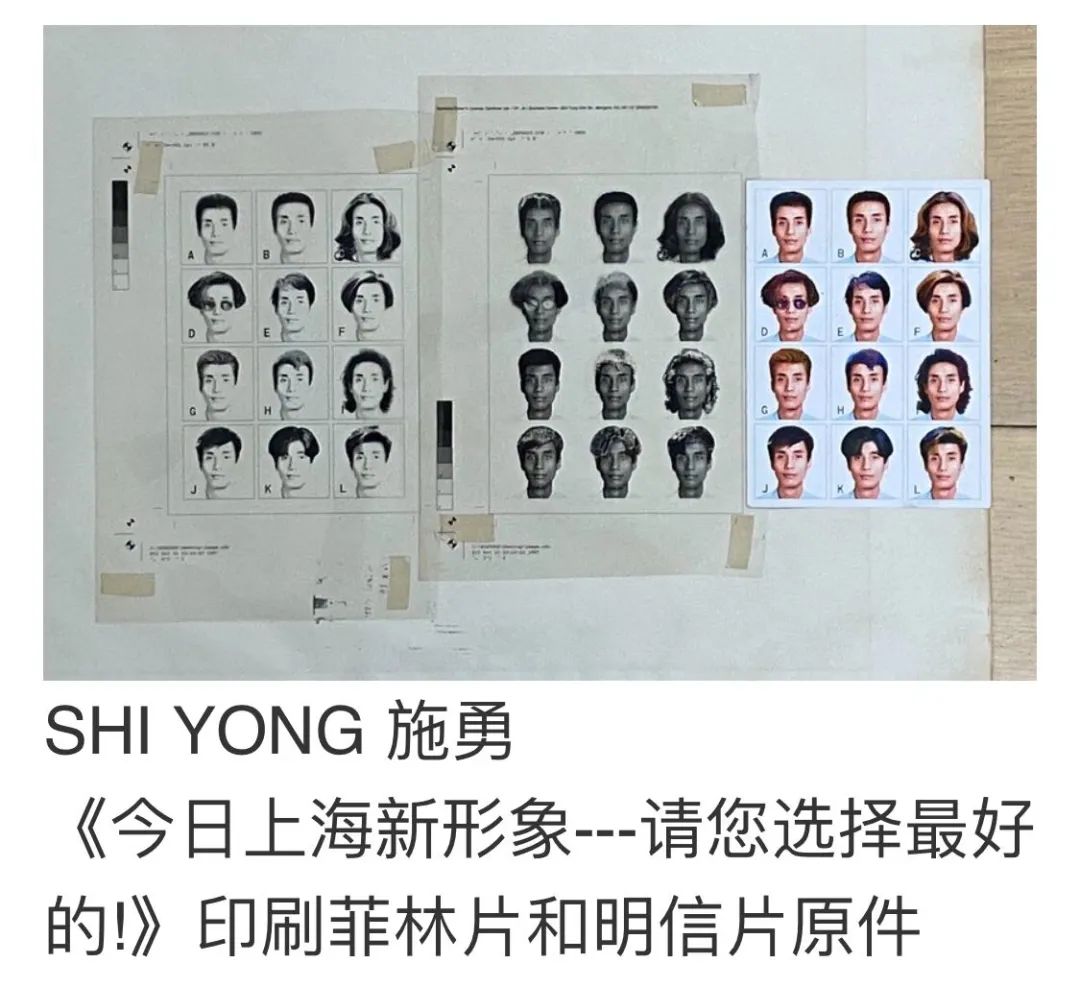

现实就是睁着眼的梦境,充满着荒诞与匪夷所思,但没有人能停下思考,而只是盲目着跟从,施勇在他的作品「今日上海新形象请你选择最好的」以教科书式的宣讲,描述着开放后有些群体的崇洋献媚和极度无自信以表象掩盖着内在的无知与虚空。

同时理想与现实的错位,过渡城市化进程下虚假的繁荣,霓虹的璀璨耀眼只为攫取片刻麻醉后的幻觉,也让被物质摧生后膨胀欲望与狂躁在一通喧嚣之后最终奄奄一息的败下阵来,似看上去的美好最终却以病态的吟颂告终……

(六)关于语法

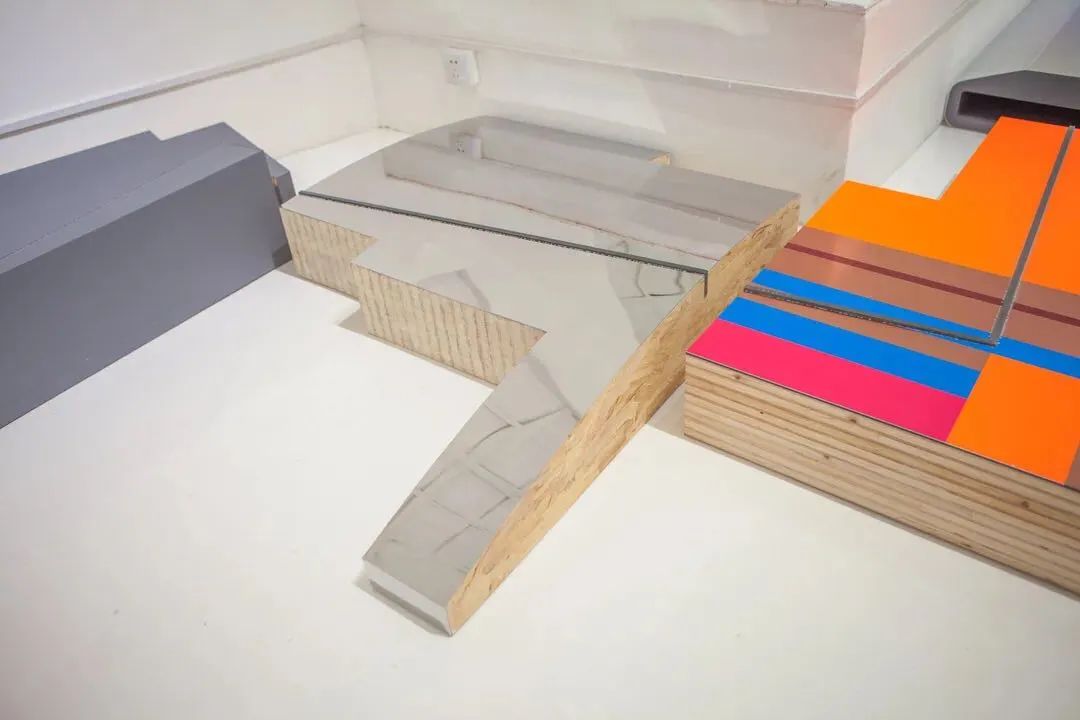

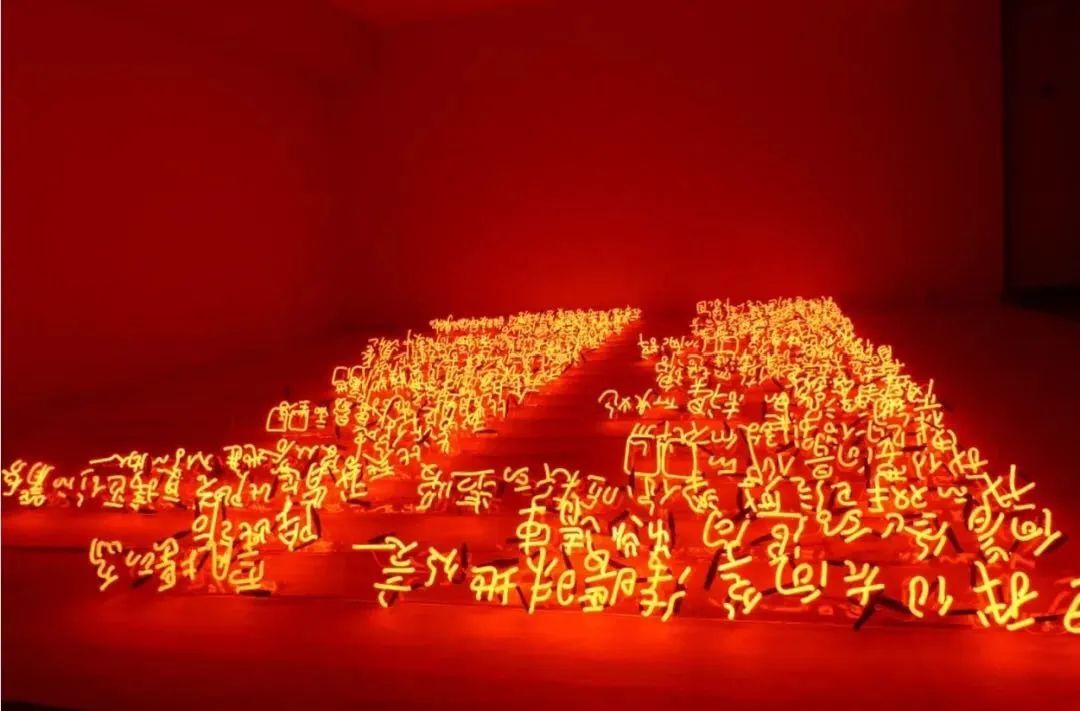

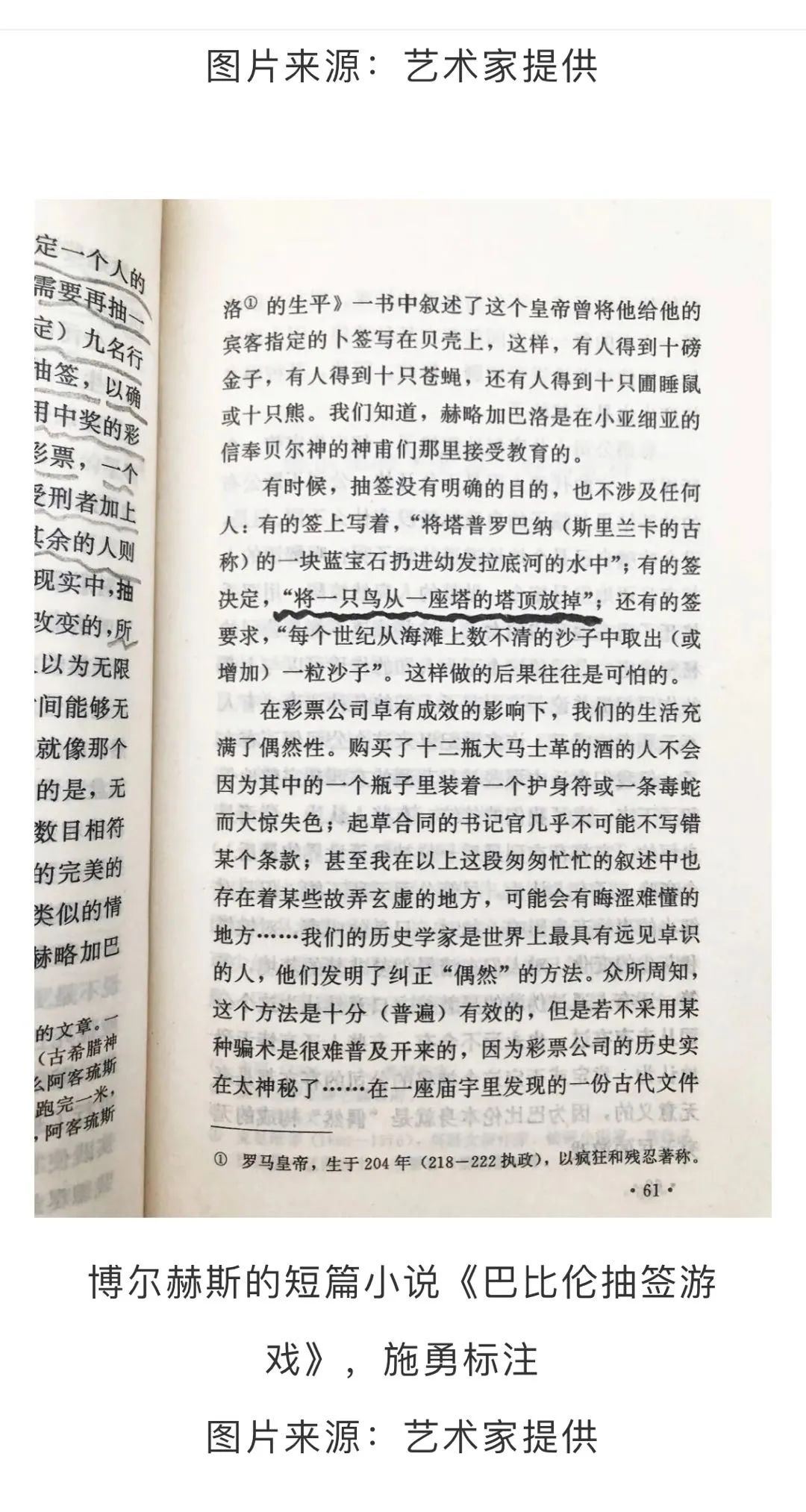

施勇有种能力,即是跳出事物原有的运行轨迹,在另一个空间像是个游戏者,观察并操控着这二维现实生活场域,他用强制的手段重构语法,让原有的逻辑产生奇妙的变化同时也暗含了不言而喻的隐藏线索,2018年盒子美术馆的「将一只()乌从一座塔的塔顶放掉」,()内插入一个词或句子后让人在脑海中便形成层出不穷的可能性。

在「将一只()乌从一座塔的塔顶放掉」他的展览作品大部份都是散落于空间地面,让人俯视观看,这其实是他观察事物的常态,在便于了解整体场景的同时,又加入了人身处其中的共情思考。

(七)关于缺陷

好的艺术家一定是俱备最敏感的触觉独特的视角,加上其迅速的反应行动力,来应对这变化万千的世界。在施勇作品中最感动的是他称之为未来的、搁置的、不确定的……那些所谓有「缺陷的」的作品。

在「规则之下」的作品中,有一件未能据动的车轴,施勇将其包里起来,其箱内不有撞击的声音⋯ 当时车内还有机油⋯这种物质无法进行切割,因此艺术家将其注入了一条管子,形成另一件作品,这两件彼此呼应的「缺陷」让我想到的是心脏和造血……

福科说过:「让现实服从经验,是一种悖论」而这创作的意外,恰恰也印证了此观点。这个「缺陷」让切割这个行为俱有了一份敬畏之心,也形成了对原有命题的一种无声对抗,而这种神秘的未知力量或许也才是「规则」之外的加持,是冥冥之中的「大道」。

之后这种称为「缺陷」的盲点反而在他作品中成了可燃的亮点。在这次全球化的疫情中,「全球化」这几个字变得愈发荒谬成了一种遥不可及~

我们再也无法向以往一样可以随时随地畅通无阻外出旅行,取而代之的被控制被隔离,全球化成已被拆解成了一个新的概念~ 一个孤立封闭的空间。

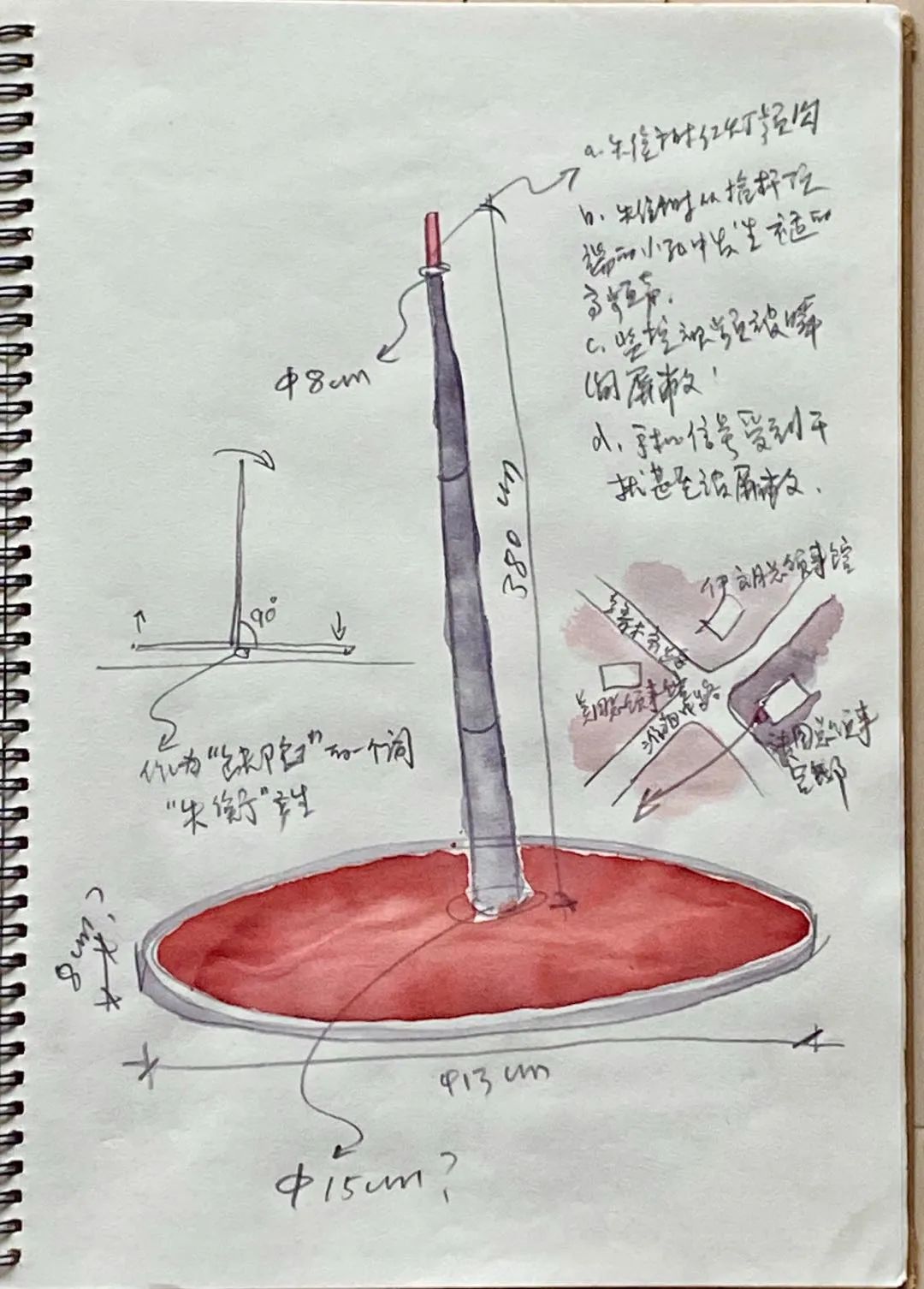

(八)支点

「疫情」是意外的发生,这种不可预见的突如其来,让整个世界停摆~进入了一种冬眠模式的思考,但同时它也是新的秩序的排列和孕育期,这种差异、意外、不确定的「缺陷」恰恰成为了希望和新世界的能量「支点」。

2020.12.9 下午3时(广州)

关键字: 内容标签:规则,成了,切割,施勇规则 成了 切割 施勇

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文