盛世博篮 器用之美

文/李飞

外界如此喧闹,而我坚持隐在飞鸿轩坐冷板凳,读书、写字、鉴藏书画古玩,焚香、点茶、挂画、插画,真乐事,最怡情,过着超然出世的神仙日子,在自娱自乐中充实自我,寻找独立的理想人格。

现代人太忙碌了,迷失了自我,抛弃了踏实做事、点滴积累的传统观念,在这样的狂流中,还有多少人会怀念旧时光,喜欢慢生活呢?

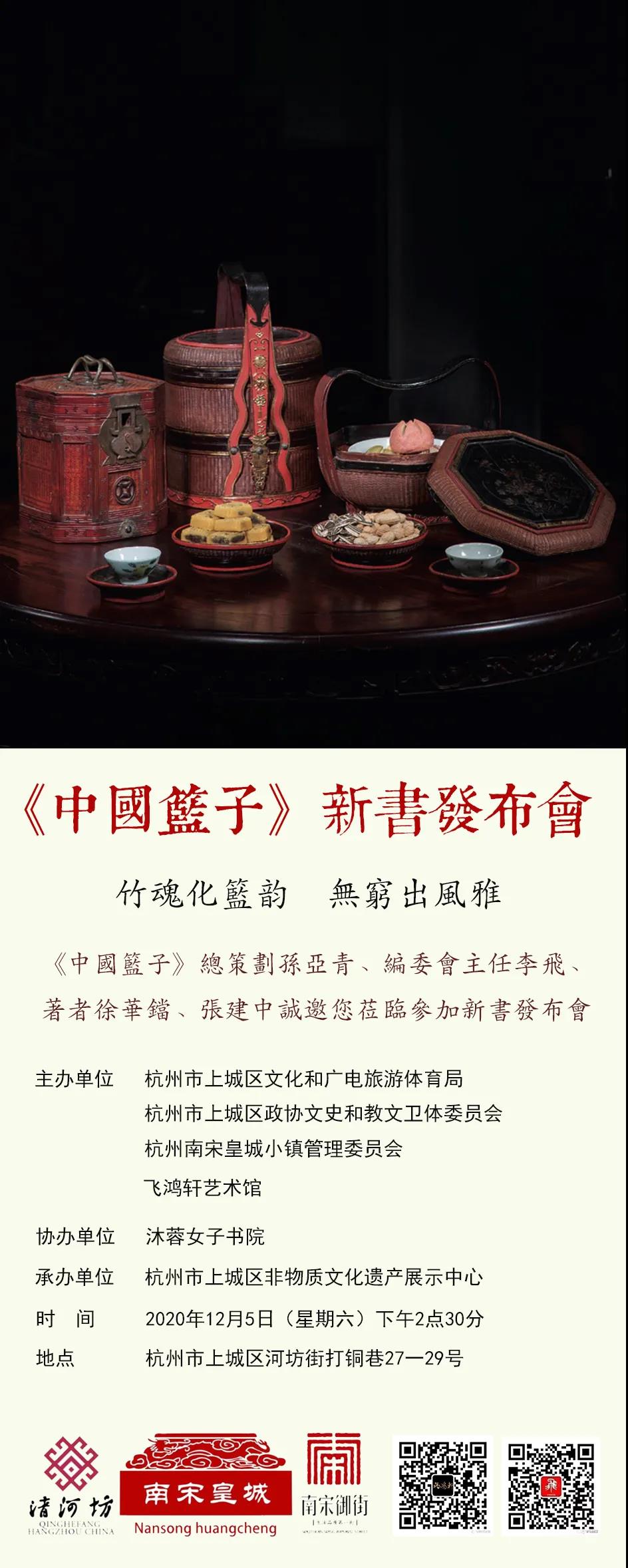

我的书桌上,不仅有陶瓷玉器、佛像香炉、木雕漆盒,文玩珠串,还有放时令水果的竹编篮子。仔细观察古代的篮子,具有柔韧之美,劲节之持,匠人尽情用他们的匠心,诠释竹风雅韵。

我觉的,文人雅士除了与鬼斧神功的长物相伴,亦需有柴米油盐浸透的生活容器,这样才是真实的人间烟火气,篮子就是老百姓日常生活最常使用的物品之一。

竹编篮子,一不小心会唤醒人们沉睡已久的记忆,回想起小时候的快乐时光,它就这么作为生活气息的一部分,静静的陪伴着你成长。

竹,是中国古人很喜爱的植物。在古人眼里,竹不仅有“铮铮傲骨”、“劲节贞心”,还“八节安康”、“价重如金”,“此君面目含清风”,“不可一日无此君”。因此,用竹子编制的器和物,自然而然融入生活之中。

做好一个具有艺术特色的篮子,其实很不容易。竹编工艺看似简单,却是极其的烦琐。古代匠人怀着一颗对自然的敬畏之心,不急不躁,细工慢活,将竹编技艺发挥到极致,劈竹、丝竹、编竹,在匠人灵巧的手中,刚柔并济,丝丝回环,留下纵横交错的缜密,织就经天纬地的精致,成就一件件精美的艺术品。在我眼里,匠人编织的岂是一个篮子,而是用匠心和灵活的巧手,赋予篮子鲜活的生命。

“篮子姐”张建中,与所有热爱收藏的人一样,乘物游心,陶醉于她收藏的数百个篮子工艺精品之中。世事沉浮,每个人的人生都像孤岛在浪潮中漂浮,热爱古物收藏的人,都有相同的价值观与收藏心得。我曾对“篮子姐”说,“你眼中的篮子,其实是历史的春与秋,也是我见过的山川与河流。”收藏篮子的苦与乐,不仅是张建中一个人的体会,我也懂,收藏家的心境及过程,一言难尽。生活没有低谷,只有蓄势待发。从搞收藏到著书立说,更是难能可贵,张建中走了一条艰辛的研究之路,令人敬佩。

一直在浙江嵊州从事传统文化与民间艺术研究的高级工艺美术师徐华铛先生,笔耕不辍,已累计撰写出版各类著作118本,是我的前辈,更是我的榜样。我作为一个著书立说的学者,深知写书创作的艰辛,因此,我竭力支持徐华铛先生与张建中女士。

如今,我非常尊敬的徐华铛先生与张建中女士合作撰写的《中国篮子》出版了,此乃庚子年收藏界的一大盛事!祝福之余,写下这篇小文,纪念庚子年不平静的大地上盛放出《中国篮子》这朵鲜艳的文化小花。

▲《中国篮子》作者徐华铛与编委会主任李飞

任何事的玉成,都是众缘相合的结果,我作为《中国篮子》的编委会主任,与徐华铛、张建中两位作者,万分感谢为本书的出版付出热情支持、鼎力相助的各位师长、朋友:孙亚青、茅大为、胡成敏、范佩玲、沈建国、李长平、李信兵、周慧英……是你们的鼓励和理解,让尘封的篮子再现青春的亮丽。

关键字: 内容标签:收藏,中国篮子,收藏 中国篮子

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文