赵景收

艺术简介

赵景收,博士,中国美术家协会会员,中国国画研究院副院长,清华大学中国画高研班导师,牛津艺术学院研究生导师。1964年生于河南洛阳,字:墨丁,号:川石。别号:印收居士。先后就读于天津美院、清华大学、中央美术学院、北京大学与美国管理科技大学。历任洛阳市书画院副院长,北京紫光阁画院专职画家。作品多次在全国美展中获奖,并在国内外多家美术馆举办个人画展。作品发表于《人民日报》、《人民文摘》、《书画家》、《中国书画报》、《美术》等。著有:《牡丹画技法》、《赵景收画集》,并被多家博物馆与美术馆收藏。

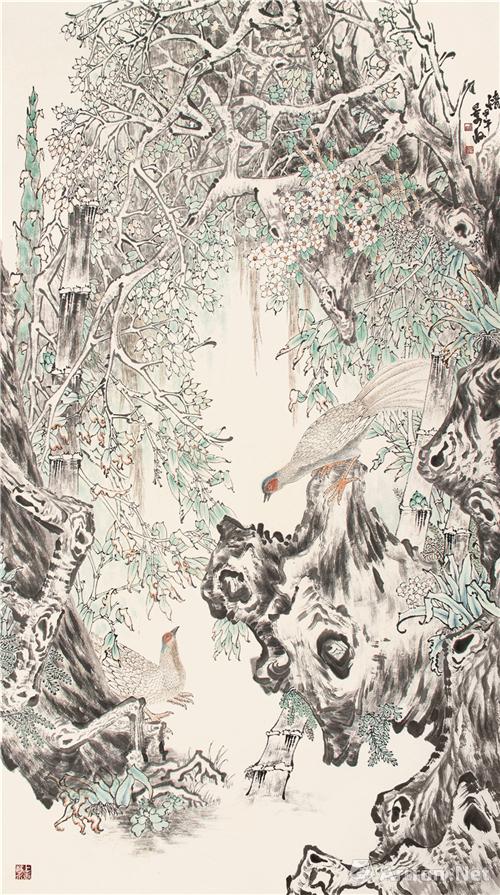

《情》

获奖情况:

2008年获全国首届线描艺术展优秀奖(作品《根》)。

2009年获十一届全国美展河南省优秀奖。

2010年获上海世博会中国画优秀奖(作品《生命力系列之六—抱根》)

2010年入选全国第二届线描艺术展。

2012年入选全国首届中国画少数民族创作展暨黄胄美术创作奖。

2014年入选最具学术性当代中国画百家邀请展。

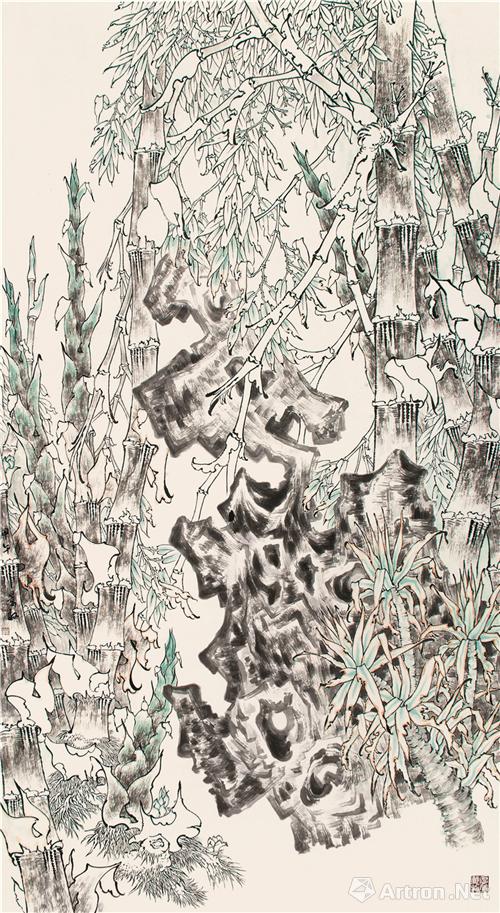

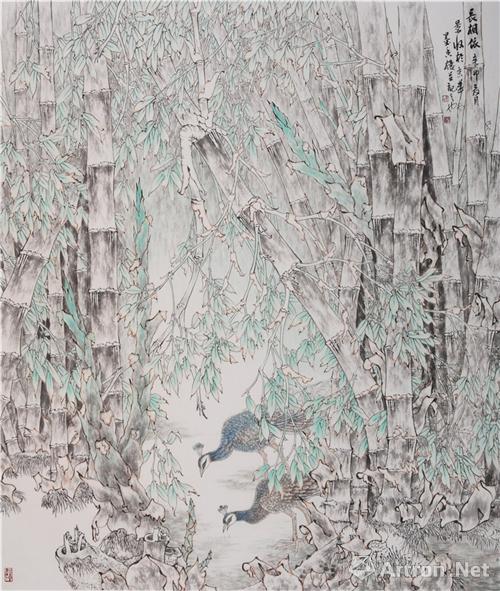

《竹石图》

生命之美的魅力

——读赵景收画竹

鲁慕迅

我是不久前才认识赵景收其人其画的。他给我的印象是谦逊诚厚、学养全面,而又思维敏锐,见识不俗。他擅于花鸟,兼攻山水,亦工亦写,书法亦佳。他尤喜画竹,能于古今众多画竹名家之外,独辟蹊径,别开生面,实属难能。

历代以画竹名者,如萧悦、文同、苏轼、李衎、柯九思、夏昶,以至郑夑、蒲华,俱是大家。经过他们的不断创造形成了极为丰富的传统积淀,以致在这一领域里,似乎已无路可走。后之某些画竹者,无论在审美意识、立意取象,还是笔墨形态上,总难脱前人窠臼,少有新意。今见赵君之画竹,顿觉眼目一新。他之画竹已和前人拉开了明显的距离。只因他的画竹,并非源于古人画本,而是从大自然的活本中感受、写生而来。我从他的写生稿中也明显地看到了这点。

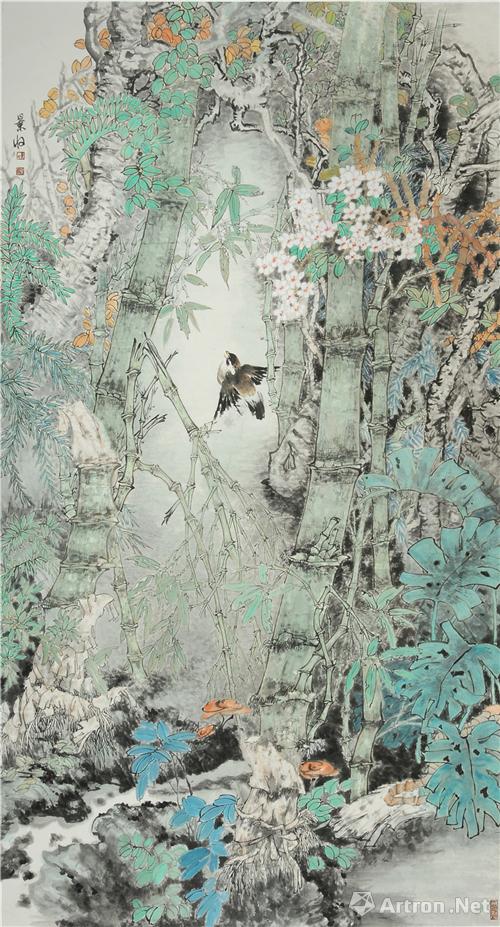

《家园》97cm×180cm 2008年

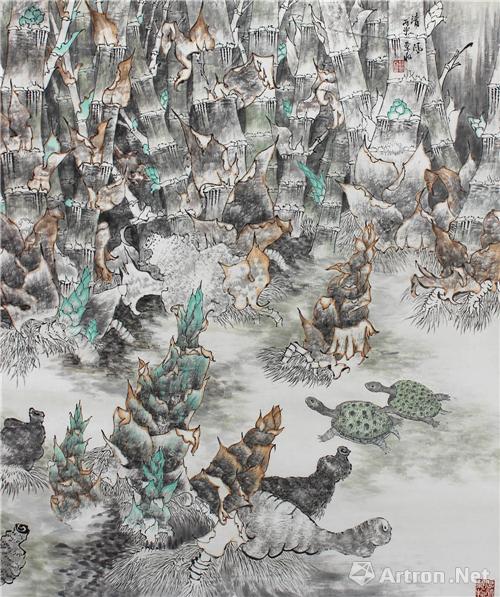

他的写生不是冷静地、客观的描写,而是以自己的感受,自己的心灵直探生命的本源。他所着意刻画的那些富于生命特征的细节,都是他饱含激情的内心语言。那些枯槁断裂的老竹桩,那些已开花结籽而死亡下垂的枝条和那些散落地上的苞片(注),与那破土直上的新荀,形成了生与死、新与旧的强烈对比,不禁想起“落花不是无情物,化作春泥更护花”,“长江后浪推前浪”,“病树前头万木春”等诗句。大自然新陈代谢,生生不息,一种不可抗拒的自然规律,一种发人深思的人生哲理,已使画中的人文内涵,上升到意境的高度。

《几度风雨》

前人画竹多属文人写意,重在笔情墨趣,自由挥洒,不计细节。景收之画竹,主要以工笔白描写出,而在章法上,多是采取大特写,满构图。工笔画长于对细节的深入表现,满构图则充满张力,使人有画外无尽之感。这样从表现方法上已于前人迥然不同。再就画竹这一题材来说,竹的品种甚多,其生长环境、外貌特征和性格亦各各不同,前人所画不过数种而已。就如景收所画这种原生态的野竹,古人更没有画过,因此也就没有现成的表现方法和技法可以借鉴,这就需要探索和尝试。景收的成功就在于:敢于探索和尝试,而且通过探索和尝试找到了一条前人不曾走过的自己的路。只要不断地探索和尝试,这条路就会越走越宽,走向更远更高的境界。

鲁慕迅 2013年10月

《苍生》

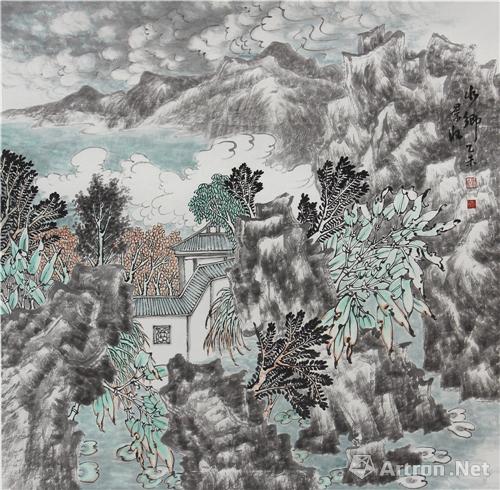

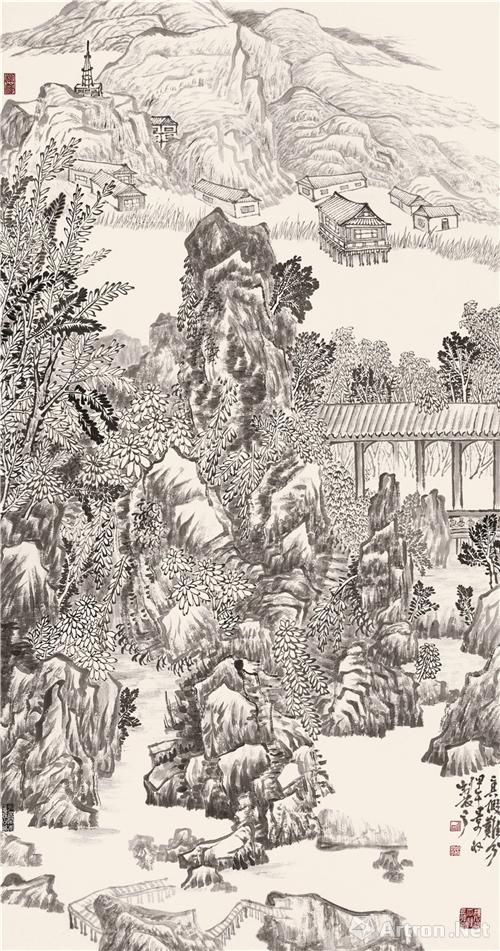

《雅居图》

《灵秀之地》

《清风》

《长相依》120cm×145cm 2011年

《润物无声》

《石柿图》

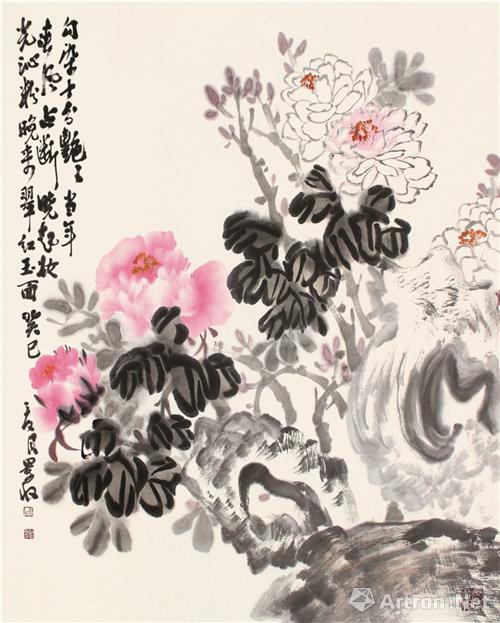

《翠红玉面》

《傲霜图》

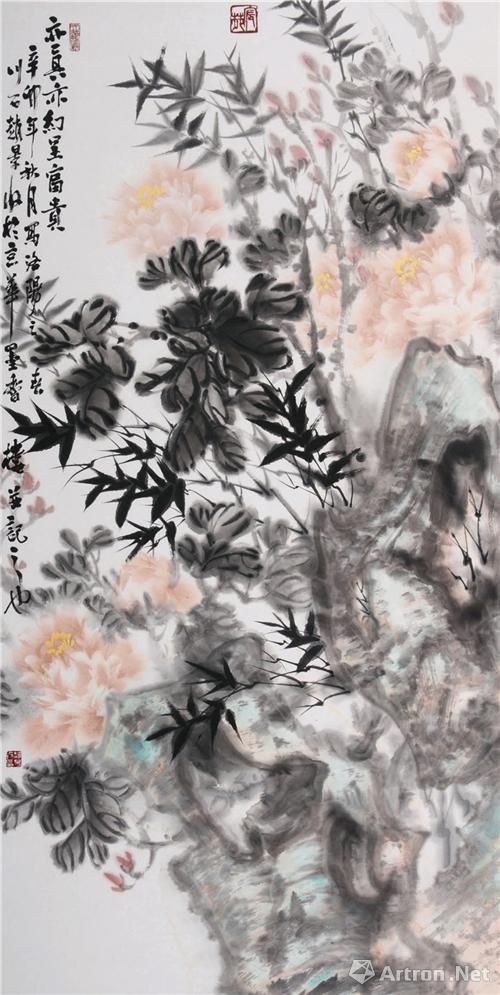

《亦真亦幻呈富贵》

《三宝》

《水乡》

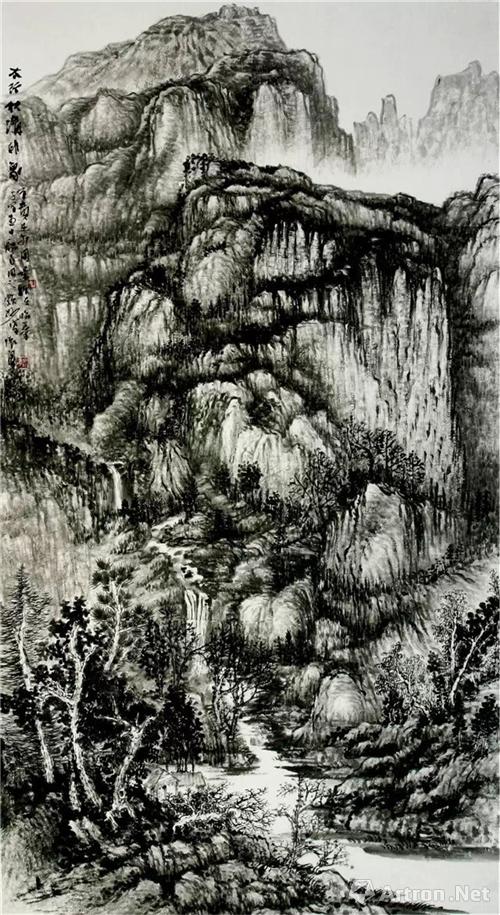

《太行清秋》

《白云深处》

《真假难分》

《无限风光》

关键字: 内容标签:书画,艺术书画 艺术

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文