厦门,一座包容的城市,有山、有海、还有渔港风情与阑珊灯火。既有现代都市的繁华,又有闽南建筑、西洋建筑和老式居民楼,相互交错混搭,还有街头巷尾的沙茶面、闽台特色小吃,洋气又充满市井烟火。

11月的厦门,依然是夏天的气息,明媚的日光伴上习习海风,就如北方初夏般温暖,恰好游客不多,正是游走这座城市的好季节。

11月27日,2020集美·阿尔勒国际摄影季在厦门集美拉开帷幕,一场摄影艺术的视觉盛宴静候你来大饱眼福,既有国际经典摄影大师的原作,又关注当下最前沿的摄影趋势。

一共8个单元,26场展览,87位艺术家,组成了本年度集美·阿尔勒的强大阵容。

本文试图拆分展览原有的学术版块,从媒体角度提取展览的亮点艺术家和作品:

致敬大师

改变摄影史的罗伯特·弗兰克

罗伯特·弗兰克,被认为是改变西方摄影史发展方向的人。

1958年,弗兰克以一本由83幅摄影作品组成的摄影集《美国人》的出版,引起巨大反响,直至今日仍被认为是20世纪最有影响力的摄影集。

罗伯特·弗兰克,《巴黎》,1961年 图片由三影堂摄影艺术中心提供 致谢艺术家和收藏家靳宏伟

罗伯特·弗兰克,《新泽西》,1961年图片由三影堂摄影艺术中心提供 致谢艺术家和收藏家靳宏伟

在弗兰克之前,摄影一支保持着一种叙事逻辑,那就是纪实摄影、报道摄影,总之,摄影总是有一个主题来解释“为什么而摄影”。

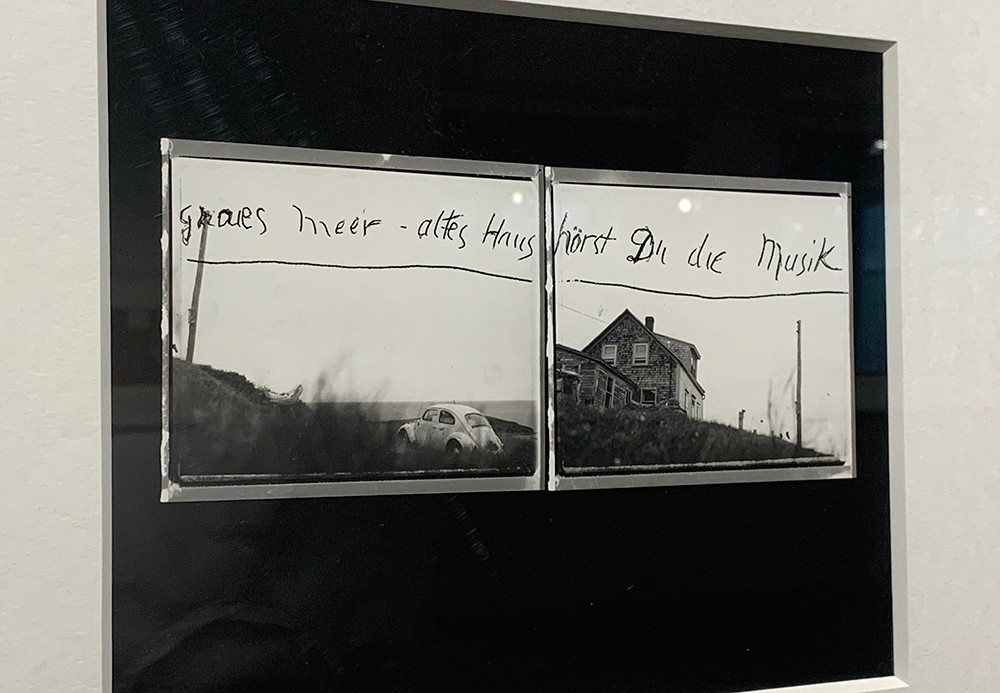

展览现场: 罗伯特·弗兰克 无题 作品由荣荣收藏 艺术头条拍摄现场图

展览现场:罗伯特·弗兰克 无题 作品由荣荣收藏 艺术头条拍摄现场图

展览现场:罗伯特·弗兰克 无题 作品由黄庆军收藏 艺术头条拍摄现场图

展览现场:罗伯特·弗兰克摄影原作 艺术头条拍摄现场图

但是弗兰克开启的是“不为什么而摄影”的时代,他照片记录的是普通人和日常,照片可以是毫无意义虚焦、可以是混乱的曝光,也可以是凌乱的构图。

从“为什么而摄影”到“不为什么而摄影”,弗兰克引领了20世纪摄影的拐点,并引此后几代人领摄影多元化的发展。

此次“共鸣:致敬罗伯特·弗兰克”展览中,展出了由希帕画廊、艺术家黄庆军、荣荣所收藏的十件弗兰克的原作照片,这在国内的展览中颇为难得。同时也展出了《美国人》等18本弗兰克的摄影集,以及与他有关的4本摄影杂志。

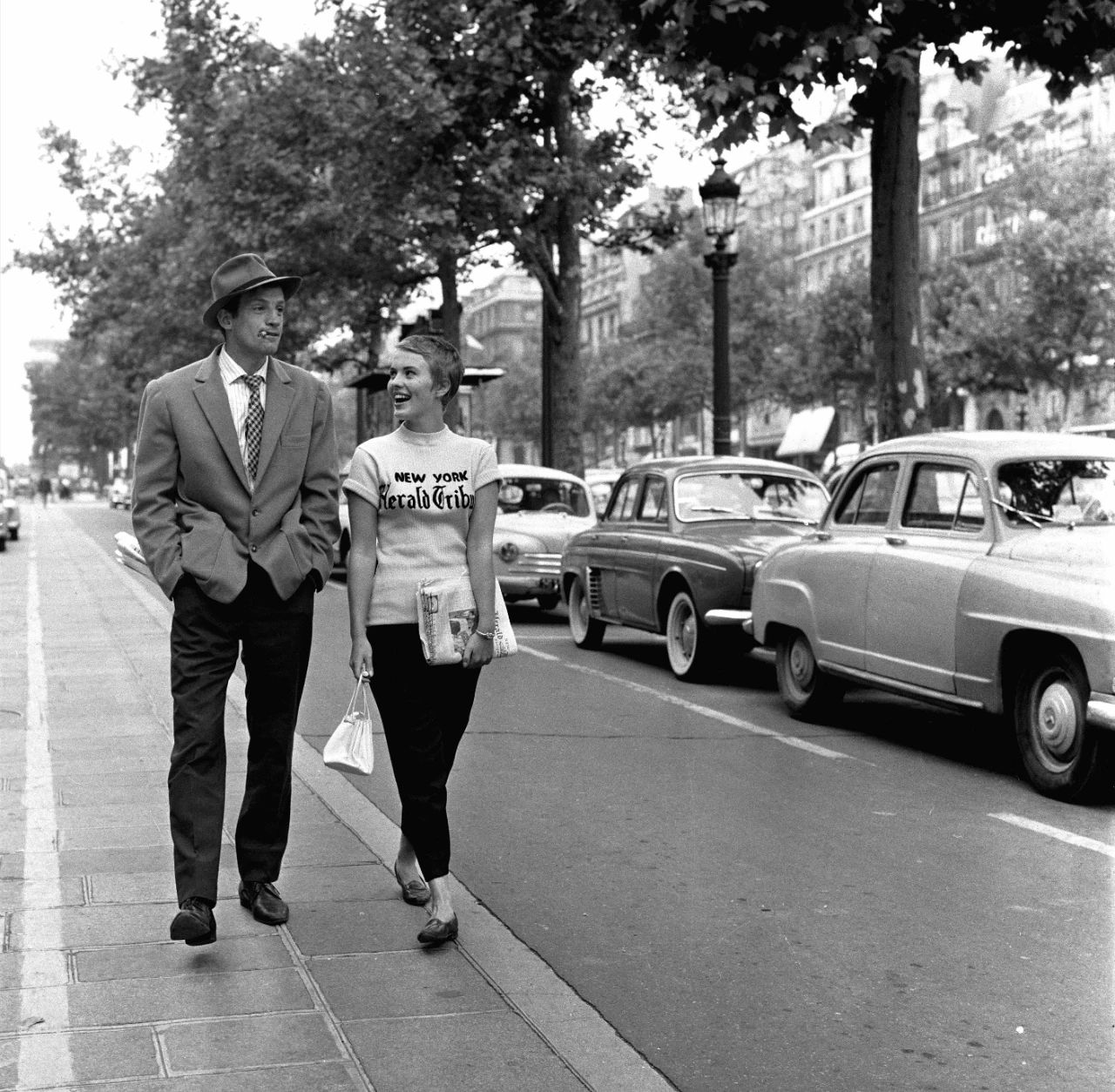

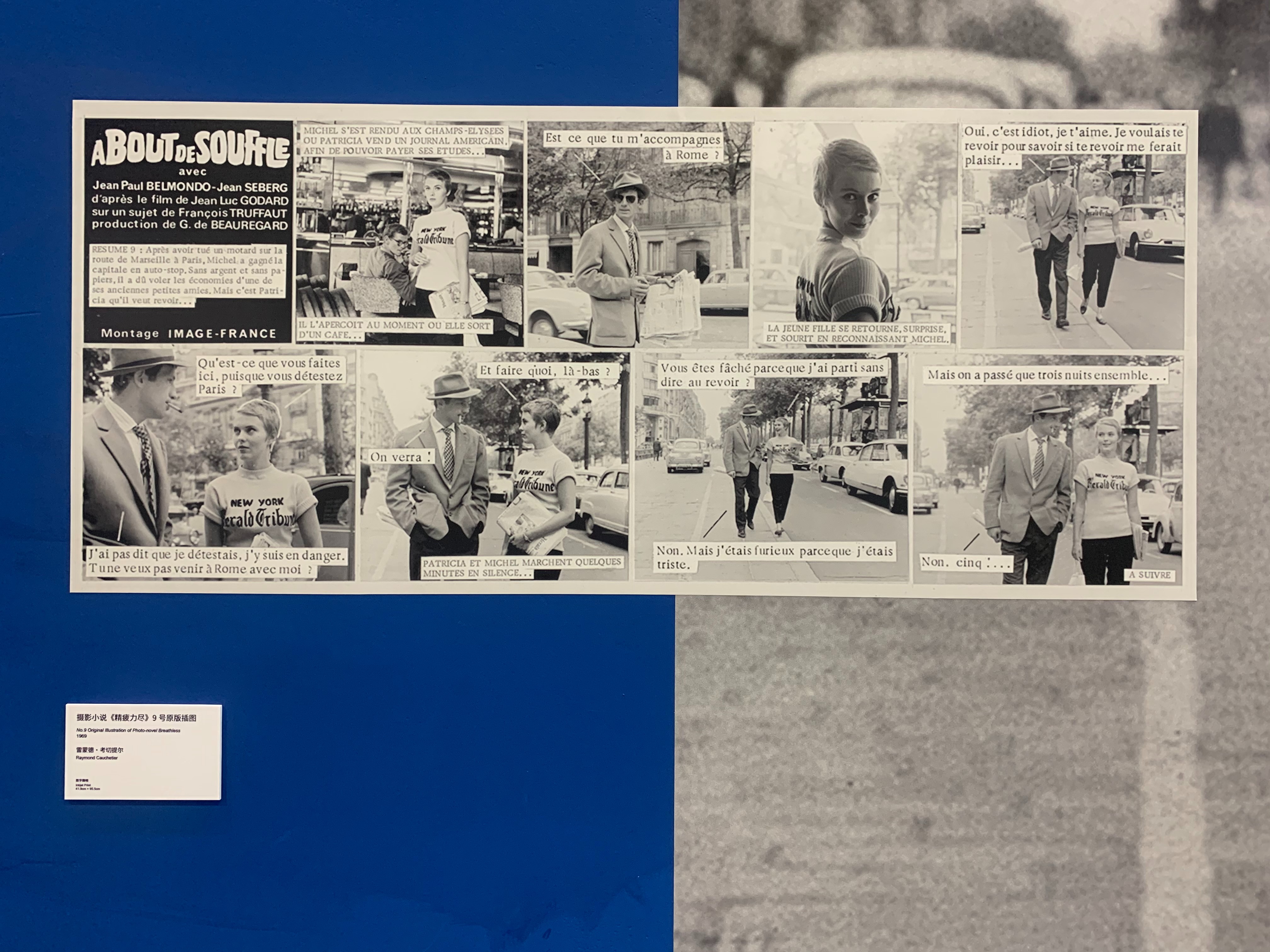

雷蒙德·考切提尔:捕捉了新浪潮的诞生

1960年3月,人们站在巴黎电影院外排队等候观看让·吕克·戈达尔的首部故事片《精疲力尽》。

展览现场:《精疲力尽》片场摄影 艺术头条拍摄现场土

电影讲述了一位法国青年在偷车之后,去往巴黎的路上,杀死了一位摩托车手,并与他的美国女友重逢的故事。这部电影让戈达尔成为新浪潮运动的领袖。

你可能不是特别了解新浪潮时期的电影,但你肯定见过新浪潮时期的经典摄影。

当时的工作照,大多为通过简易的设备,甚至改造汽车、轮椅等方式完成拍摄

如今已经成为百岁老人的摄影家雷蒙德·考切提尔,就是戈达尔的片场摄影师。他们的拍摄走出了摄影棚,走向外景,导演甚至不告诉街上的人们到底发生了什么,让摄影师记录下演员的表演和街上发生的一切。这便是新浪潮的标志。作为摄影师的考切提尔,捕捉了新浪潮的诞生。

考切提尔通过对片场摄影的重新创造,展现了新浪潮运动中对影像的大胆尝试。

《精疲力尽》,片场摄影,1959年。图片由艺术家与三影堂摄影艺术中心提供。

《精疲力尽》,片场摄影,1959年。图片由艺术家与三影堂摄影艺术中心提供。

《祖与占》,片场摄影,1961年。图片由艺术家与三影堂摄影艺术中心提供。

《再见菲律宾》,片场摄影,雅克·罗齐尔,1960年。图片由艺术家与三影堂摄影艺术中心提供。

世界各地最前沿摄影

致敬经典,然后观照当下,即使疫情席卷全球,集美·阿尔勒国际摄影季依然呈现了活跃于世界各地摄影艺术家的作品,为观众讲述当下的摄影前沿问题。

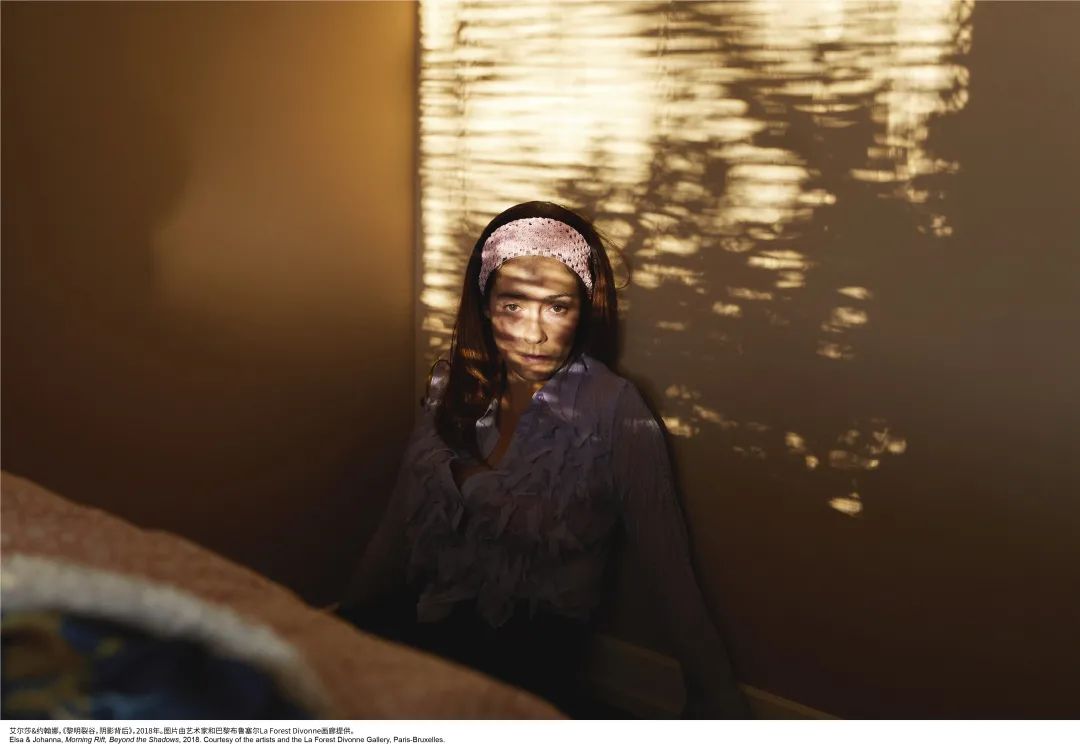

艾尔莎&约翰娜

艾尔莎&约翰娜《寻找真想》展览现场 艺术头条拍摄现场图

来自法国的两位90后艺术家艾尔莎·帕拉(Elsa Parra)约翰娜·贝纳努斯(Johanna Benainous),她们在创作中善于去揣摩和扮演陌生人,比如他们喜欢去古着店购买二手物品,然后去虚构曾经拥有这些物品主人的生活、状态和场景,并去扮演他们。

艾尔莎&约翰娜 《黎明裂谷,阴影背后》 2018年,图片由艺术家和巴黎布鲁塞尔 La Forest Divonne画廊提供

艾尔莎&约翰娜 《黎明裂谷,阴影背后》 2018年,图片由艺术家和巴黎布鲁塞尔 La Forest Divonne画廊提供

艾尔莎&约翰娜 《黎明裂谷,阴影背后》 2018年,图片由艺术家和巴黎布鲁塞尔 La Forest Divonne画廊提供

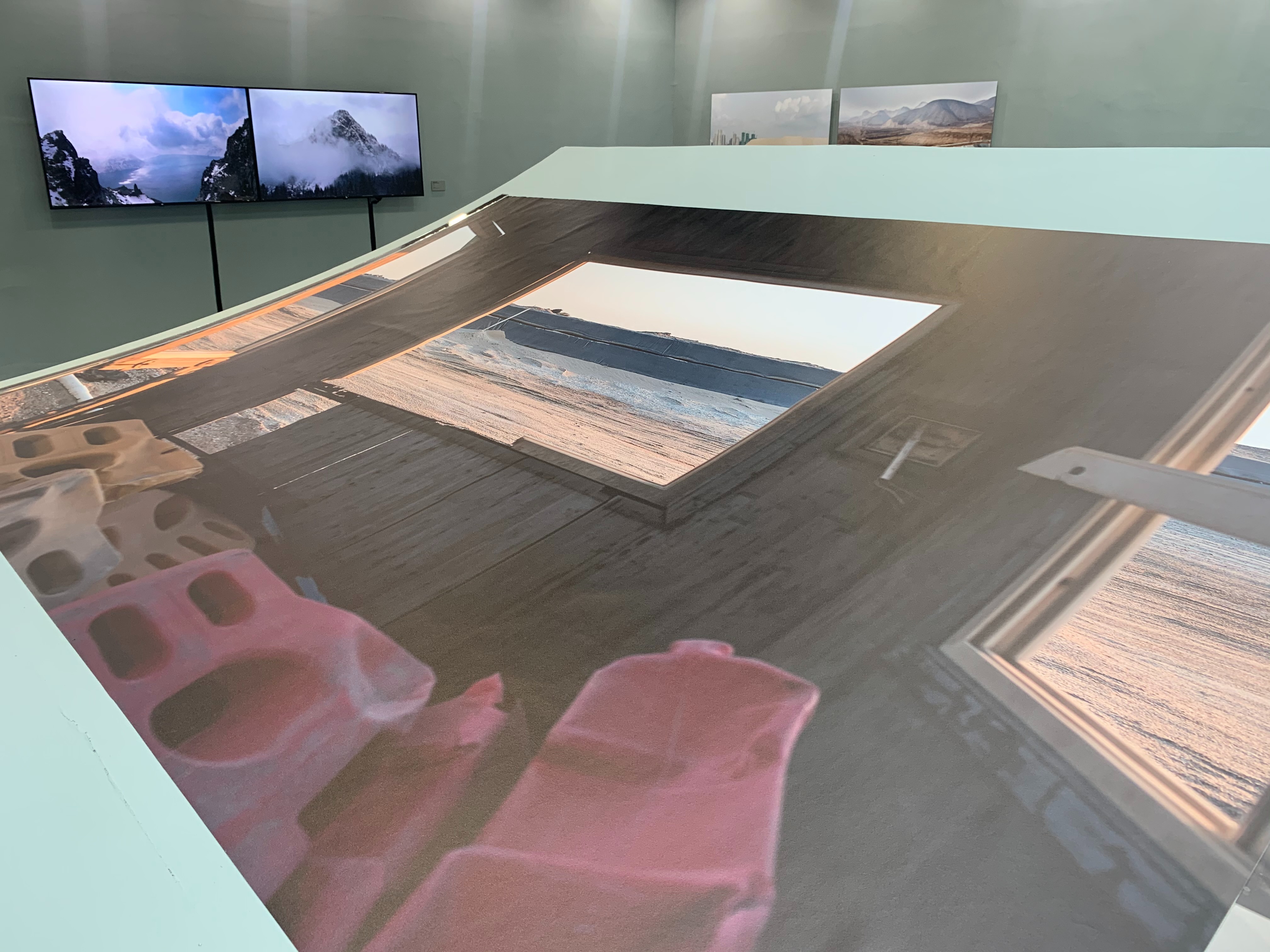

菲利普·布拉格涅:地球不是圆的

80后比利时摄影师沉醉于对于知识的探索,只不过在数据越来越无处不在的时代,他的作品带给人们关于信息保护的讨论,思考人与图像之间的关系。

展览现场 菲利普·布拉格涅《地球不是圆的》 艺术头条拍摄现场图

展览现场 菲利普·布拉格涅《地球不是圆的》 艺术头条拍摄现场图

《地球不是圆的》这个名字源自一本极具影响力的书,书中阐述了一种极端的阴谋论,声称地球是平面而非球形。艺术家通过图像的挪用等手段,制造一些“证据”,来“支持”这一说法,甚至让人们真的怀疑地球不是圆的这一立场。

菲利普·布拉格涅《太阳分割地平线》2017年 图片由艺术家和Ravestijn画廊提供

菲利普·布拉格涅《星迹北纬20度》2018年 图片由艺术家和Ravestijn画廊提供

弗郎索瓦·泽维尔·格布雷

格布雷是一位法国摄影师,生活在法国和科特迪瓦。科特迪瓦共和国是西非的一个国家,是撒哈拉非洲地区发展最快的国家。

弗郎索瓦·泽维尔·格布雷展览现场 艺术头条拍摄现场图

弗郎索瓦·泽维尔·格布雷展览现场 艺术头条拍摄现场图

格布雷善于从通过周围环境的拍摄来映射历史,比如他用镜头记录了一次总统竞选后的城市与社会动乱,拍摄未完工的总统官邸,也拍摄当地的建筑工地,用图像记录着社会变迁。

以上是来自阿尔勒三位青年摄影师的作品,他们关注社会变迁,关注历史和过去,世界和未来。

日本的艺术写真

川内伦子、志贺理江子、山城知佳子、片山真理,她们都是当今日本最具代表性的艺术家,他们都以镜头完成创作,也都有各自独特的创作风格和体系。

川内伦子

70年代初出生的艺术家川内伦子近年来喜欢通过“光”来赋予拍摄对象不一样的美好。

川内伦子《光晕》系列 展览现场 艺术头条拍摄现场图

川内伦子,选自《光晕》系列,2016年 图片由艺术家与三影堂摄影艺术中心提供

川内伦子,选自《光晕》系列,2016年 图片由艺术家与三影堂摄影艺术中心提供

比如她到中国河北去拍摄夜晚的“打铁花”,她也拍摄群鸟在黑暗中飞过,也拍摄黑暗中的尘埃,而这些对象都通过光的反射呈现在镜头中,显得比他们原来的模样更加美好且灿烂。

志贺理江子

2011年,日本大地震之时,志贺理江子住在北釜,她经历生死与村民们住在避难所。

志贺理江子展览现场 艺术头条拍摄现场图

是她经历这一切之后与当地村民共同拍摄而成的作品,更像是一出宏大的戏剧。人们生活在广袤美丽的土地上,发生着各种故事,故事中也充满着紧张气息和不安的氛围。

志贺理江子,选自《螺旋海岸》系列 图片由艺术家与三影堂摄影艺术中心提供

志贺理江子,选自《螺旋海岸》系列 图片由艺术家与三影堂摄影艺术中心提供

志贺理江子,选自《螺旋海岸》系列 图片由艺术家与三影堂摄影艺术中心提供

“2008年我搬到北釜居住并成为当地的摄影师。这个小村庄位于日本东北部,临近太平洋的地区,有一百多家住户。这里的历史、生活和人们……这些东西本身,对于在日本土生土长的我而言是一个闻所未闻的世界,一切都是那么新鲜,让人惊喜。我在北釜村听了许多村民口头讲述的历史。他们给我讲述了各种各样的事情。这与我自身内部的复杂社会性和世界观交融在一起,构成了作品的主题。”——志贺理江子自述

山城知佳子

来自冲绳的艺术家山城知佳子,她的作品也往往和冲绳有关,

《土之人》是一部26分钟的影像作品,全片声音大多是混杂不清的日语与韩语片段,满身是泥的“土之人”从混沌中醒来,从空中坠落的鸟粪中拾到由诗句变成的种子,聆听诗句让他们与生活在另外一片土地上的人们的时空互相交错。

山城知佳子,《土之人》,视频截图,2017年,单频道高清视频装置,26分钟,与2016年爱知三年展合作。 图片由千叶由美子协会提供

山城知佳子,《土之人》,视频截图,2017年,单频道高清视频装置,26分钟,与2016年爱知三年展合作。 图片由千叶由美子协会提供

片山真理

片山真理出生于1987年,于先天性四肢疾患,9岁时她便双腿截肢。此后,她用手工缝制的作品与施以装饰的假肢创作自拍像。

片山真理展览现场,这个系列是她较早时期的创作 艺术头条拍摄现场图

一直以来,她的作品都与自己的身体有关,早期的作品多以暗光线为主,呈现出紧张、悲伤的氛围。后来,片山真理怀孕当了妈妈,她的作品开始明媚、温柔起来,镜头重的情绪明显的感受到她开始坦然面对自己的身体。

片山真理,选自《on the way home》系列,2016年 图片由艺术家提供

片山真理,选自《on the way home》系列,2016年 图片由艺术家提供

片山真理,选自《on the way home》系列,2016年 图片由艺术家提供

百年前与今天的中国摄影

展览对于中国摄影的呈现,选取的是多个个案,例如中国移居马拉西亚的艺术家刘抗在1928年拍摄下的福建留影,以及受到弗兰克摄影影响的13位中国摄影师的作品,还包括多个在当下以摄影语言不断在实践的多个青年艺术家的作品。

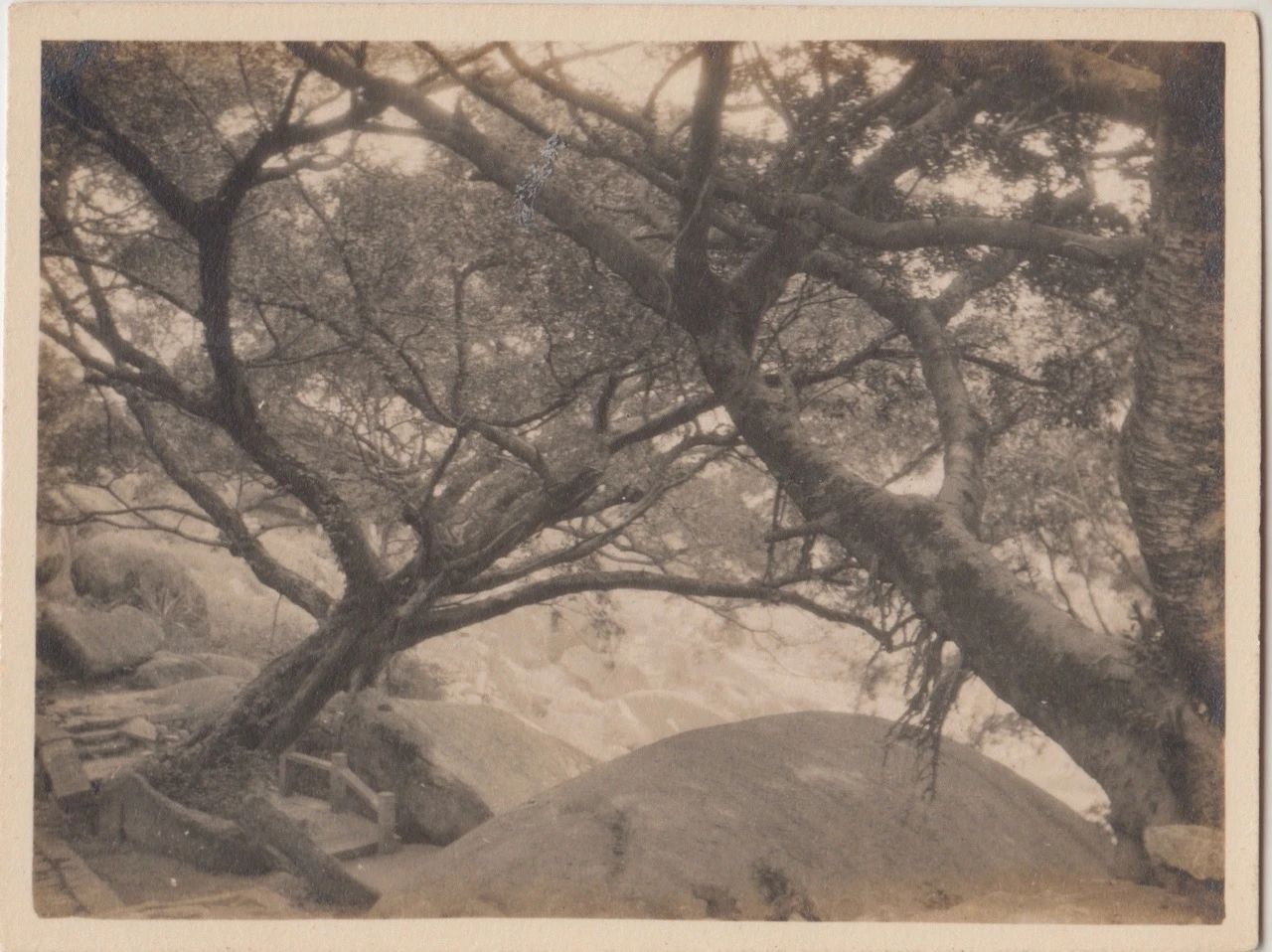

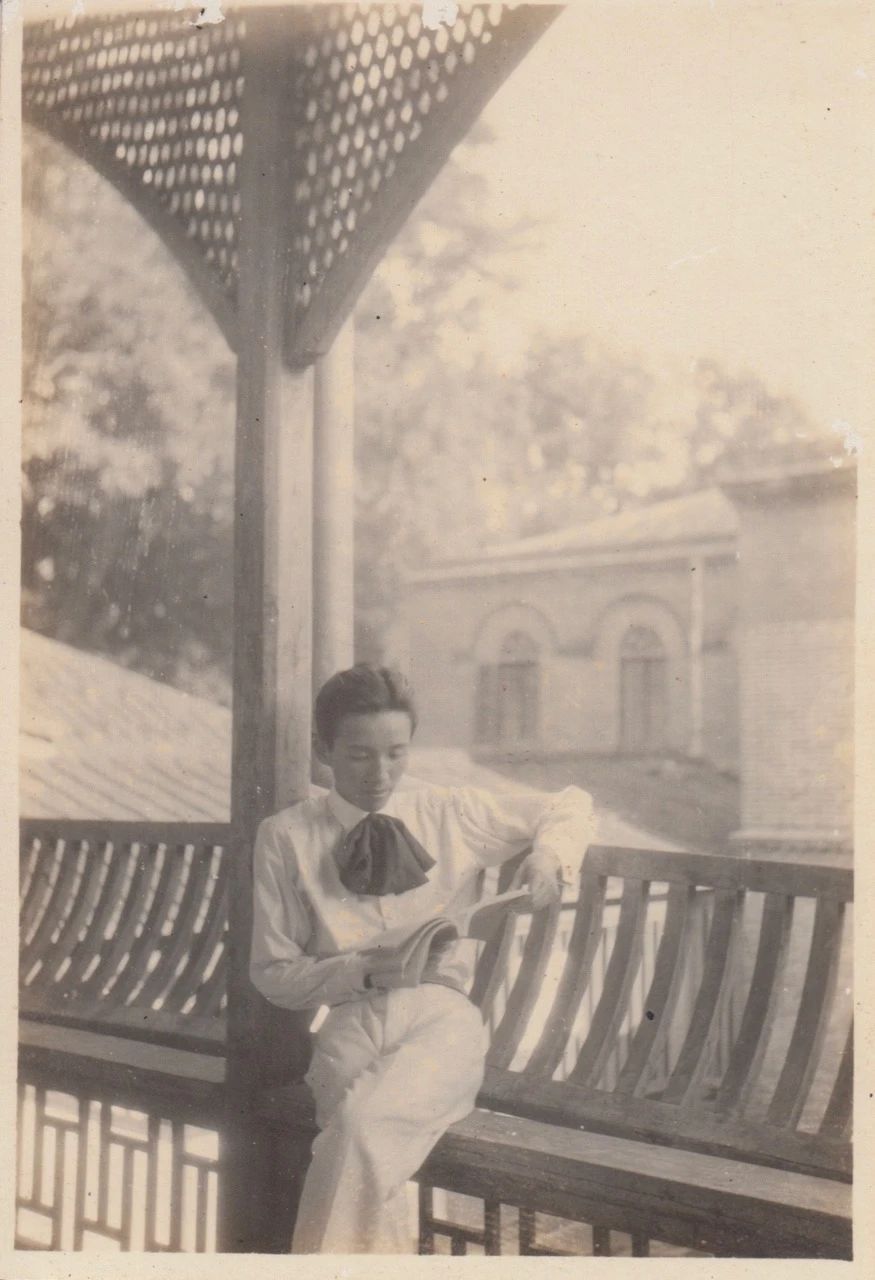

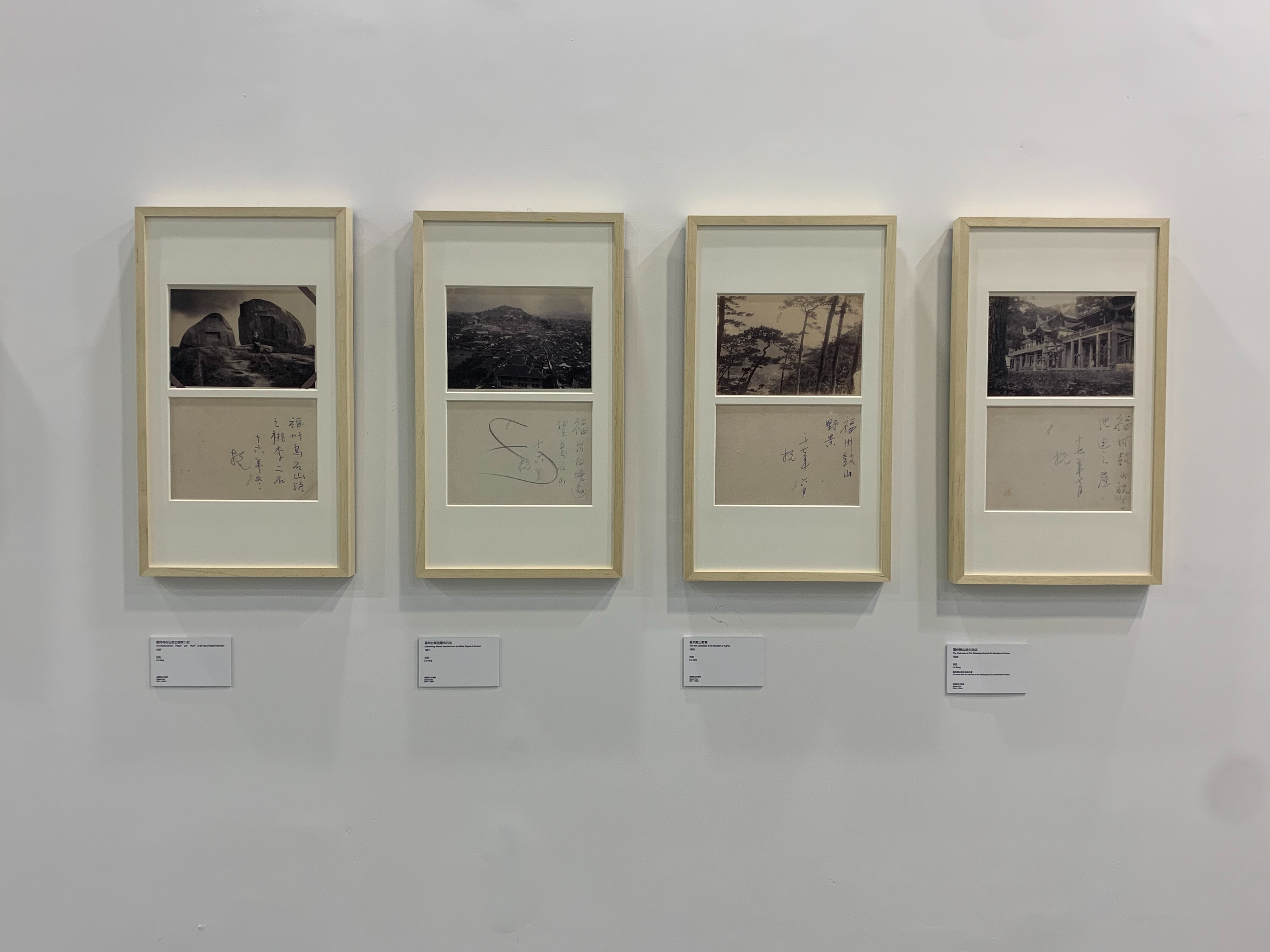

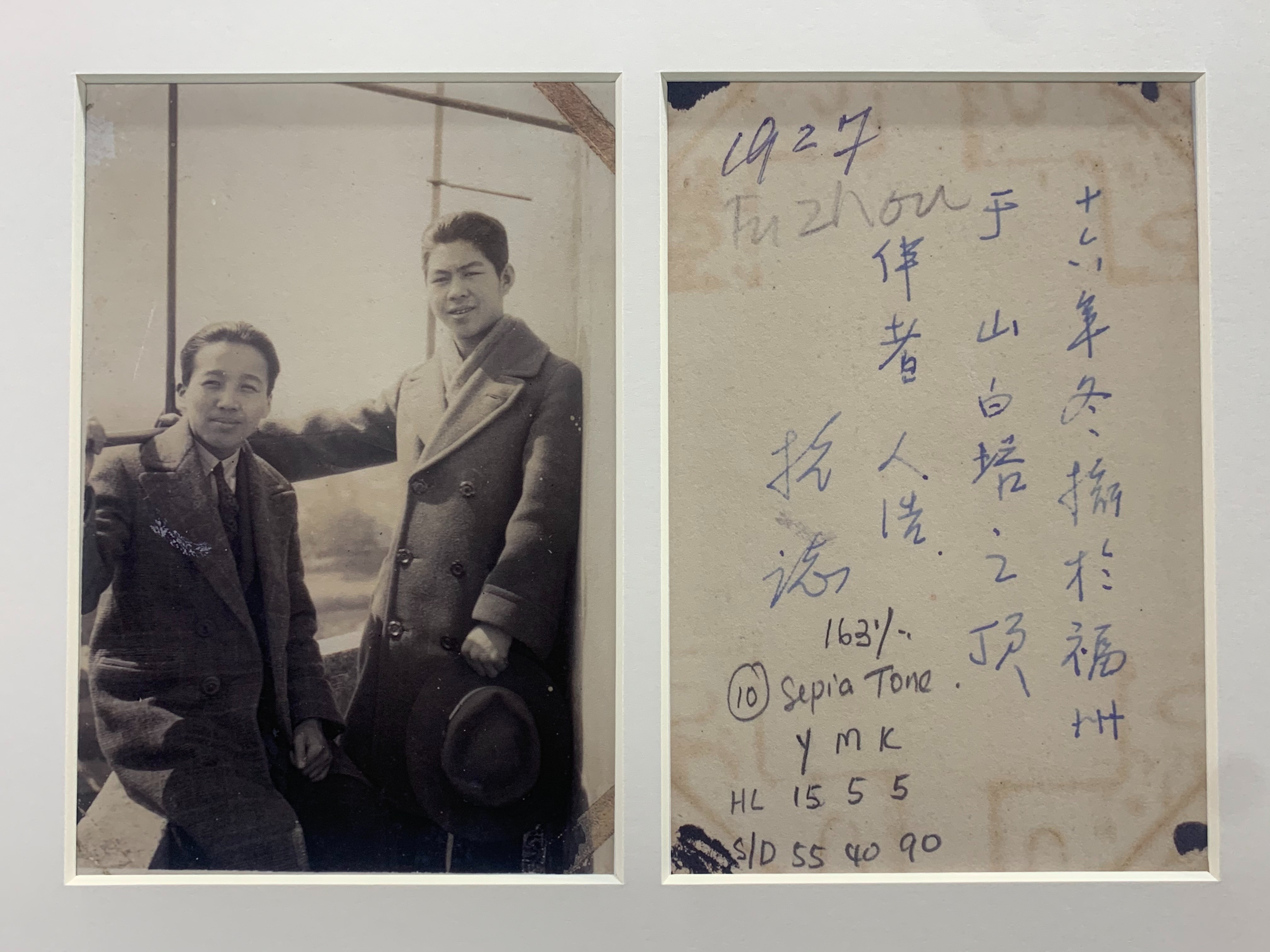

刘抗:1928年前后的福建影像

刘抗,艺术家,师从于海派艺术家刘海粟,早年移居马来西亚。

刘抗一生除了绘画之外,另外一个重要的爱好便是摄影,他辗转多地,相机从未离手,留下了大量的珍贵影像。福建对于刘抗而言,不仅是南洋华人血缘和精神连接的故乡,同时也是他流连风光和缔结良缘的福地。

展览现场:刘抗1928年的福建摄影作品 艺术头条拍摄现场图

他曾经用县级记录下福建的诸多记忆,90年后,这些照片首次通过回家之旅公开展示。照片的主人虽已离去,但照片中记录1928年前后的福建记忆却因一次次的翻看和展示而被激活,被唤醒。尽管刘抗的大半生定居新加坡,但对家乡的眷恋缠绕着他的一生。这次展览也是向这位福建籍艺术家的致敬。

刘抗,《福州旭日艺术会部分会员合影》,1928年 图片由新加坡刘抗家庭与三影堂摄影艺术中心提供

刘抗,《厦门虎溪岩附近之景》,1917年 图片由新加坡刘抗家庭与三影堂摄影艺术中心提供

刘抗,《陈人浩在福州鼓山涌泉寺明月楼的留影》,1917年 图片由新加坡刘抗家庭与三影堂摄影艺术中心提供

13位中国摄影师致敬罗伯特·弗兰克

在“共鸣:致敬罗伯特·弗兰克”中,策展人今木除了展出弗兰克的十件原作照片、18本画册之外,还邀请了国内13位摄影师参展,他们分别是陈荣辉、韩磊、黄庆军、卢恒、骆丹、莫毅、鸟头小组、王轶庶、魏来、姚瑶、曾翰、周强、朱浩,这13位中国摄影人或是与弗兰克曾经有着直接的接触,或是受到他的影响,他们也都是一直以来活跃在中国的摄影艺术家。

“共鸣:致敬罗伯特·弗兰克”展览现场 艺术头条拍摄现场图

这13位艺术家正是在弗兰克为摄影史带来拐点之后,在中国探索摄影多元化的个体案例,他们看向西方,同时也在中国本土探索着新的摄方向,并形成各自的摄影语言体系。

陈荣辉,如意镜,龙井,选自《空城计》,2017年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

韩磊,河北邯郸,2012年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

黄庆军,草原,选自《家当》,内蒙古,2017年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

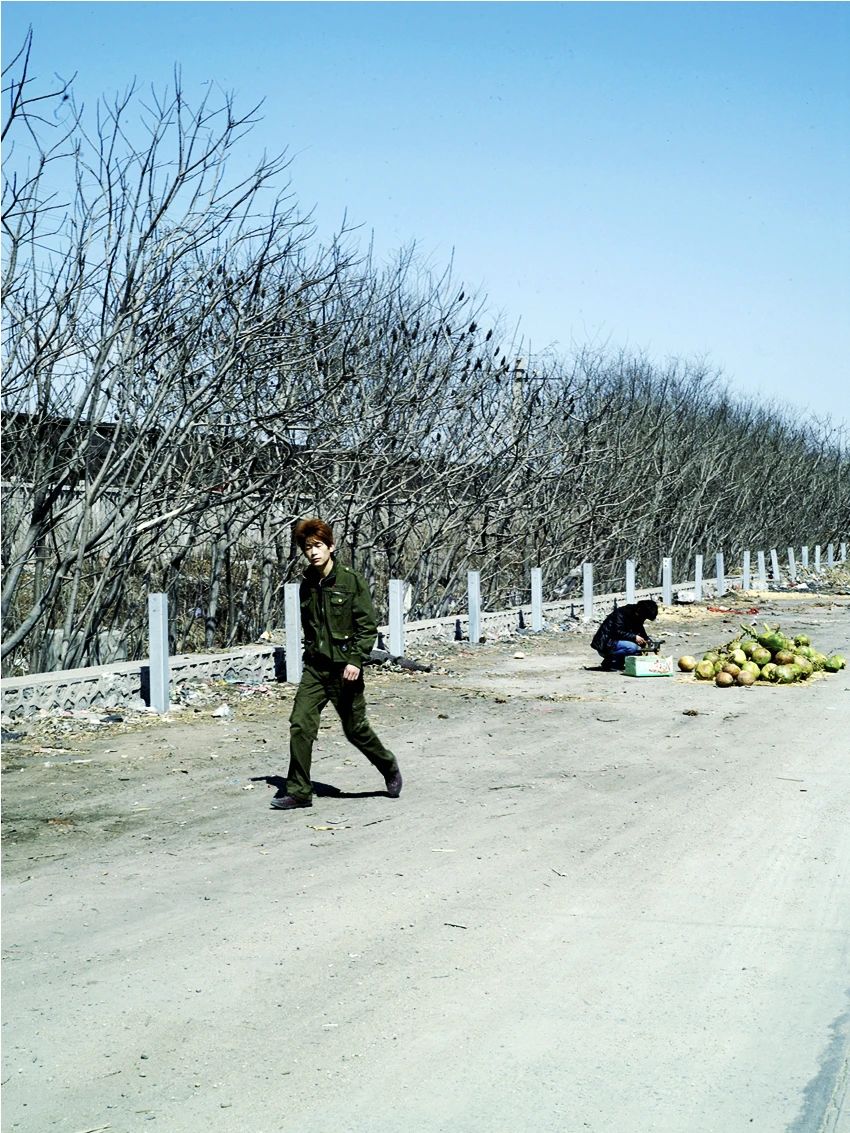

卢恒,尚志,2007年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

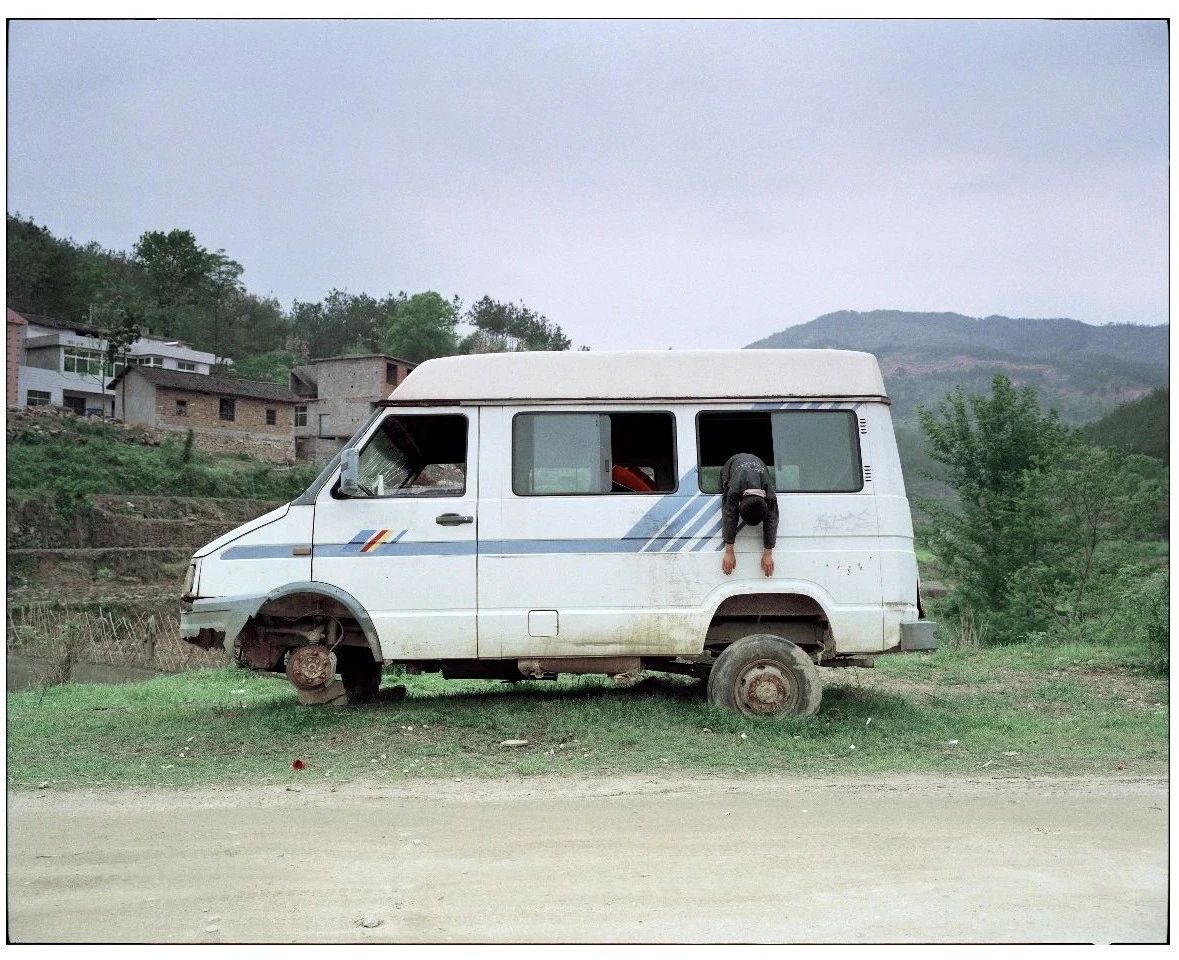

骆丹,318国道2006.4.22,湖北罗田,2006年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

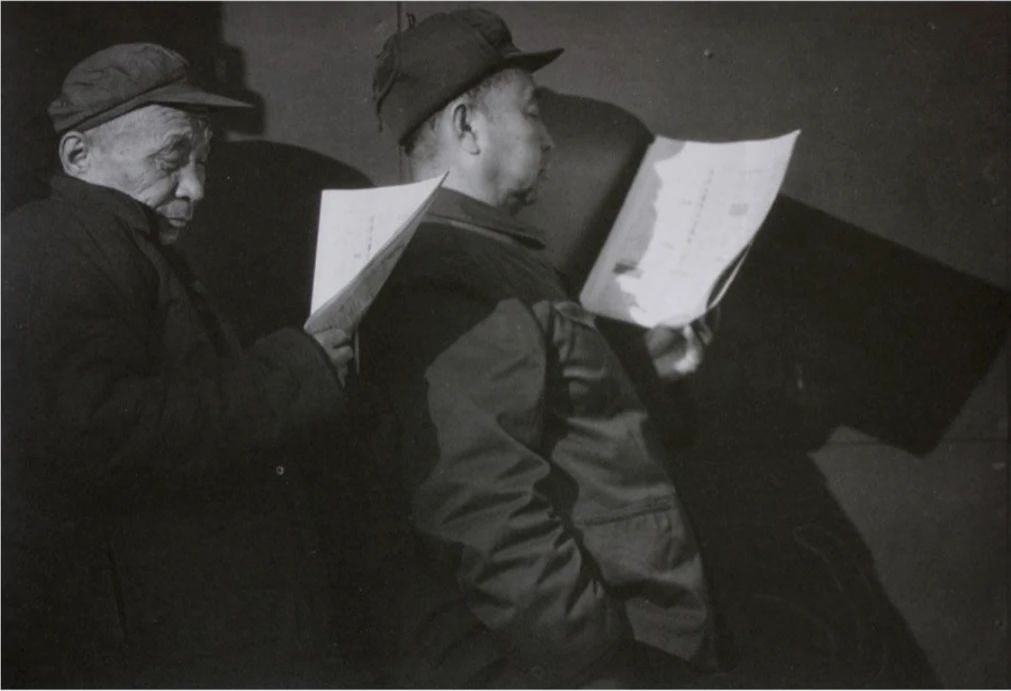

莫毅,风景No.7,选自《冬日里的阳光和两个读报人》,天津,1987年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

鸟头小组,一天世界,视频,2020年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

王轶庶,树下的人,2014年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

魏来,天池,2008年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

姚瑶,窗,2016年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

曾瀚, Ludlow, California 加利福尼亚州,路德鲁镇,2008年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

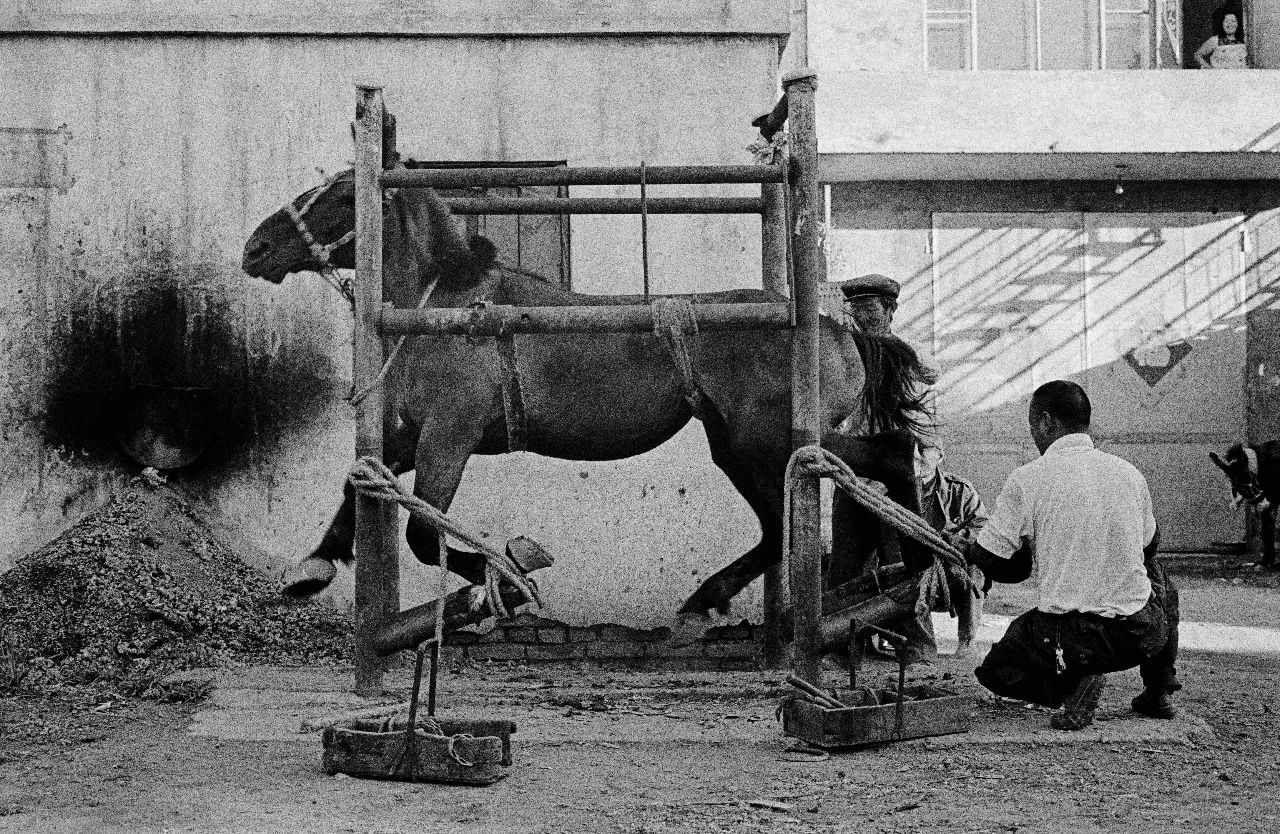

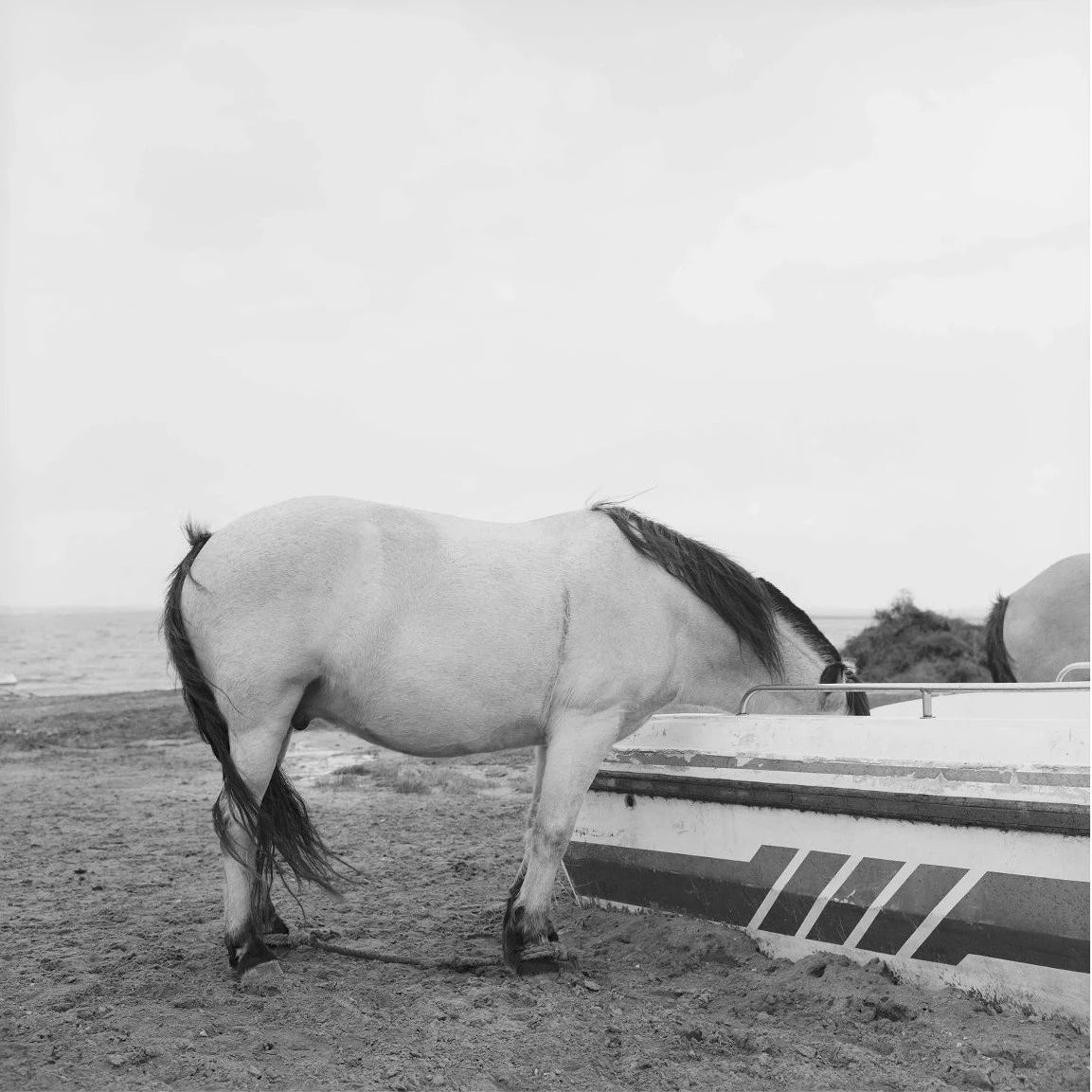

周强,马,2019年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

朱浩,相对湿度,2019-2020年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

10位“发现奖”提名者,你更看好谁?

每年集美·阿尔勒国际摄影艺术季的8大单元中,受关注度最高的莫过于“集美·阿尔勒发现奖”,每年由5位策展人提名10位华人摄影师,他们在展览现场分别拥有一个独立的空间,以小型个展的方式进行呈现作品。

蒲英玮孙瑞祥展览现场 艺术头条拍摄现场图

马海蛟展览现场 艺术头条拍摄现场图

华伟成 展览现场 艺术头条拍摄现场图

徐晓晓展览现场 艺术头条拍摄现场图

蒋鹏奕展览现场 艺术头条拍摄现场图

沈绮颖展览现场 艺术头条拍摄现场图

马良展览现场 艺术头条拍摄现场图

李舜展览现场 艺术头条拍摄现场图

周裕隆展览现场 艺术头条拍摄现场图

孙瑞祥展览现场 艺术头条拍摄现场图

“发现奖”大奖的得主放在摄影季活动最后一晚压轴公布,大奖获得者将获得10万元人民币奖金。

2020年被提名策展人包括为刘潇、鲁小本(Ruben Lundgren)、沈奇岚、于渺、郑梓煜。

他们提名的10位艺术家包括:(按姓氏拼音排序)华伟成、蒋鹏奕、李舜、马海蛟、马良、蒲英玮、沈绮颖、孙瑞祥、徐晓晓、周裕隆。

另外,展览“藏家故事”单元此次展出了光社影像中心创办人王珺先生收藏的24位海内外艺术家的摄影作品,在过去若干年来,他持续以身体为关键词,切入世界当代摄影创作的脉络,已经就此主题形成了规模可观的收藏。

蒋志《情书之七》 2014年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

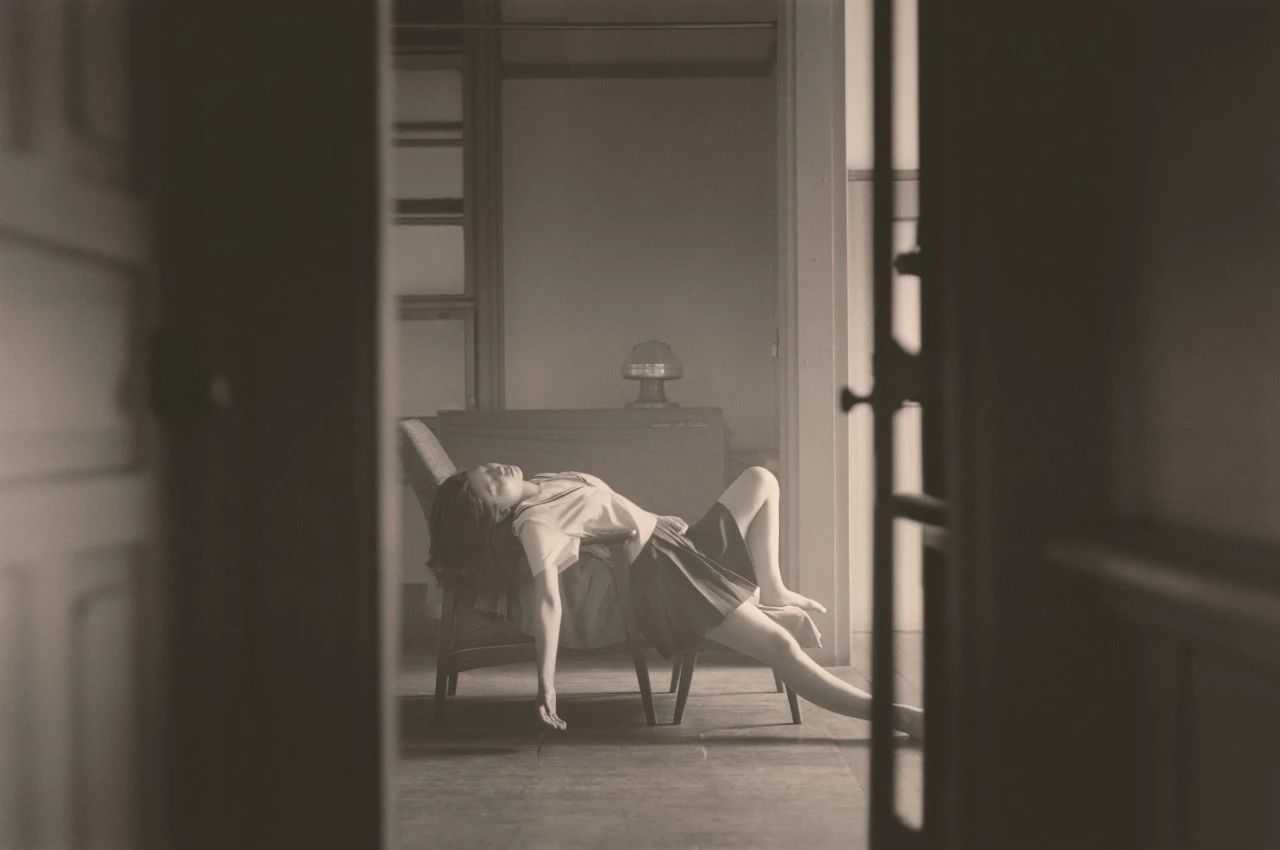

原久路 《室内》习作 2009年 图片由三影堂摄影艺术中心提供

致敬故乡的年轻摄影师:一位中国青年摄影家与一位立陶宛青年摄影家镜头下的故乡

一位来自立陶宛的青年摄影师塔达斯·卡兹,关注到了故乡乡村迅速消失的现象。

近些年来,立陶宛的乡村以惊人的速度消失,人们离开农村,到城市里寻找更舒适便捷的生活。塔达斯·卡兹移居英国五年之后,不断回到立陶宛的故乡,他回到童年时期的乡下,感受到正在消失的记忆中的场景。

塔达斯·卡兹展览现场 艺术头条拍摄现场图

塔达斯·卡兹展览现场 艺术头条拍摄现场图

于时2012年开始,他开始筹备一项长期的拍摄计划,5年时间里,他骑行了7000都公里,从立陶宛东部到北部,记录下了那些乡村的瞬间,由美好的画面,例如树荫下卧着的羊群,有老人在家里的温馨场景,当然也有空荡的木屋和被遗弃的房子。

塔达斯·卡兹以明亮、温情的镜头记录了他观看到的场景,让我们感受到现代社会的发展中,农村的收缩趋势在全世界都是无法阻挡的,我们如何告别传统和乡村?

塔达斯·卡兹,选自《可预见的告别》系列,2014年-2018年 图片由艺术家提供

塔达斯·卡兹,选自《可预见的告别》系列,2014年-2018年 图片由艺术家提供

塔达斯·卡兹,选自《可预见的告别》系列,2014年-2018年 图片由艺术家提供

塔达斯·卡兹,选自《可预见的告别》系列,2014年-2018年 图片由艺术家提供

在中国,同样有一位青年人秦昊,也以摄影的方式回望故乡。

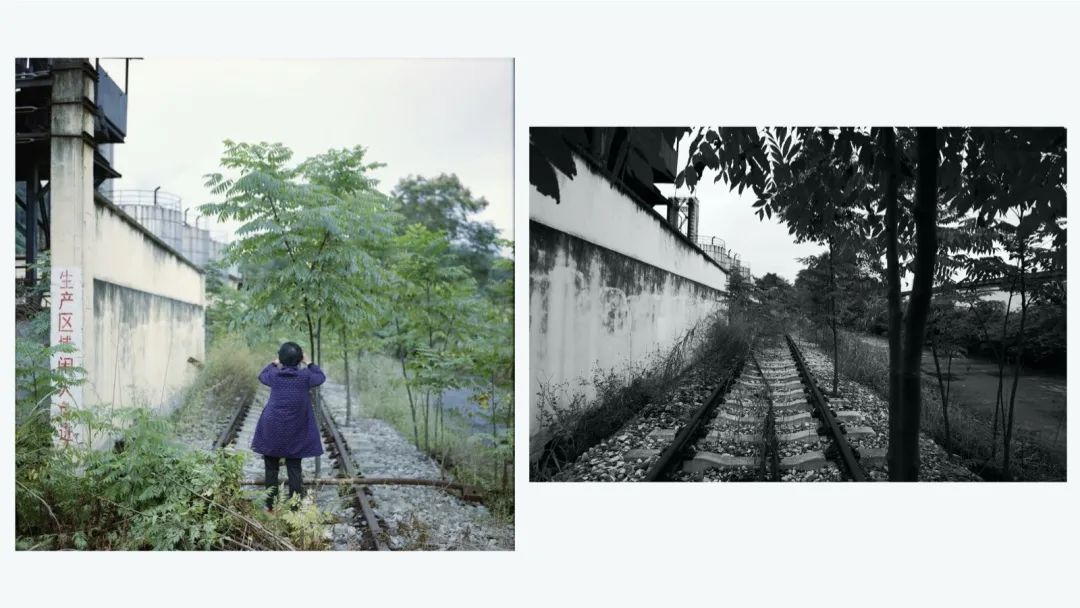

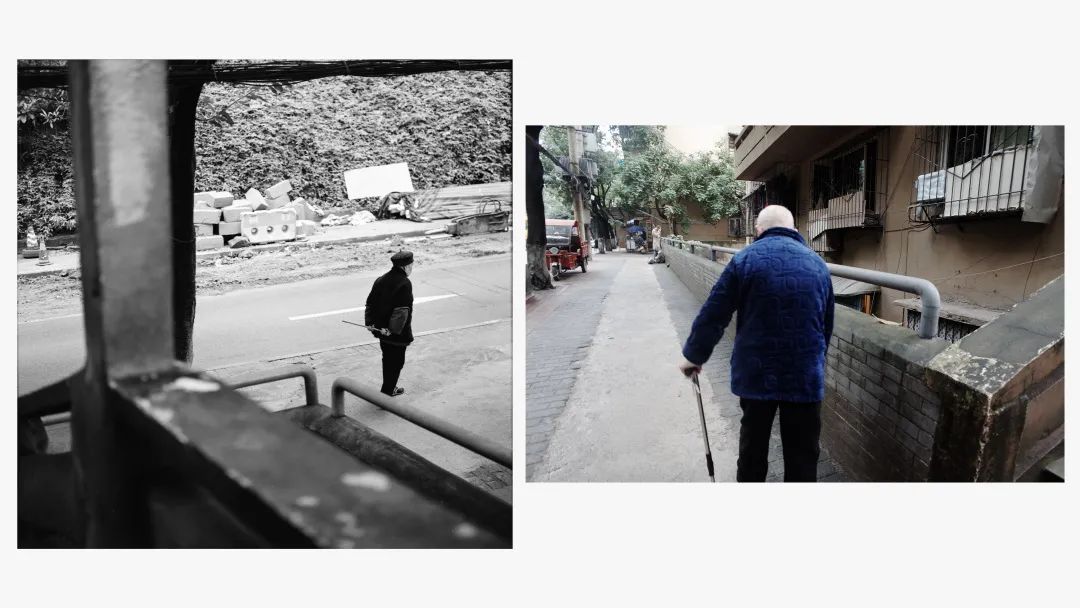

秦昊是一位音乐人、摄影师,他很早就离开了家乡重庆。2017年,秦昊邀请奶奶回到重庆,与自己一起拍摄重庆题材的摄影。秦昊说,自己是一个从小就努力逃离家乡,而他的奶奶却几十年以建筑工人的角色参与了重庆这座城市的建设。

秦昊展览现场 艺术头条拍摄现场图

这一次拍摄,秦昊与奶奶一起回到重庆,奶奶学会了使用数码相机,秦昊用胶片相机,祖孙俩一起拍摄了他们视角中的重庆。两年后,后来他与奶奶离开北京,回到重庆居住。

秦昊&姚女士,选自《常客》系列,2017年 图片由艺术家提供

秦昊&姚女士,选自《常客》系列,2017年 图片由艺术家提供

秦昊&姚女士,选自《常客》系列,2017年 图片由艺术家提供

秦昊&姚女士,选自《常客》系列,2017年 图片由艺术家提供

直击疫情的摄影艺术

在这个特殊年份里,疫情毫无疑问影响着艺术群体和艺术创作,在集美·阿尔勒“无界摄影”的版块中,也邀请到了两位与疫情直接相关的艺术家,一位是雕塑家陈文令,一位是摄影师李舸。

陈文令《每日一顶》 2020年 艺术头条现场拍摄

疫情期间,陈文令滞留在福建老家,几个月在老家,四十年前孩童时的往事不断浮现于他的眼前,于是他创作了《每日一顶》。

“我家门口有一条小溪,自古以来小溪里就有一行很诗意的石跳钉可供村里人往来。在我孩童时代,春夏两季常有不大的洪水淹没了石跳钉。为了方便到对岸山坡和人家游玩或学习,我和邻里孩童自创——竖泳。也就是,把自己衣服脱光,两手扶着衣服和简单行囊顶在头上,人在水里两腿奋力竖登便能游戏过溪,上岸后抖一抖身上的水滴穿衣继续前行。《每日一顶》与我儿时的这个生命体验有着千丝万缕的关系。其实我的人生史就是我的艺术史。”陈文令说。

陈文令《每日一顶》 2020年 艺术头条现场拍摄

陈文令《每日一顶》 2020年 艺术头条现场拍摄

如果说陈文令的《每日一顶》是疫情影响下的个体艺术家的创作,那李舸的作品则直击疫情一线。

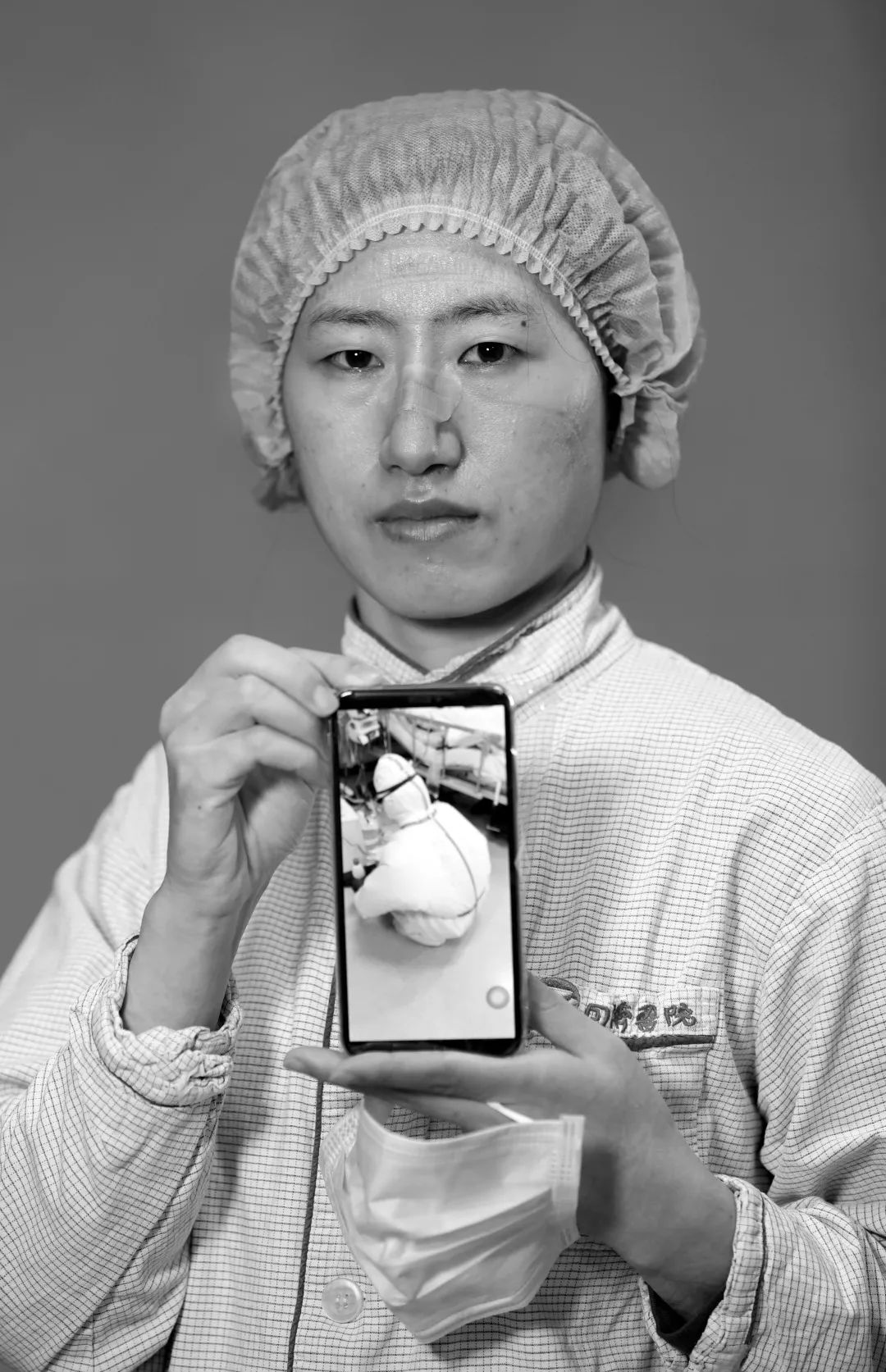

2020年2月20日,在武汉的新冠疫情无从预测何时会被控制住的情况下,李舸率4人(刘宇、柴选、曹旭、陈黎明)奔赴武汉,展开了“疯狂”的拍摄。

历时66天,他们组织了近200位摄影师义务参与《为天使造像》的摄影项目中,转战武汉各新冠肺炎定点医院,为4.2万多名全国各地的援鄂医疗队员每人拍摄肖像照片,并尽可能多地记录他们的工作和生活。最终形成《见证》这部在未来说起武汉抗疫时绝对不可或缺的纪实摄影作品。

大尺幅的肖像摄影,密集的呈现方式,配音则是被拍摄医护人员当时对疫情后的期待,营造了震撼的展览现场,让每一位观众步入展厅之后立即回想到疫情最为严重的疫情现场,那时的她们刚刚脱下防护服,脸上满是口罩的泪痕,面带倦容,她们还处在疫情最为严重的时期,她们期待疫情尽快过去,期待和家人团聚,期待好好睡一觉……

图像、声音与现场的氛围,直击每个人的内心。

李舸,选自《见证》系列,2020年 图片由艺术家提供

李舸,选自《见证》系列,2020年 图片由艺术家提供

李舸,选自《见证》系列,2020年 图片由艺术家提供

李舸,选自《见证》系列,2020年 图片由艺术家提供

20多场展览,从半个世纪前的新浪潮,弗兰克镜头下的《美国人》,到当下中国、日本与西方的摄影前沿,笔者最大的感慨就是摄影、图像无需文字的解读,摄影自己会说话。

关键字: 内容标签:集美·阿尔勒,,图片,头条,展览,现场集美·阿尔勒 图片 头条 展览 现场

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文