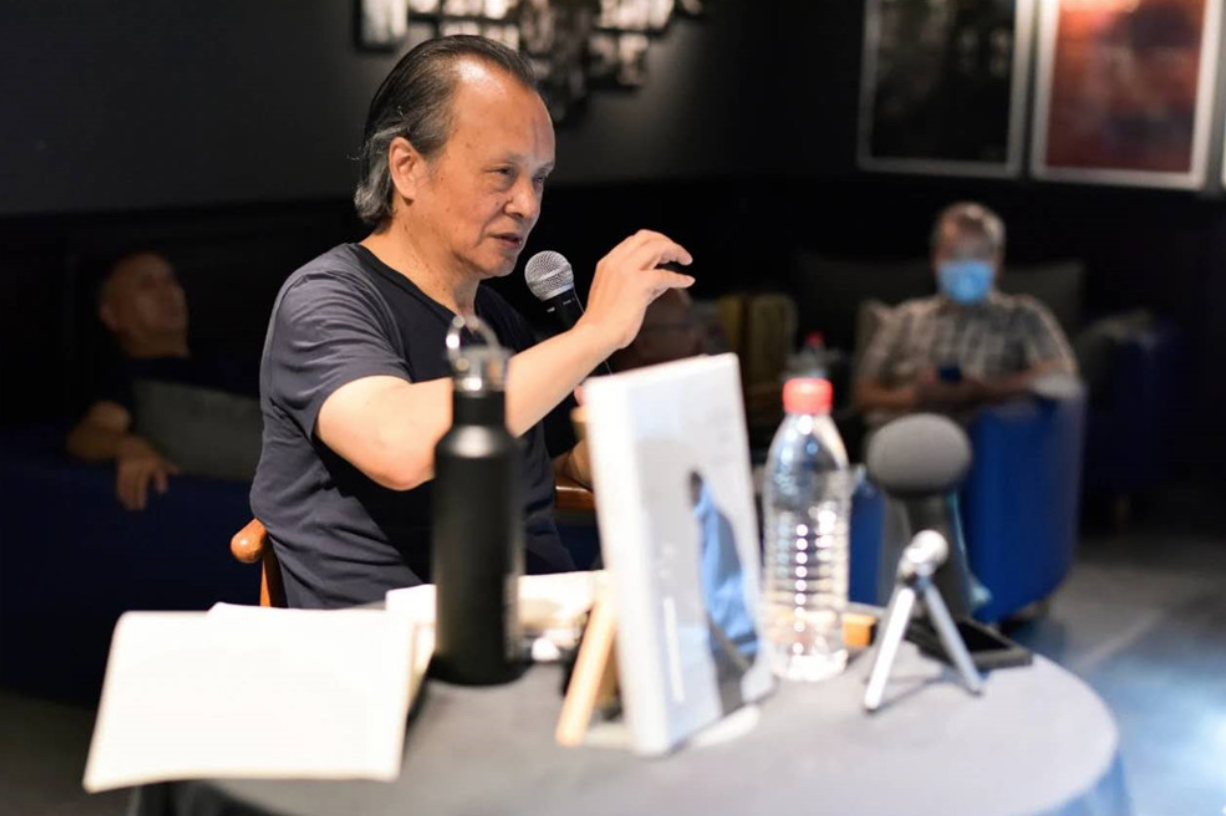

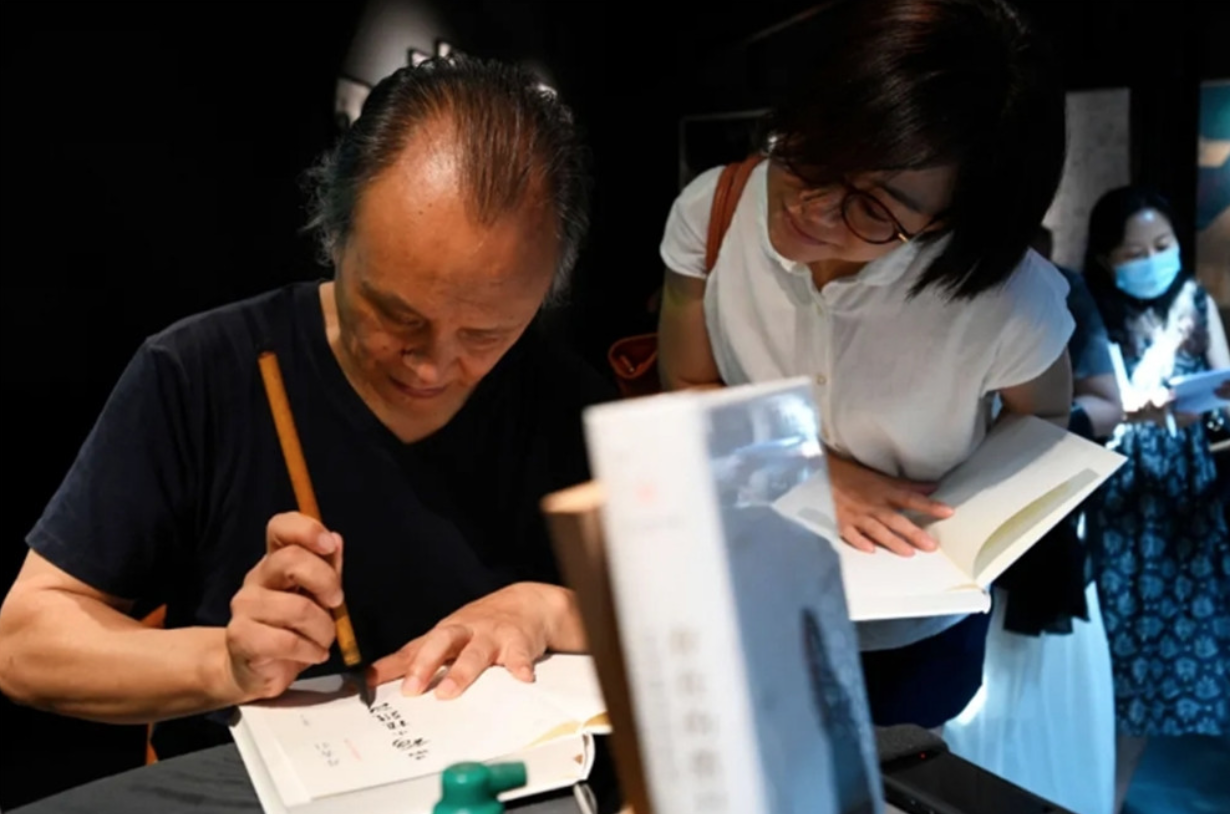

讲座现场

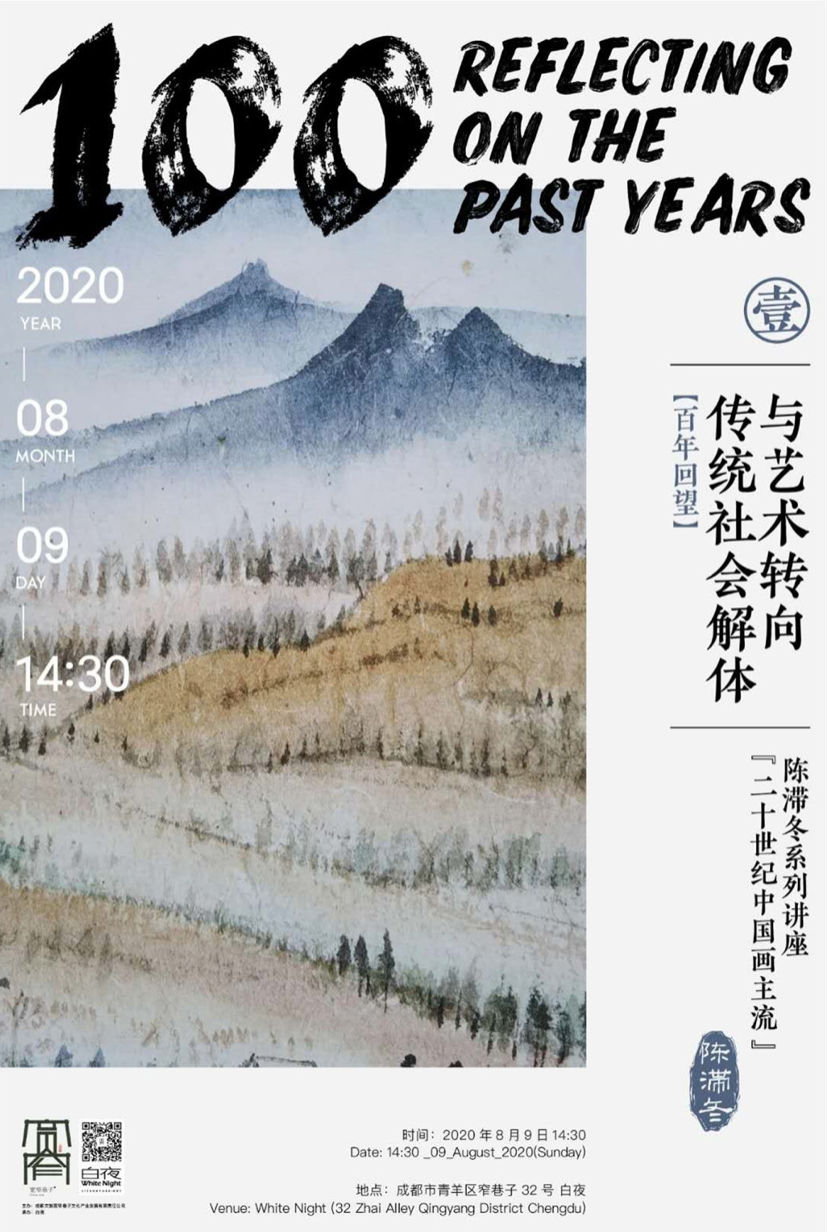

2020年8月至9月期间,百年回望——中国审美的突围与重塑之“二十世纪中国画主流”陈滞冬系列讲座将分三场(8月9日、8月23日、9月6日下午2点半)在成都市青羊区窄巷子32号白夜举办。

讲座将涵盖7个方面的内容,从传统社会解体中的艺术转型,到面向传统和世界的艺术分化,再到流派的消失与融合。立足于1840年以后的一个多世纪,与观众一同探讨中华传统文化的现代转型及中国审美的突围与重塑。相较于之前在山西太原景峰美术馆(2009)、成都画院(2012)、北京画院(2020.1)的讲座,这一次陈滞冬先生会拿出更多的时间与大家探讨和分析审美的文化自省以及对于前辈画家们的思考。

陈滞冬先生

陈滞冬先生自幼学习书画,先后师从著名画家陈子庄先生(关门弟子)、晏济元先生学习中国水墨画以及工笔重彩画。作为一名学者型的艺术家,他不仅对中国的绘画和书法有长期的实践和丰富的体验,而且对中国的传统文化也有较深的造诣和系统的研究,集诗、书、画、文、艺术史论等专业素养于一身。他曾经游学欧洲,在法国举办个展,熟读西方理论书籍,在传统的基础上融汇西方美学的背景,以宽广深邃的视野推动当代中国画艺术的发展。

在陈滞冬先生看来,中国传统文化是世界上所有文化传统中对大自然最心怀善意的文化传统。“传统中国文学和艺术的这一内在性格倾向,显然与中国农耕文明的早熟且长时间保持其高度发达的状态有关。古代中国的文化人——诗人、艺术家、官僚和僧侣,都是由农耕文明所养育的人群中产生出来的最优秀的精神生产者。他们所创造的文化能量,又反过来哺育和滋养了传统中国社会的精神境界,使得这个社会以更加友善和温软的态度来对待大自然和人类自己。古代农耕文明中产生出来的对于大自然、自然物乃至所有生命的由衷爱怜、欣赏甚至崇仰的生存态度,经由儒家文化的包容与提升,在思想的层面上被固化下来,成为中国传统文化最重要的精神底色之一。”

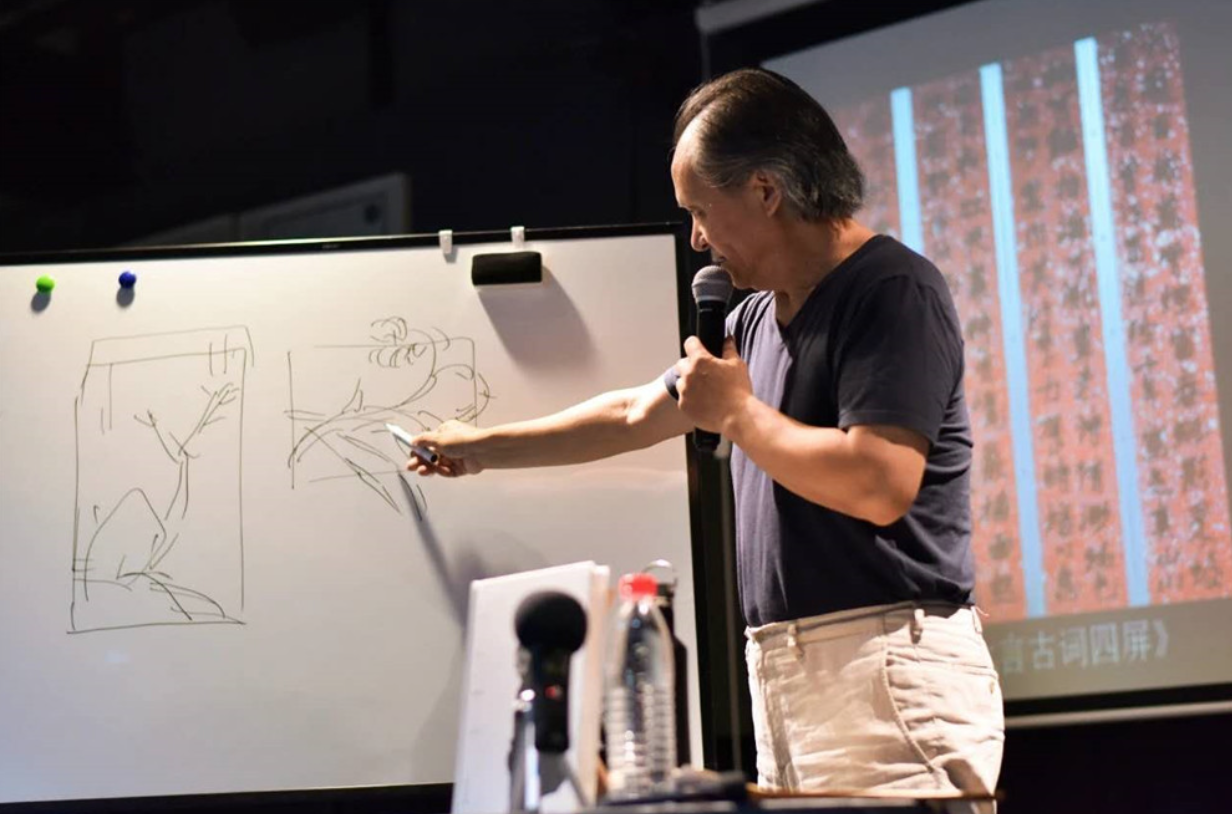

讲座现场

在第一场讲座中,陈滞冬先生以“传统社会解体与艺术转向”为主题,首先回顾了古代绘画流派形成的原因,并从地方政治割据与经济发展的不平衡等方面展开论述。以时间为线索,陈滞冬先生从十世纪西蜀、南唐画派地方风格的形成,到十五至十六世纪明代吴门画派、十七世纪松江画派,再到十七至十八世纪清代扬州画派、十九世纪海派中梳理出线索,在回顾中让观众对“中国画”的发展有了更为直观的认识。

第一期讲座海报

在“传统社会解体中的艺术转型”部分,陈滞冬先生分析了碑派书风的兴起与赵之谦的绘画。从大的宏观背景下,以书法为标志讲述了十八世纪中国艺术思想的突变,并强调艺术趣味的改变对绘画所产生的影响。从赵之谦绘画的影响中,又引出吴昌硕以及“海派”与“后海派”,并回到中国社会从传统的精英社会转型到平民社会所发生的审美改变。

陈滞冬先生认为,中国审美的突变,从十八世纪开始,到二十世纪初巨大的社会革命中,已积累成为汹涌的思潮,有力地支撑了传统社会解体之后,中国人向各方探索的努力。对于人类来说,审美是一个终极问题,只要在审美上不犯终极的错误,一切问题都还有转寰的余地。

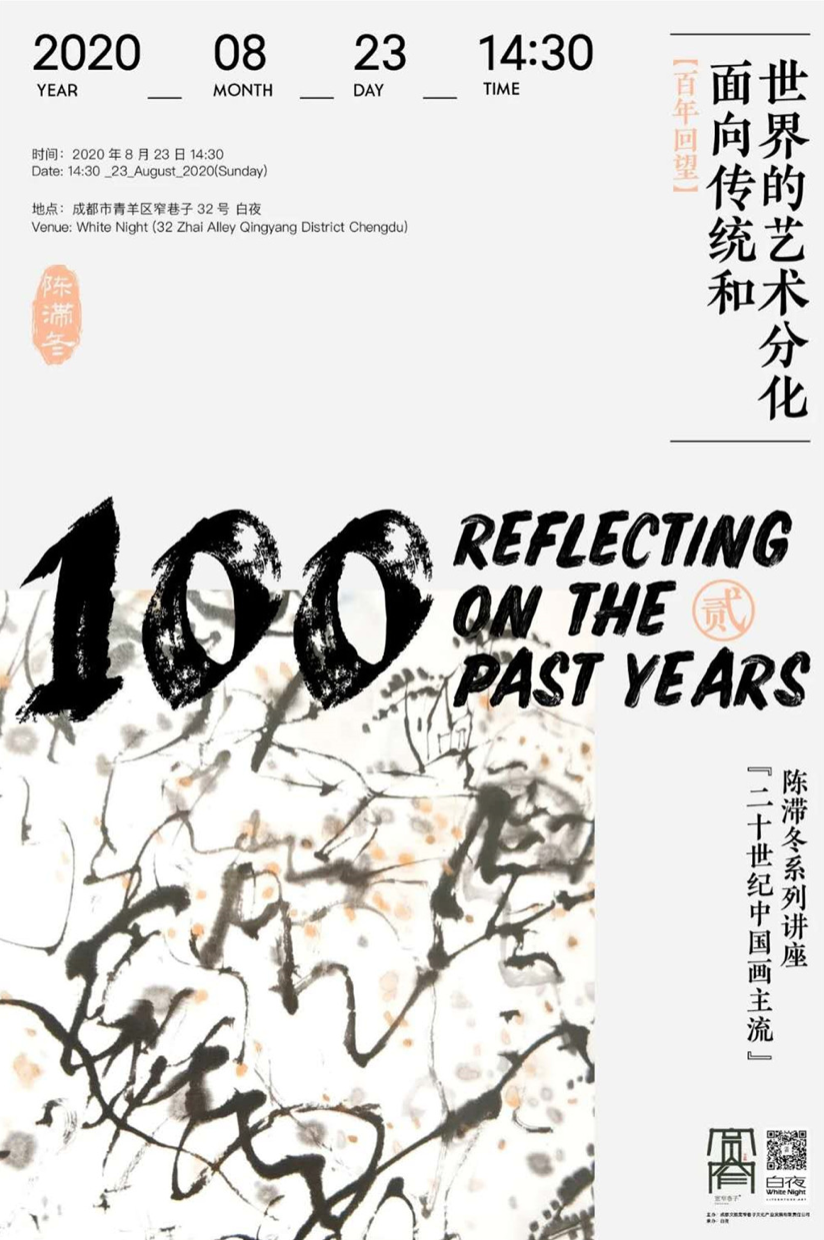

第二期讲座海报

下一场讲座,陈滞冬先生将以“面向传统和世界的艺术分化”为主题,从“近代社会思潮巨变与艺术分化”“面向传统的三种态度”及“面向世界的三种态度”出发。讲述任伯年的色彩与写生、吴昌硕的书写性与音乐性,用部分实例来主要为大家讲解1911年以后中国艺术观念的爆炸性地多样性增长,这些观念的不同,它们怎样出现、怎样发展,最后怎样结局,还有1949年以后中国画处在一个什么发展的状态以及它的主要成就等。

现场互动

回望历史让我们获得当下的立场,回顾过去是为了更好地思考未来。艺术是一个文化最敏感的反应,当我们从绘画艺术的立场来回望历史的时候,会获得非同寻常的特殊感受,往往会比从其他惯常的角度所见,更加令我们觉得感同身受。

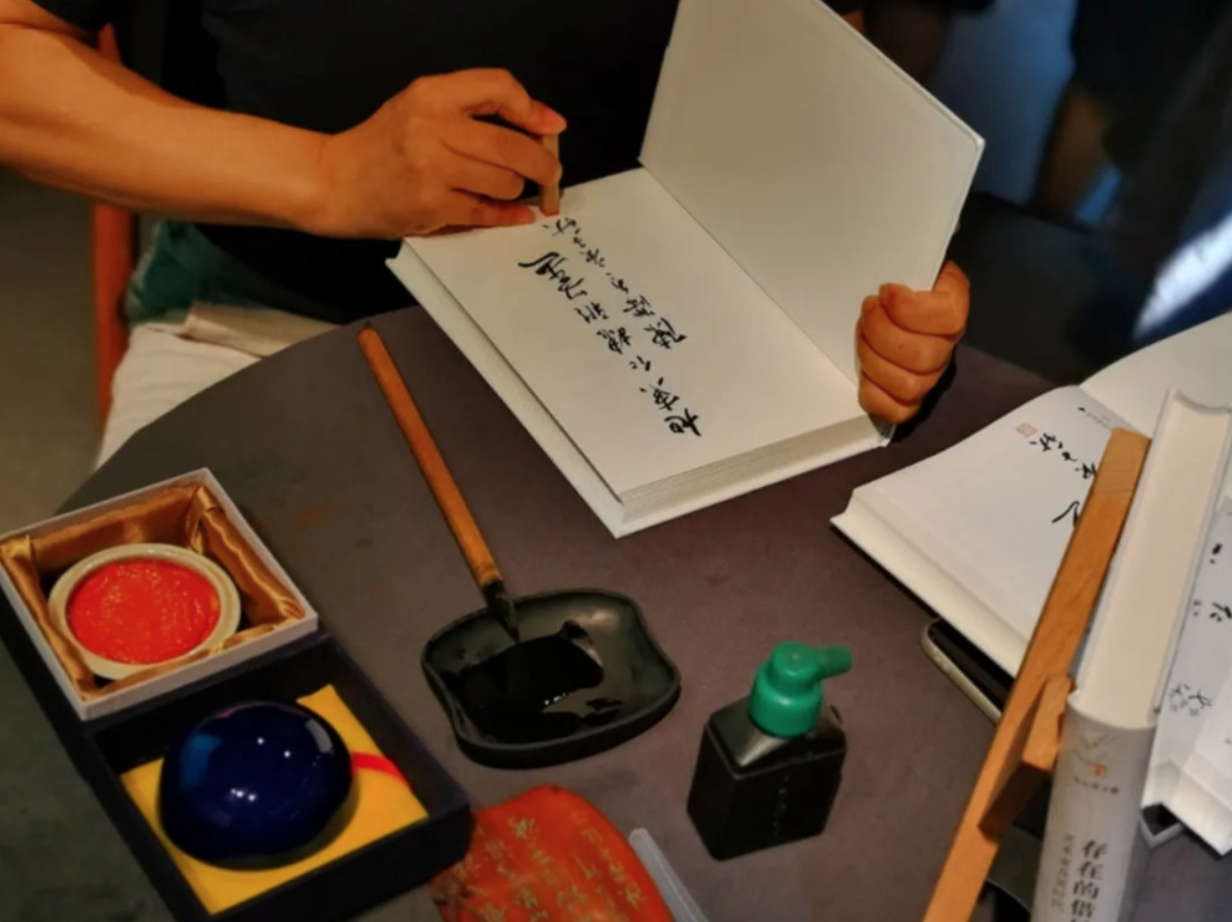

现场签售书籍

讲座结束后,现场还举行了陈滞冬先生少量书籍签售活动,欢迎对中国画艺术及历史变迁感兴趣的学生、社会人士前来。

关键字: 内容标签:讲座,社会,审美,书画,陈滞冬,20世纪中国画,讲座 社会 审美 书画 陈滞冬 20世纪中国画

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文