一口气看完中国百年经典素描,国博给你一次机会。

徐悲鸿、潘玉良、刘海粟、常书鸿、蒋兆和、吴作人、艾中信、吴冠中、石鲁、黄胄、顾生岳、方增先、刘文西、周思聪、戴泽、詹建俊、靳尚谊……

自上世纪20年代以来120余位艺术家各时期的280件经典素描作品,迄今为止国内首次系统回溯中国素描艺术百余年的发展历程。

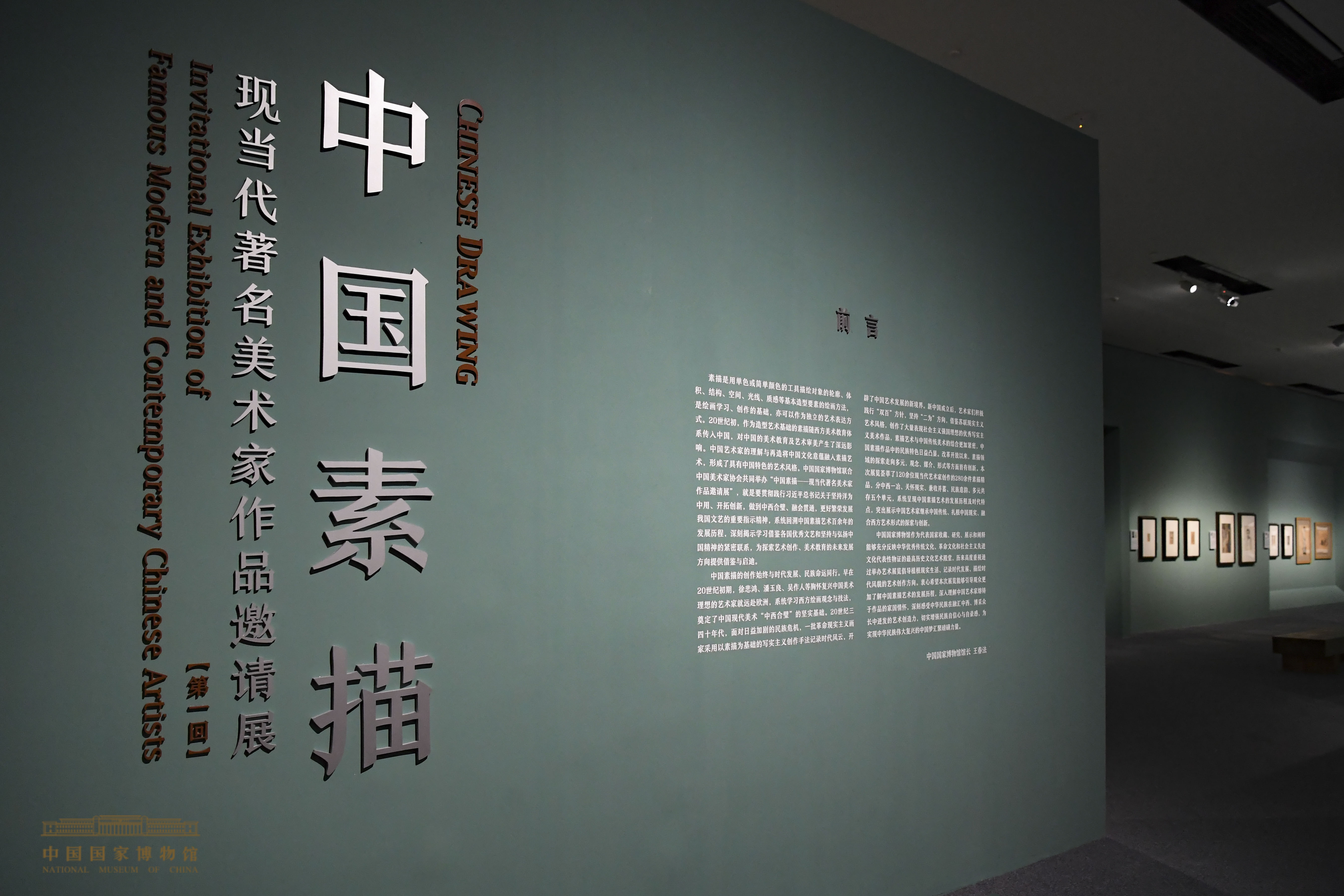

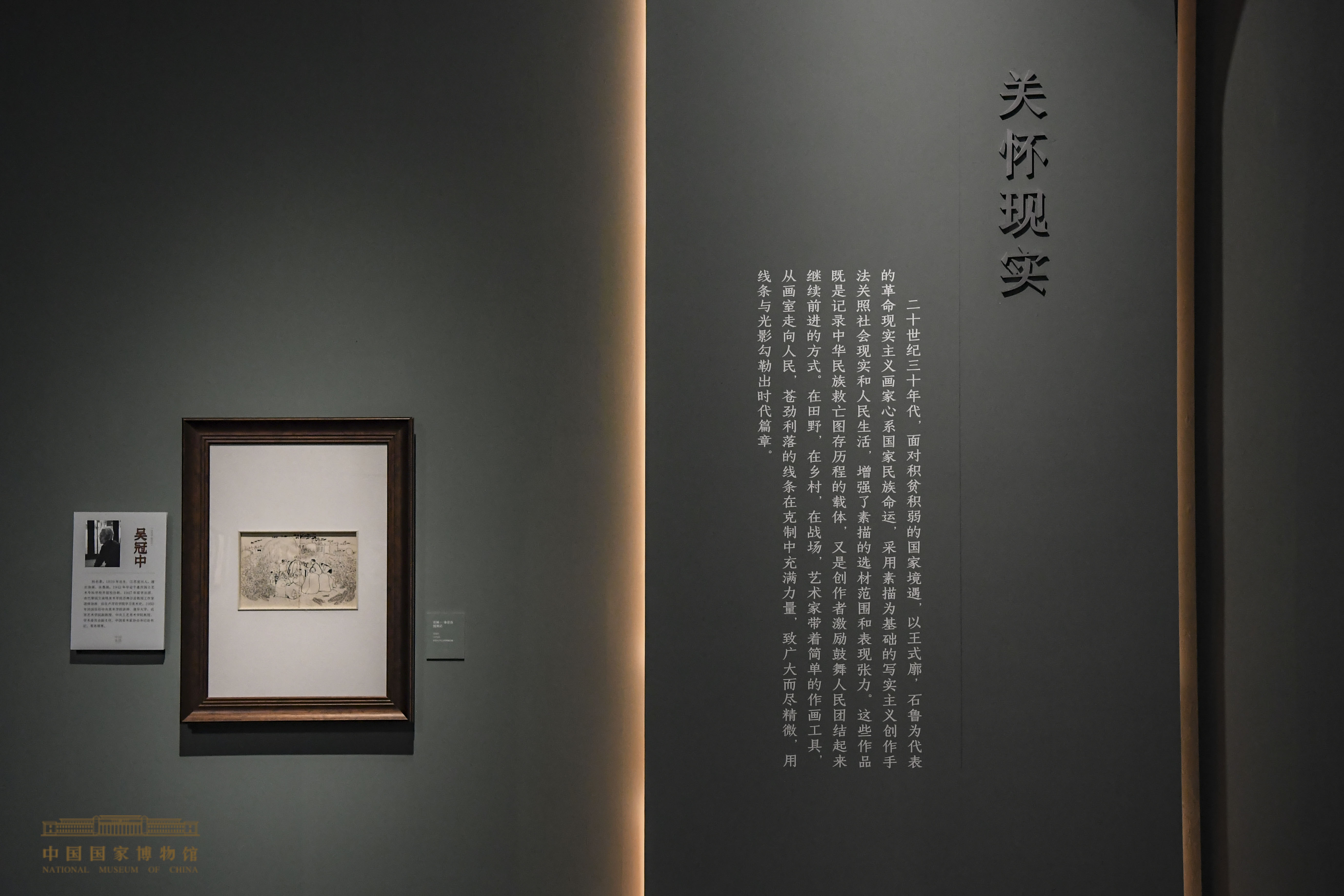

展览现场(图片鸣谢中国国家博物馆 摄影:余冠辰)

2020年11月19日至1月30日,“中国素描——现当代著名美术家作品邀请展”(第一回)在中国国家博物馆对公众开放,在中国国家博物馆南6、南7展厅展出。

本次展览按照时代发展脉络梳理中国素描艺术发展历程,分为中西一冶、关怀现实、兼收并蓄、民族意韵、多元共存五个单元。

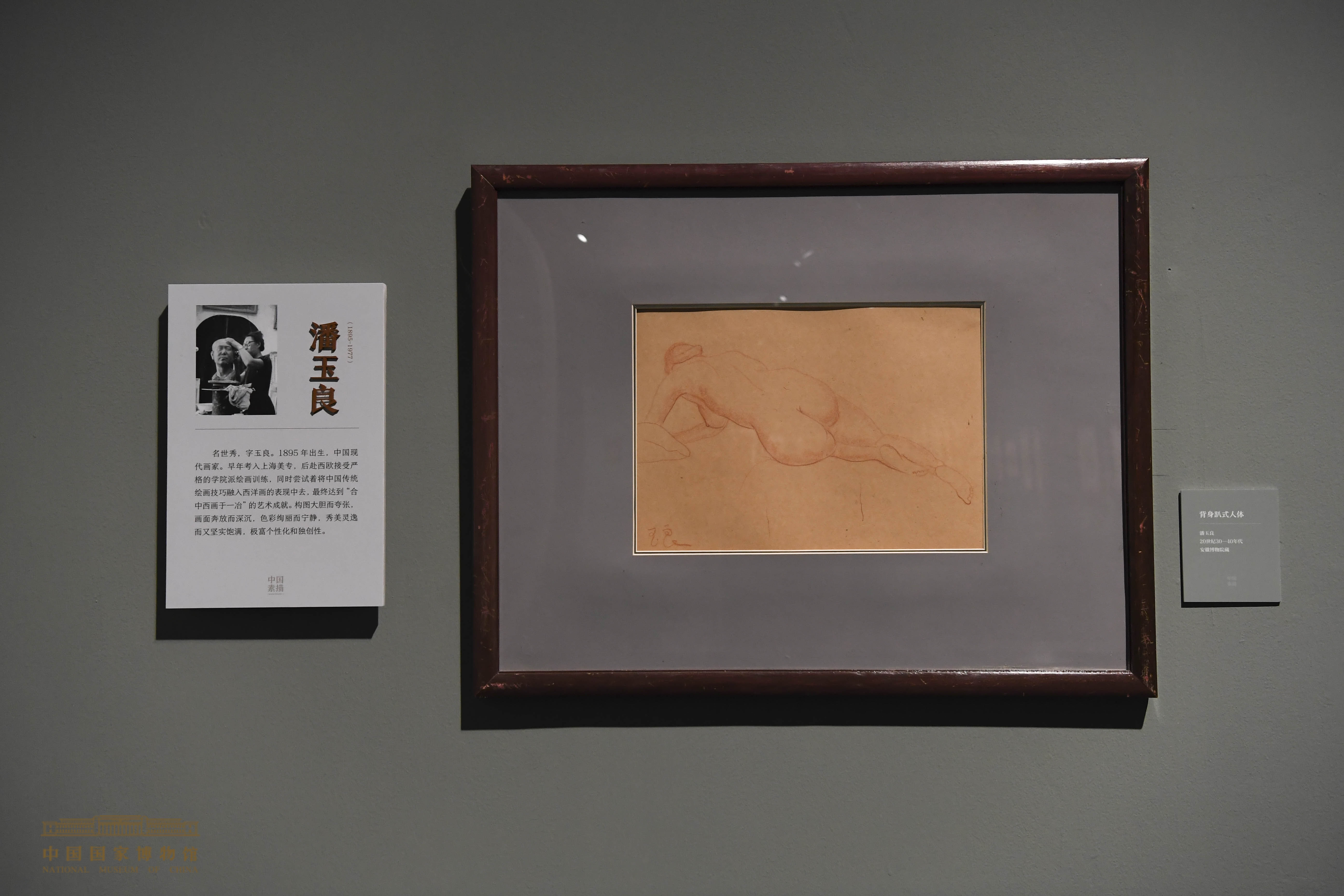

展览现场(图片鸣谢中国国家博物馆 摄影:余冠辰)

第一单元“中西一冶”重点展示从20世纪初期开始,徐悲鸿、潘玉良、吴作人等胸怀艺术理想的年轻人远赴海外,系统学习西方绘画观念与技法,奠定了中国现代美术“中西合璧”的坚实基础。

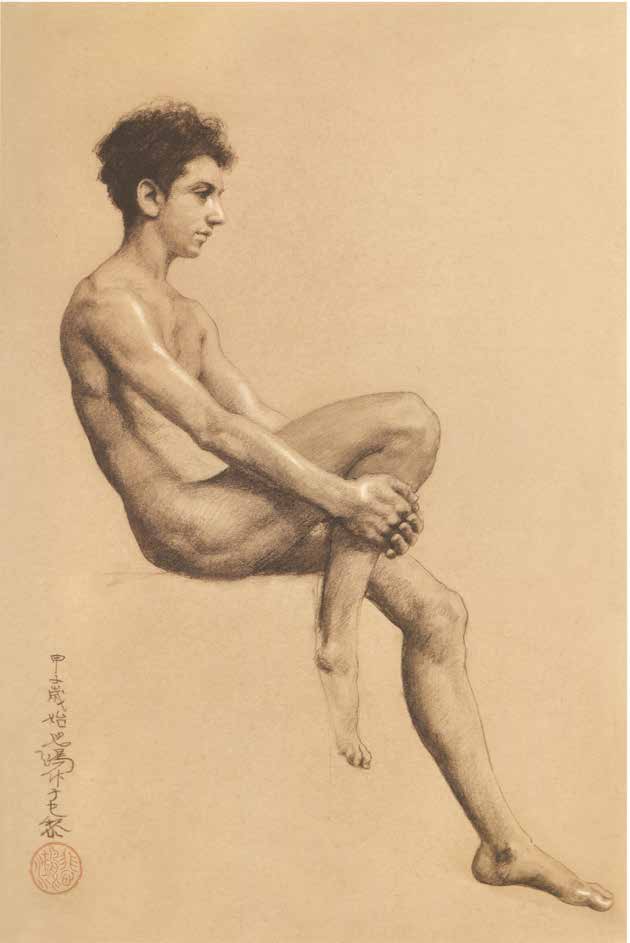

徐悲鸿《男人体》1924年(图片由国博提供)

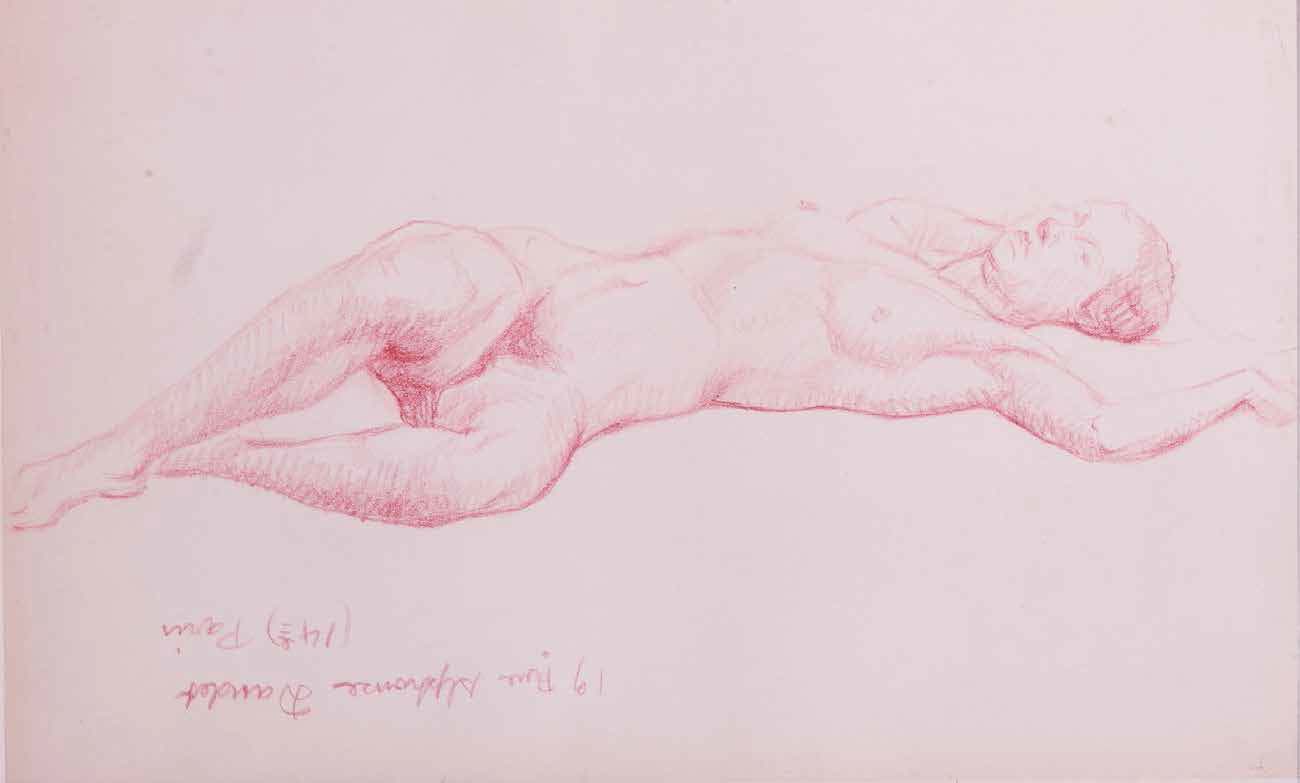

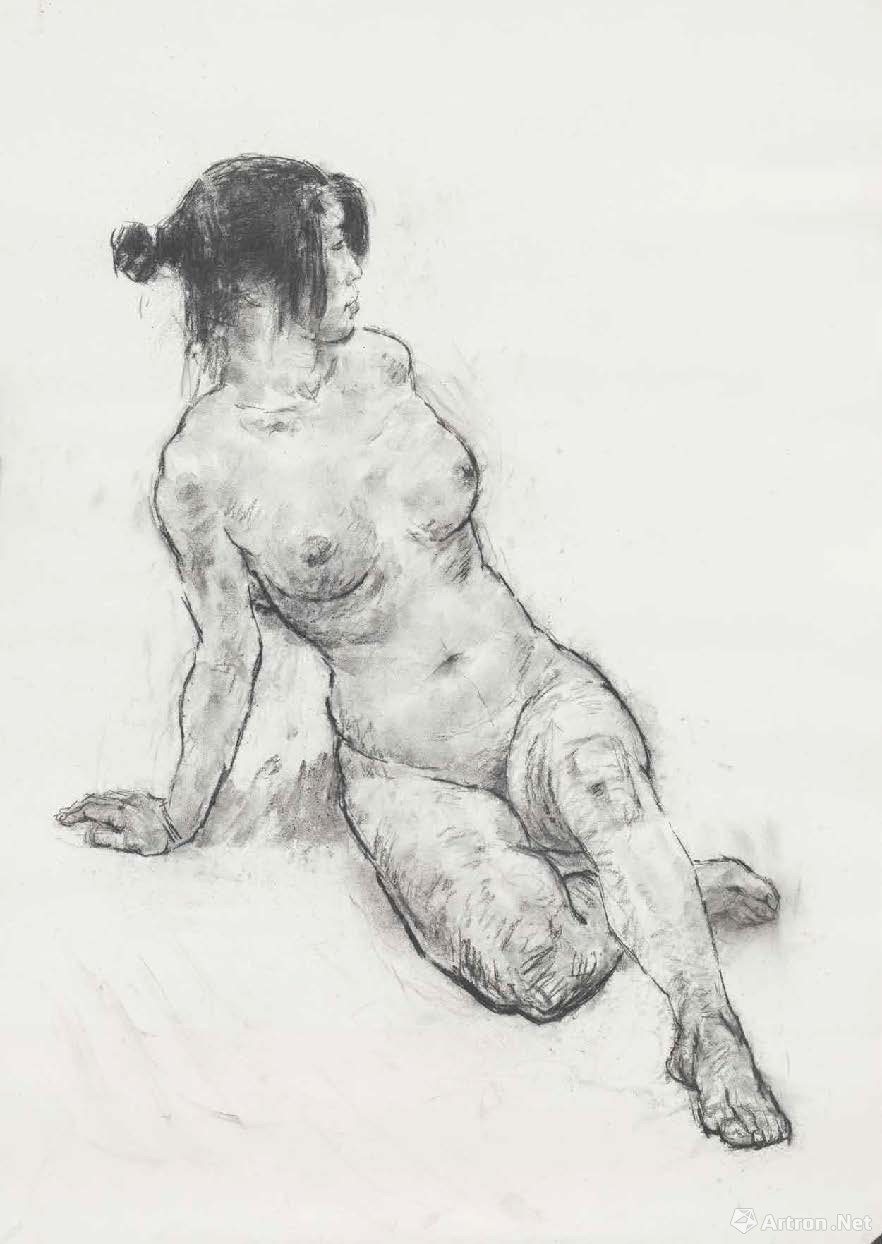

潘玉良《仰卧人体》20世纪30-40年代(图片由国博提供)

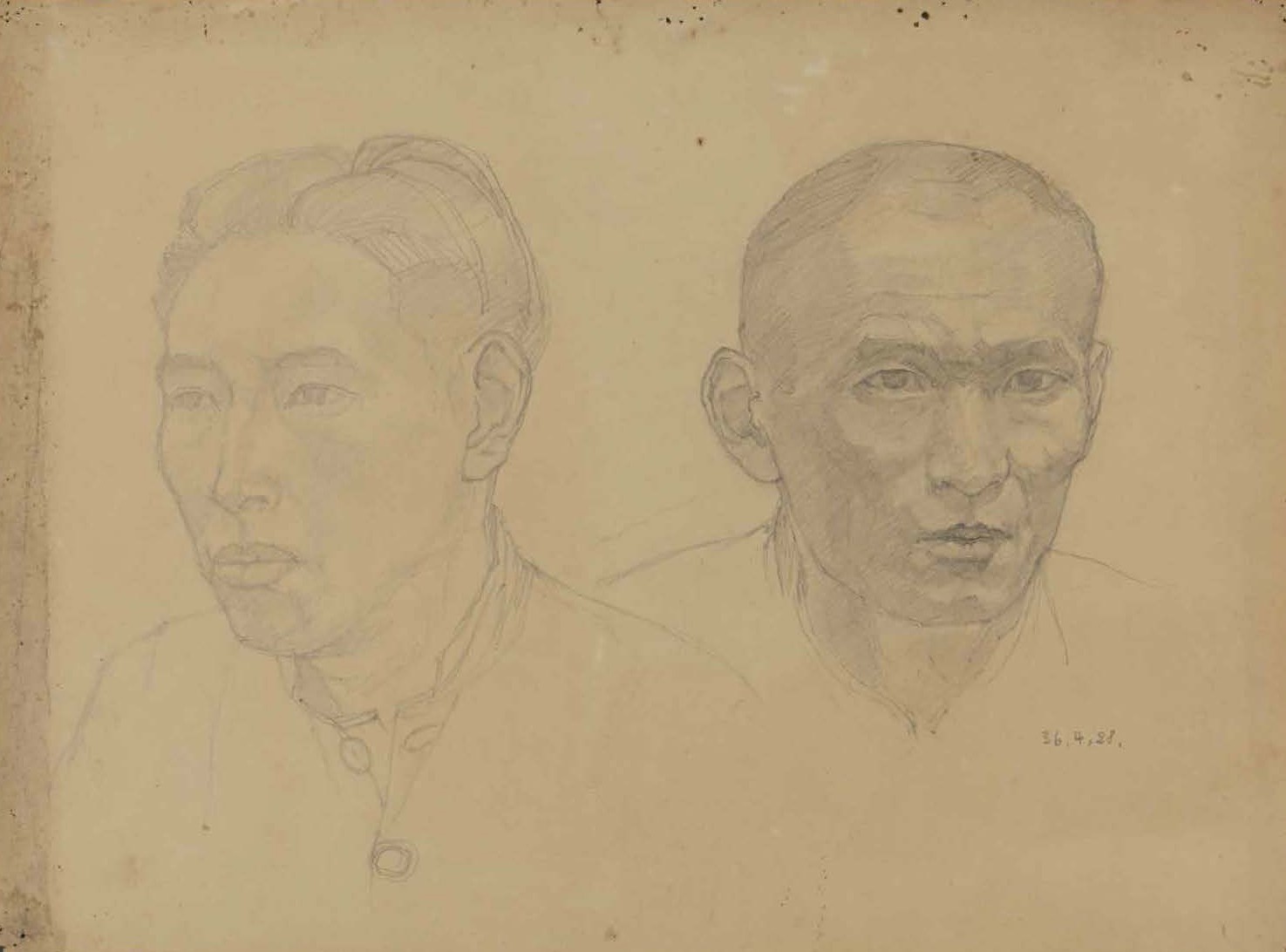

刘开渠《两个头像》 1936年(图片由国博提供)

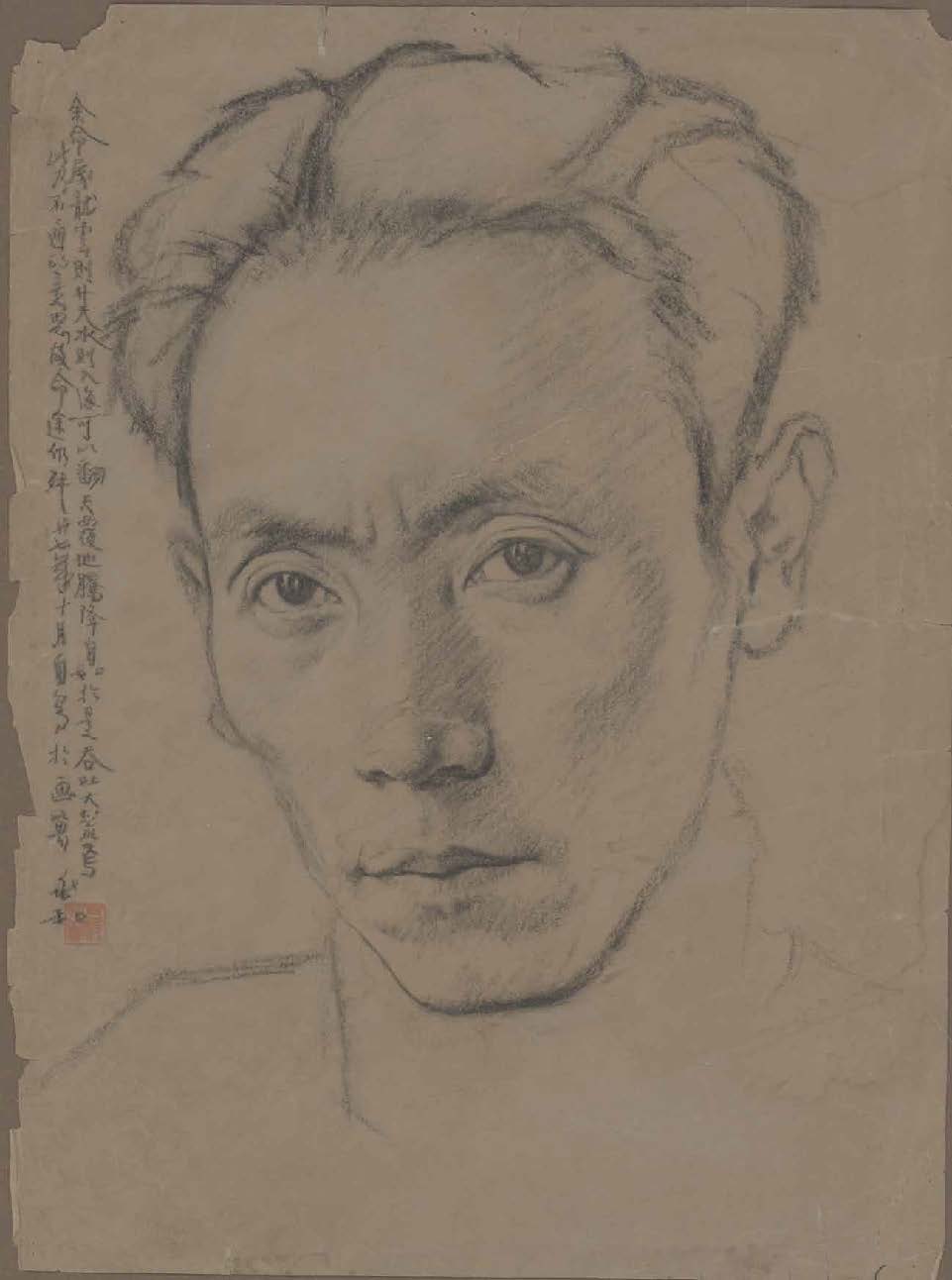

蒋兆和《自画像》 1938年(图片由国博提供)

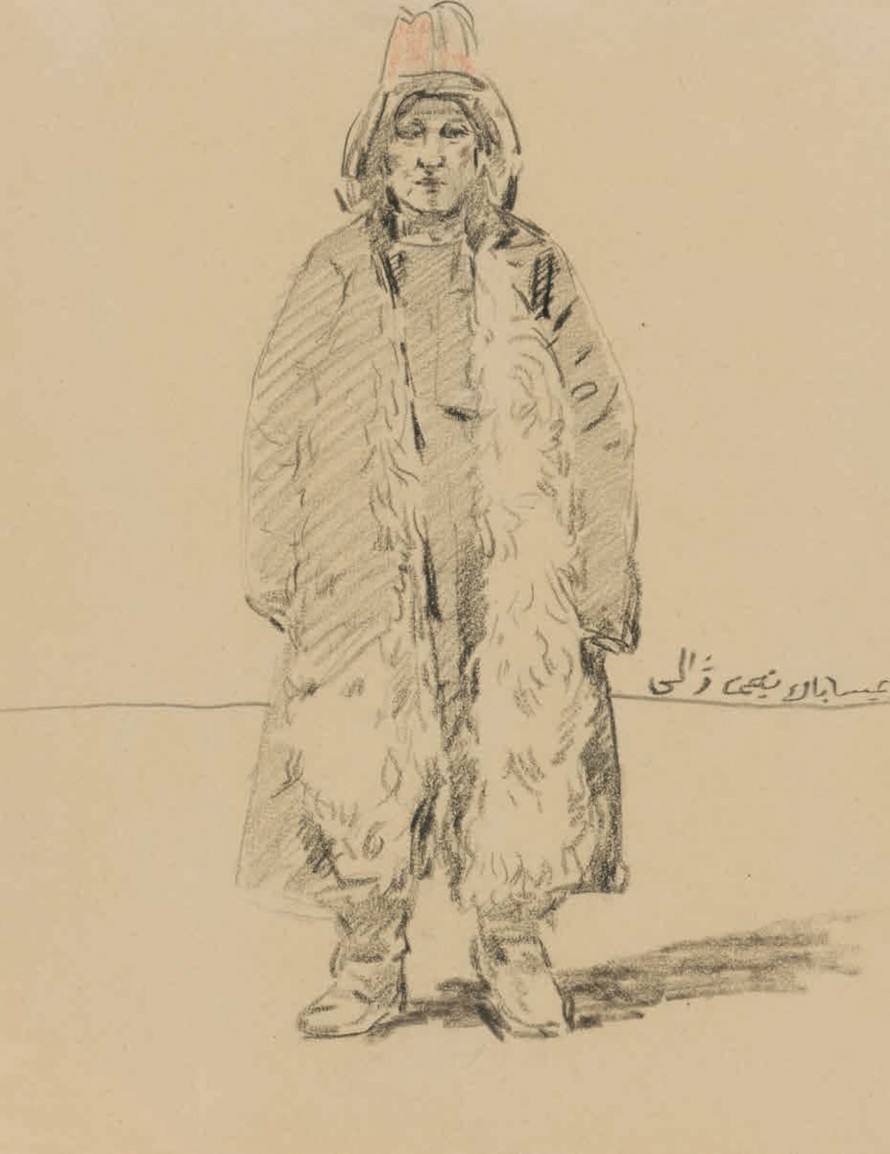

常书鸿《哈萨克牧民肖像》 1947年(图片由国博提供)

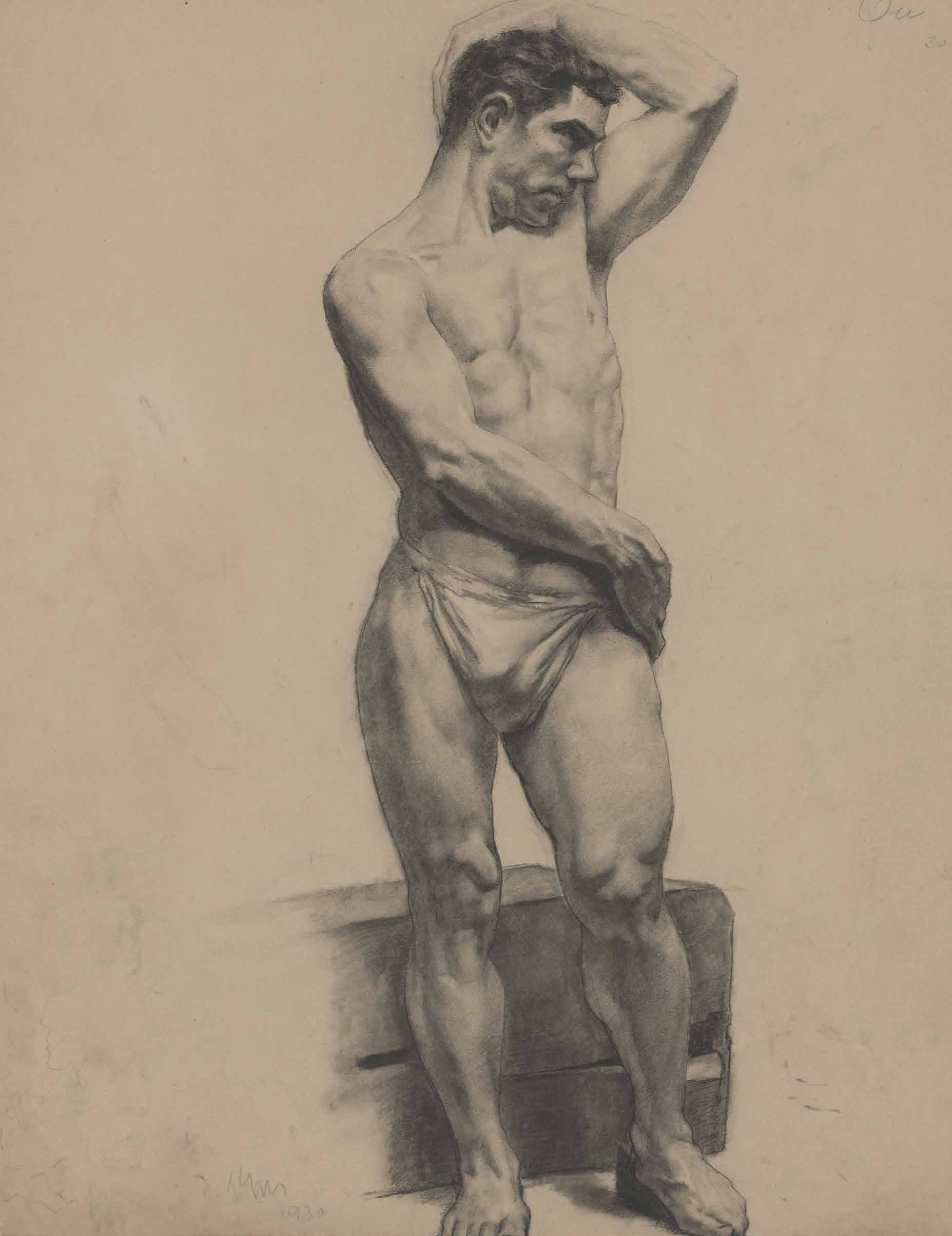

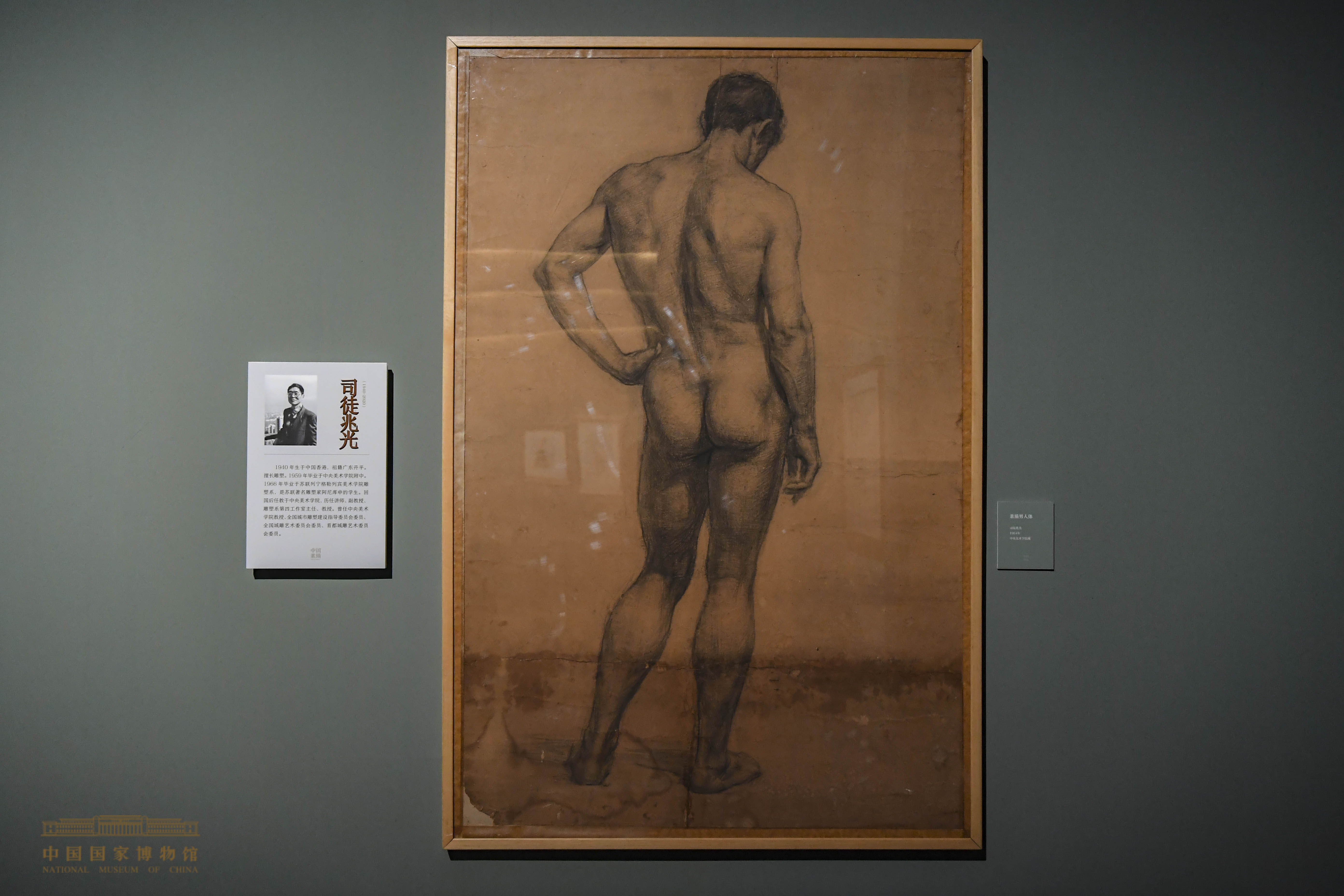

吴作人《男人体》 1930年(图片由国博提供)

李斛《广州起义》 1957年(图片由国博提供)

戴泽《人物》 1957年(图片由国博提供)

20世纪初期,以徐悲鸿、潘玉良等知识分子,负笈东洋,西游欧美,开启了中西结合的艺术之路。由他们引入的素描方法,推动建构了艺术发展的新视野,对中国绘画的教育及审美产生了深远影响。作为一种以写生为主的绘画方式,素描使艺术保持其鲜活性,体现出绘画语言的单纯之美。当西方素描遇上中国笔法,一场关于艺术的创新探索正悄然开始,并将影响深远。

展览现场(图片鸣谢中国国家博物馆 摄影:余冠辰)

第二单元“关怀现实”重点展示20世纪三四十年代,面对日益加剧的民族危机,一批革命现实主义画家采用以素描为基础的写实主义创作手法记录时代风云。

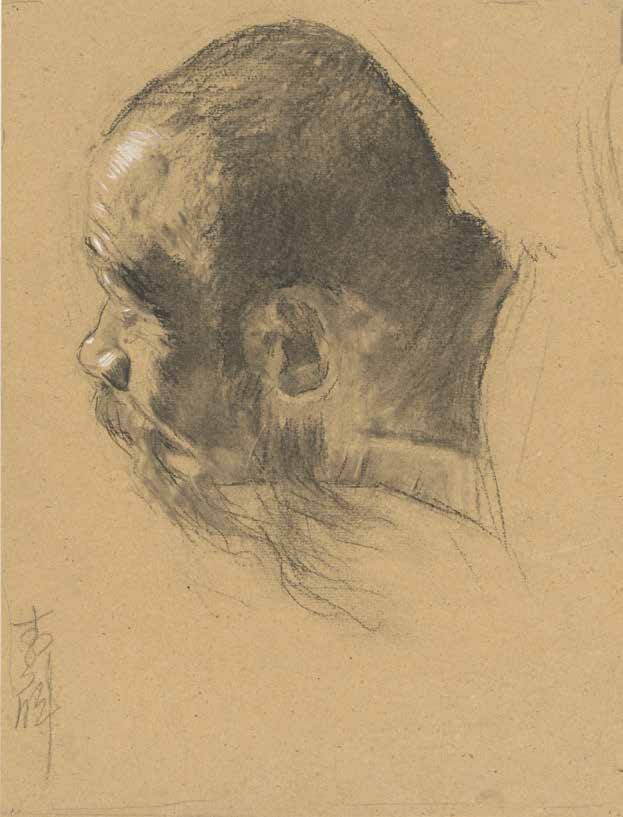

王式廓《边区老大爷》 1942年(图片由国博提供)

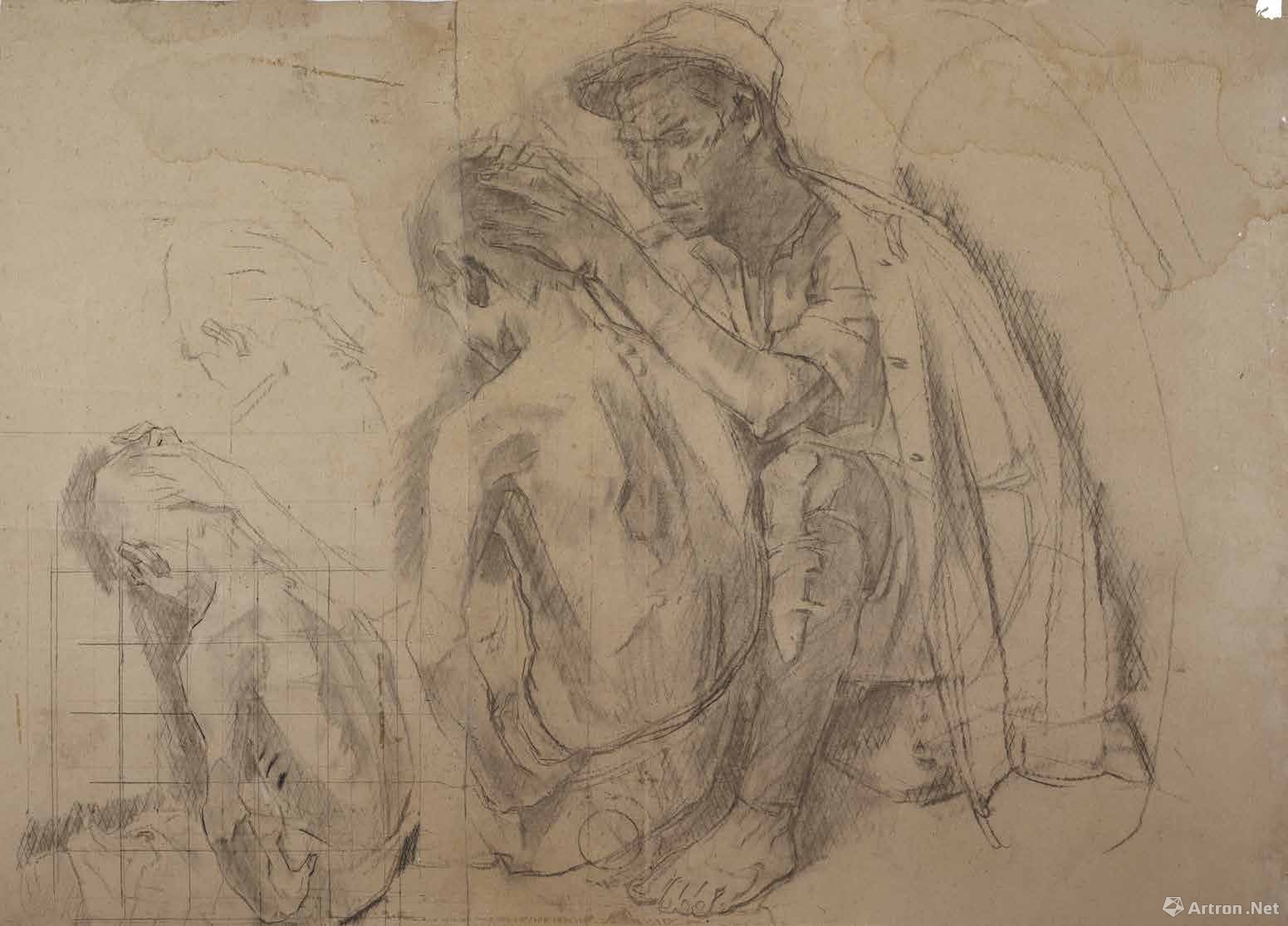

冯法祀《捉虱子》 1948年(图片由国博提供)

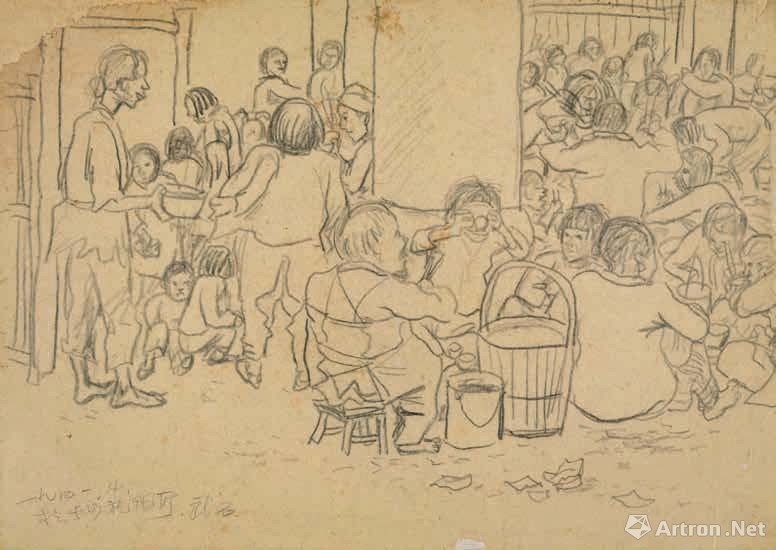

武石《长沙施粥所》 1941年(图片由国博提供)

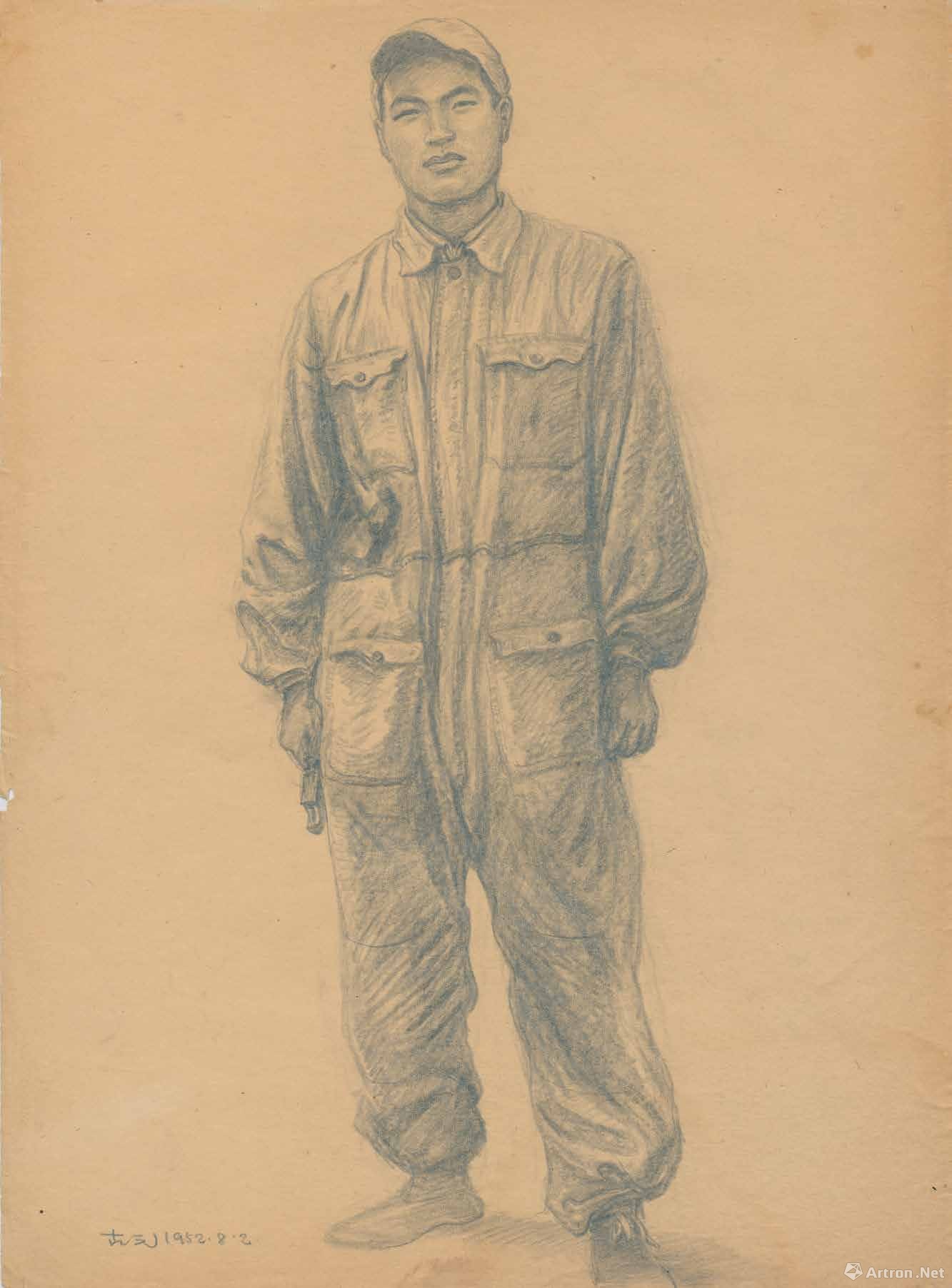

古元《志愿军工兵》 1952年(图片由国博提供)

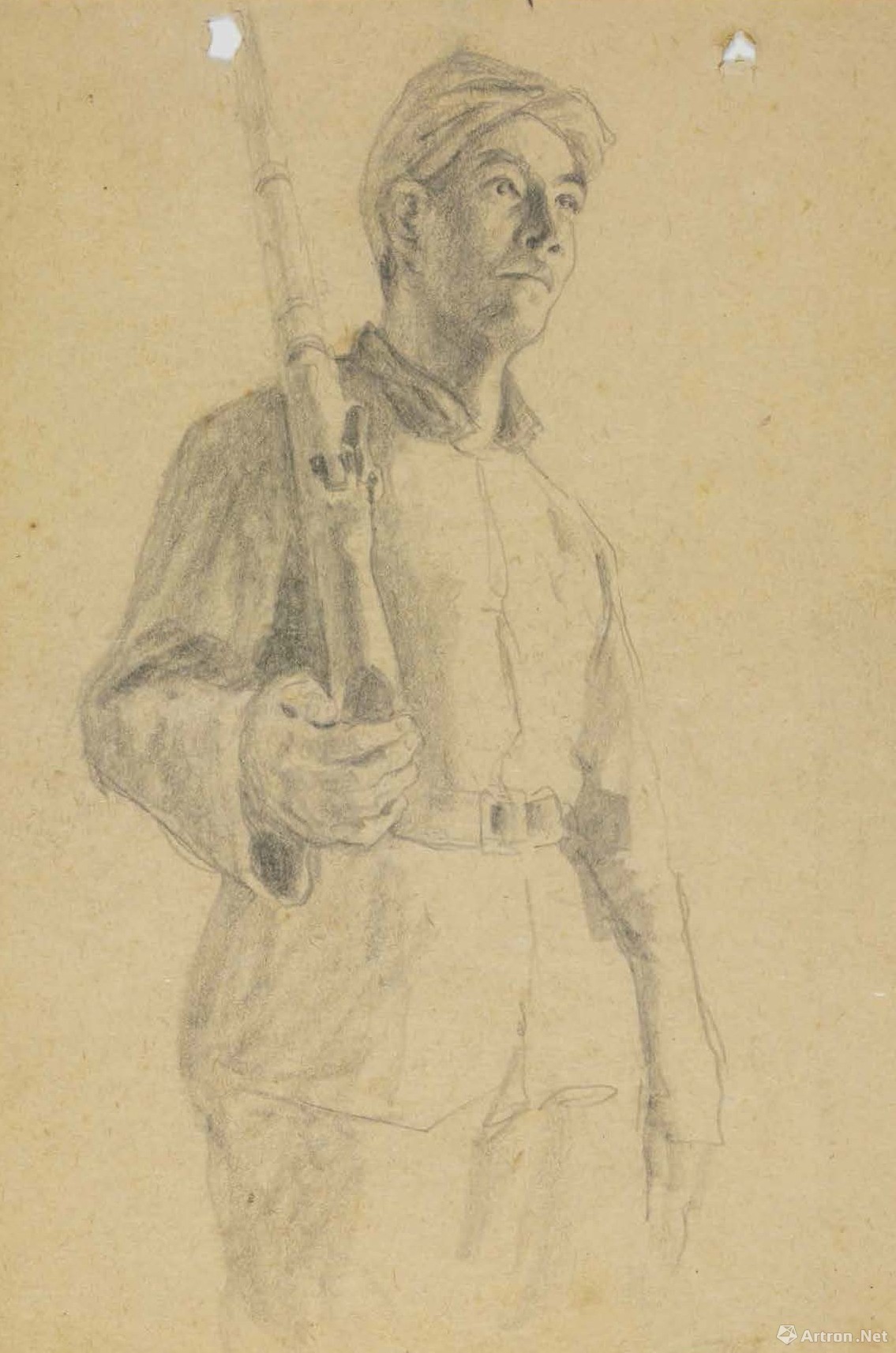

石鲁《扛枪的男民兵》20世纪40年代(图片由国博提供)

20世纪三十年代,面对积贫积弱的国家境遇,以王式廓、石鲁为代表的革命现实主义画家,心系国家民族命运,采用素描为基础的写实主义创作手法反映社会现实和人民生活,增强了素描的选材范围和表现张力。这些作品既是记录中华民族救亡图存历程的载体,又是创作者激励鼓舞人民团结起来继续前进的方式。在田野,在乡村,在战场,艺术家带着简单的作画工具走向人民,苍劲利落的线条在克制中充满力量,致广大而尽精微,用线条与光影勾勒出时代篇章。

展览现场(图片鸣谢中国国家博物馆 摄影:余冠辰)

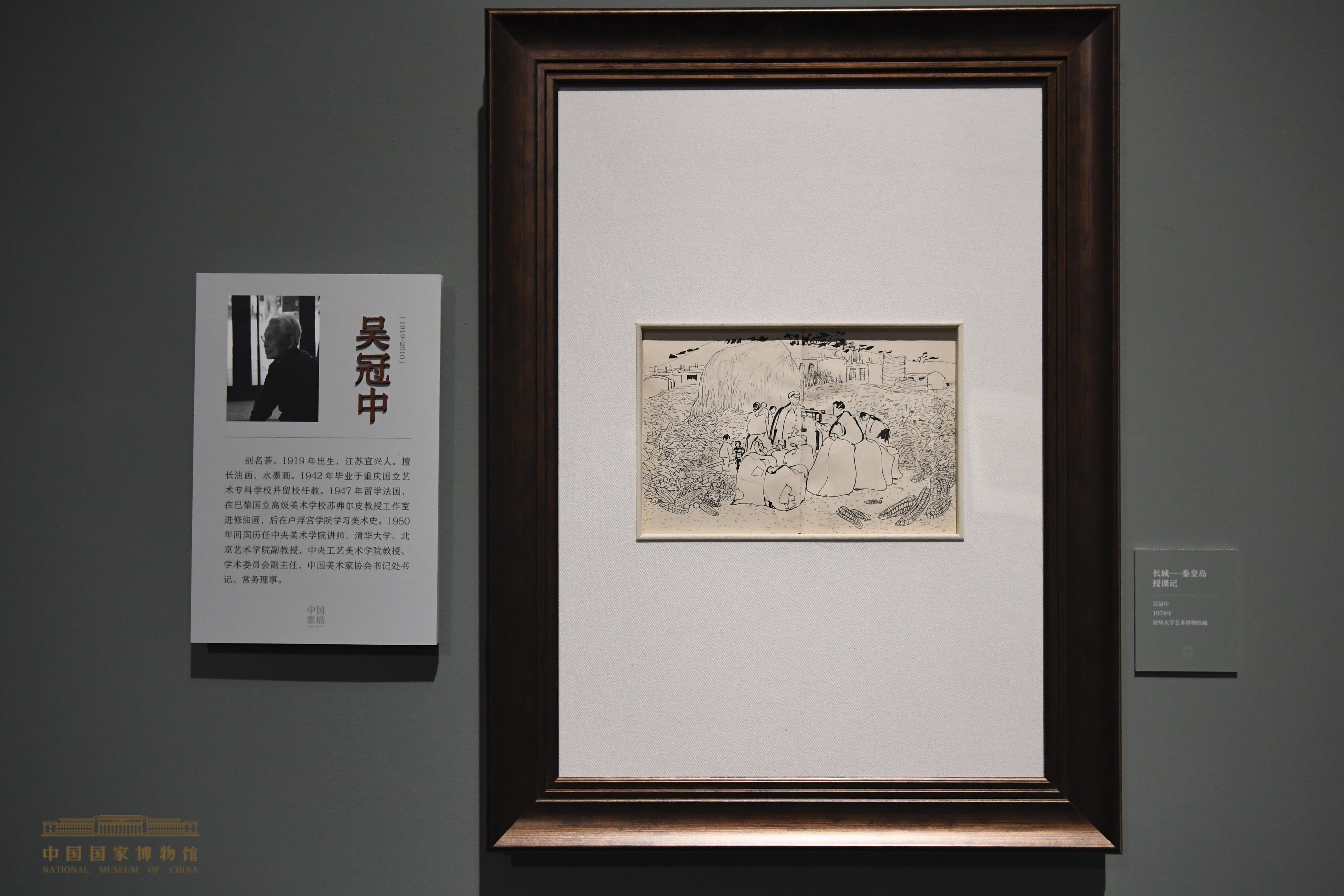

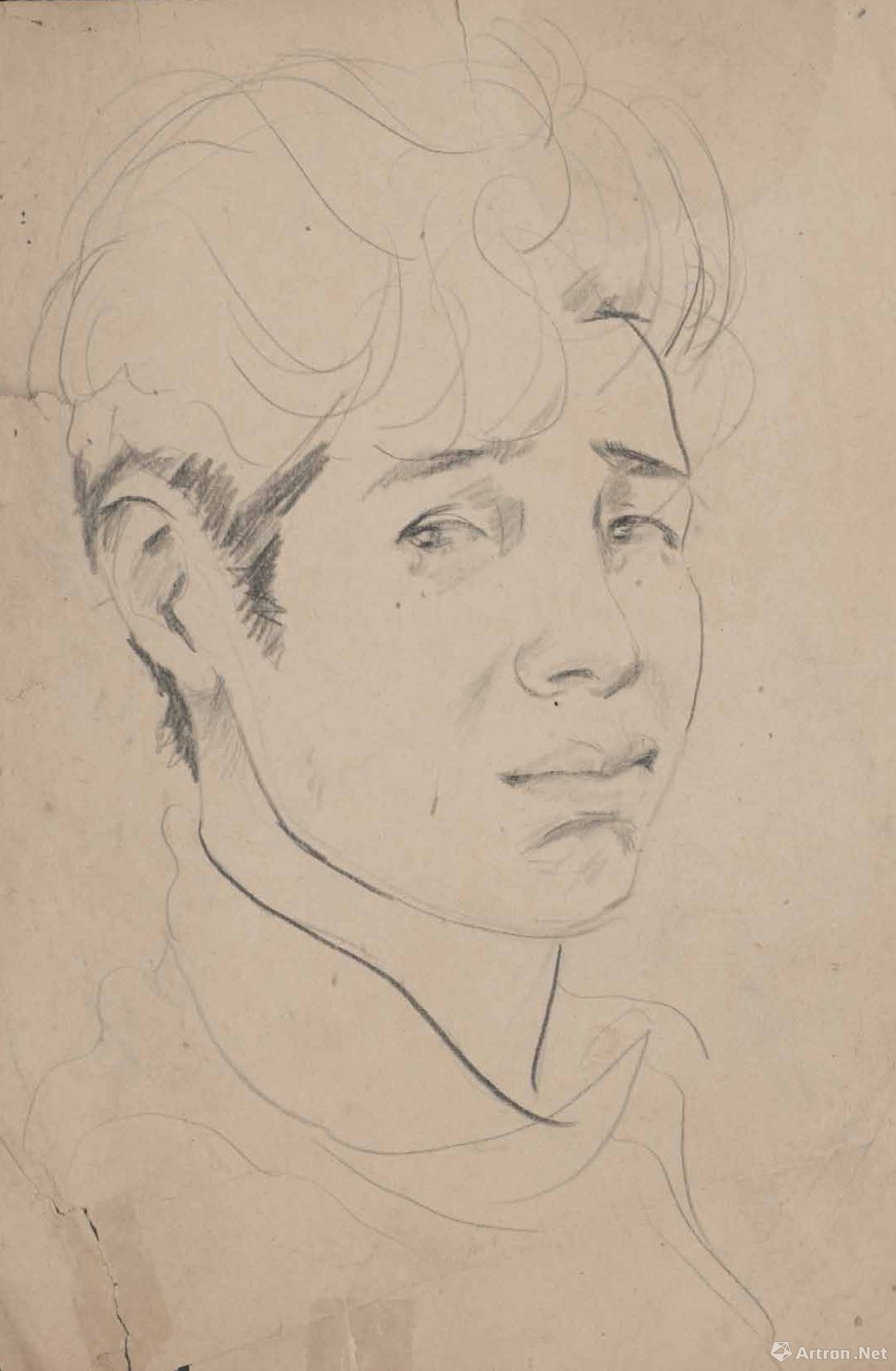

第三单元“兼收并蓄”重点展示新中国成立后,艺术家们借鉴前苏联现实主义艺术风格,创作了大量现实主义方向的作品。

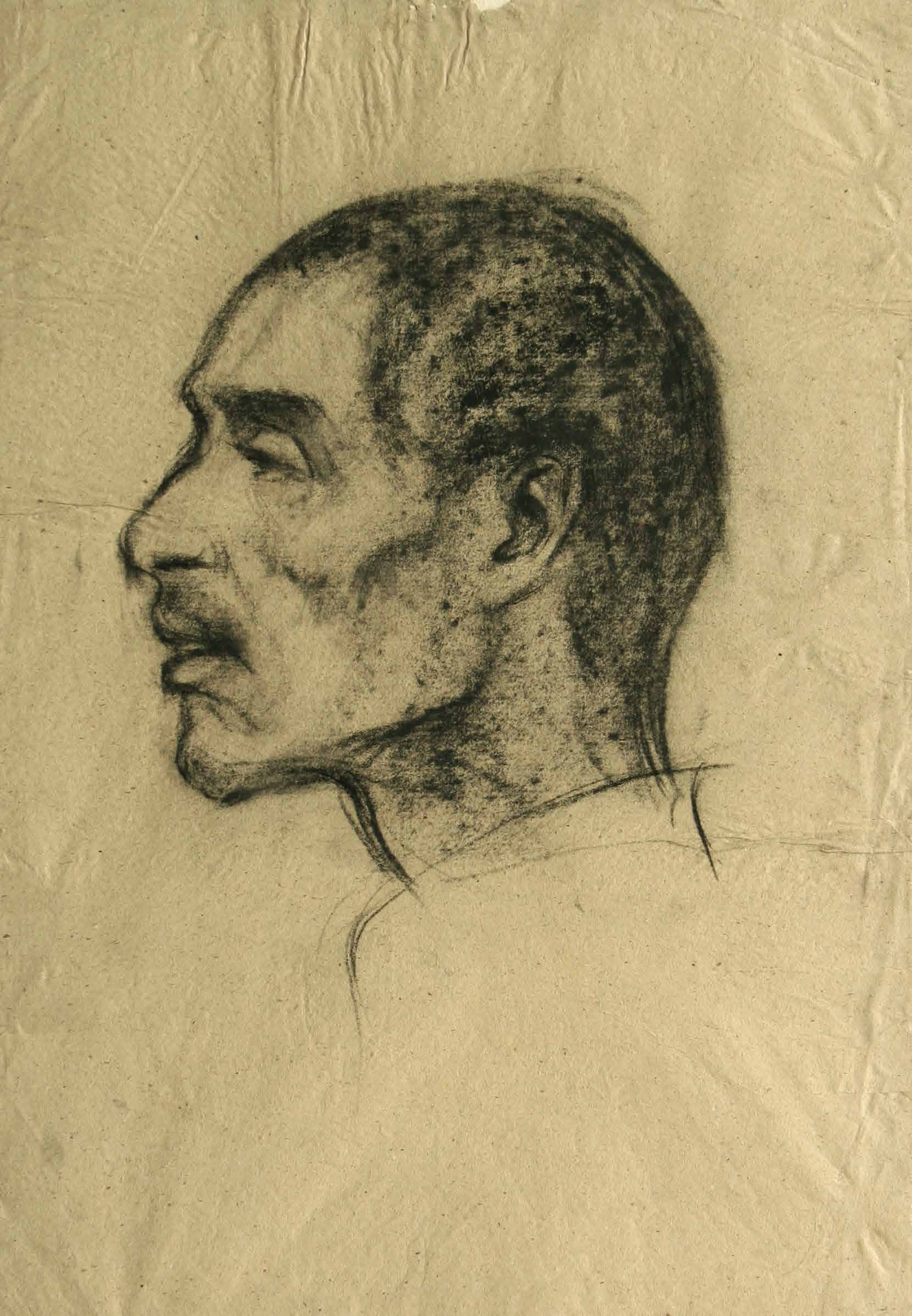

林岗《侧面》1956年(图片由国博提供)

伍必端《婆媳之间》 1957年(图片由国博提供)

钱绍武《女肖像》1979年(图片由国博提供)

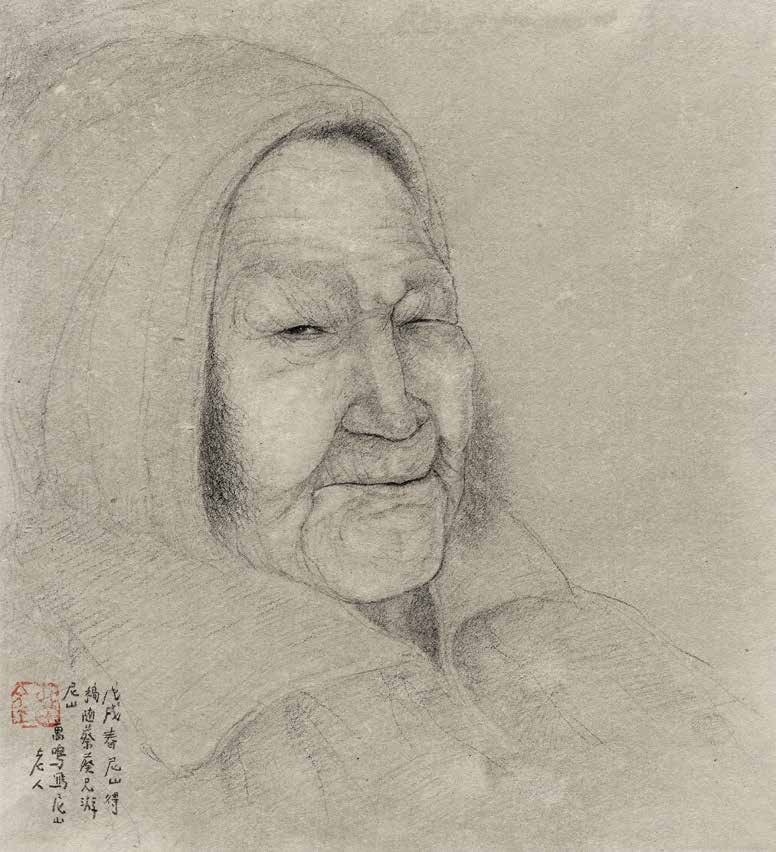

詹建俊《老大娘》1975年(图片由国博提供)

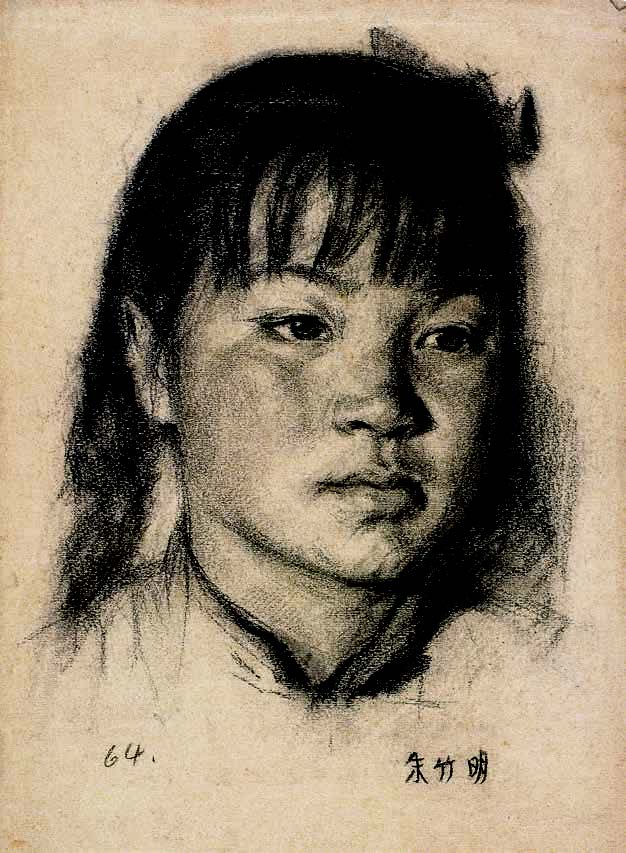

靳尚谊《朱竹明》1964年(图片由国博提供)

任梦璋《农奴的女儿巴桑》1965年(图片由国博提供)

新中国成立后,艺术家们践行着艺术为人民服务的使命,在新与旧、中与西的对比中继承传统,吸收苏联美术观念与造型方式,强调社会主义的现实主义手法运用,建立起新中国美术的基础教育体系,不断完善民族美术古为今用、洋为中用的现代学术体系。中国美术被赋予新思想、新内容和新形式。V 这一时期的素描重视解剖,强调结构,追求准确性,博采众家之长,成为社会主义文化建设的重要组成部分,在立传祖国壮丽河山、塑造人民新风貌、表达时代新气象等方面发挥着积极作用。

展览现场(图片鸣谢中国国家博物馆 摄影:余冠辰)

第四单元“民族意韵”重点展示20世纪六七十年代素描艺术与中国传统美术的结合更加紧密,中国素描作品中的民族特色日益凸显。

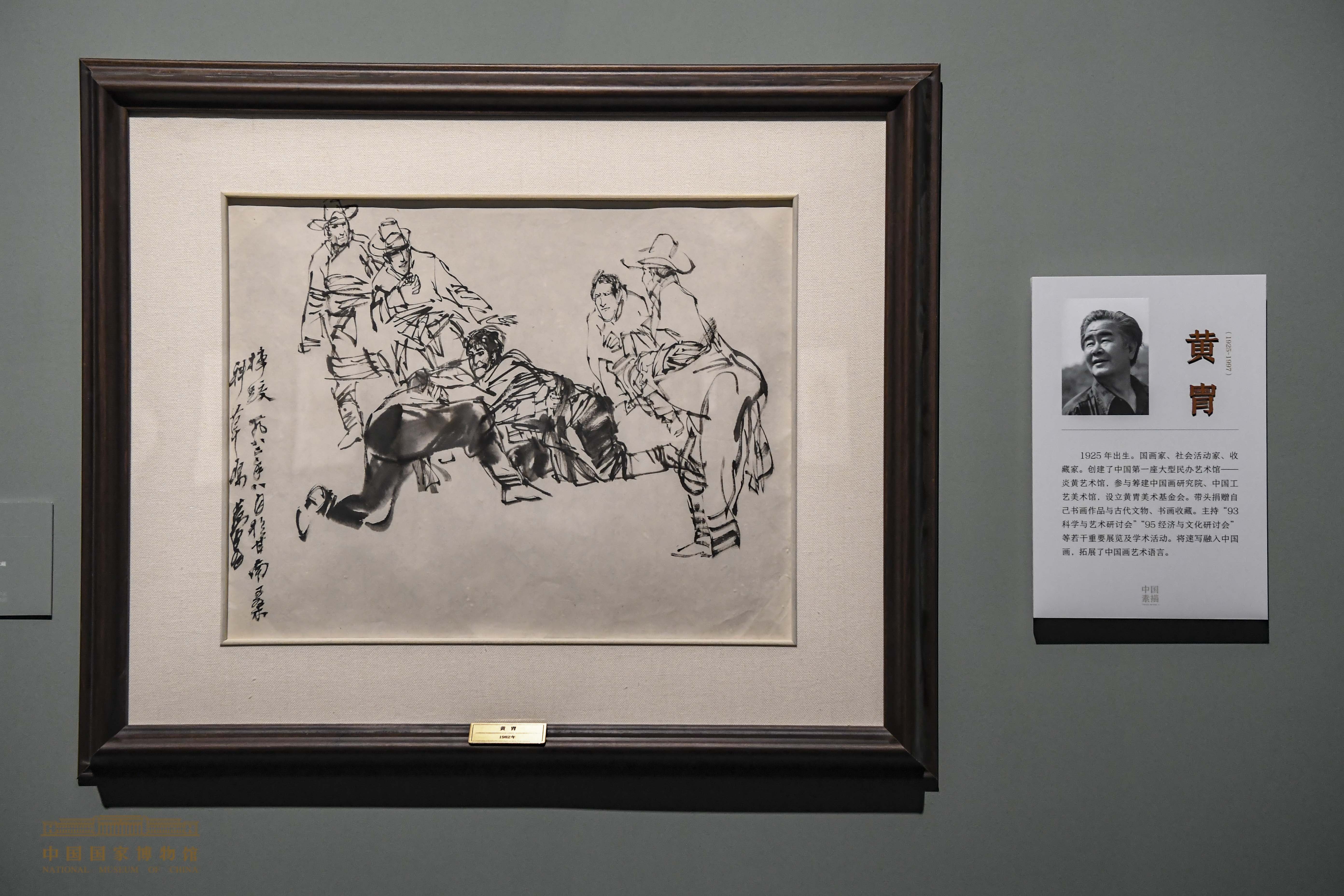

黄胄《驯牛》1982年(图片由国博提供)

潘鹤《自画像》1943-1944年(图片由国博提供)

顾生岳《姑娘在想什么》1940年(图片由国博提供)

方增先《还没签名的素描》2009年(图片由国博提供)

潘公凯《素描男人体》1979年(图片由国博提供)

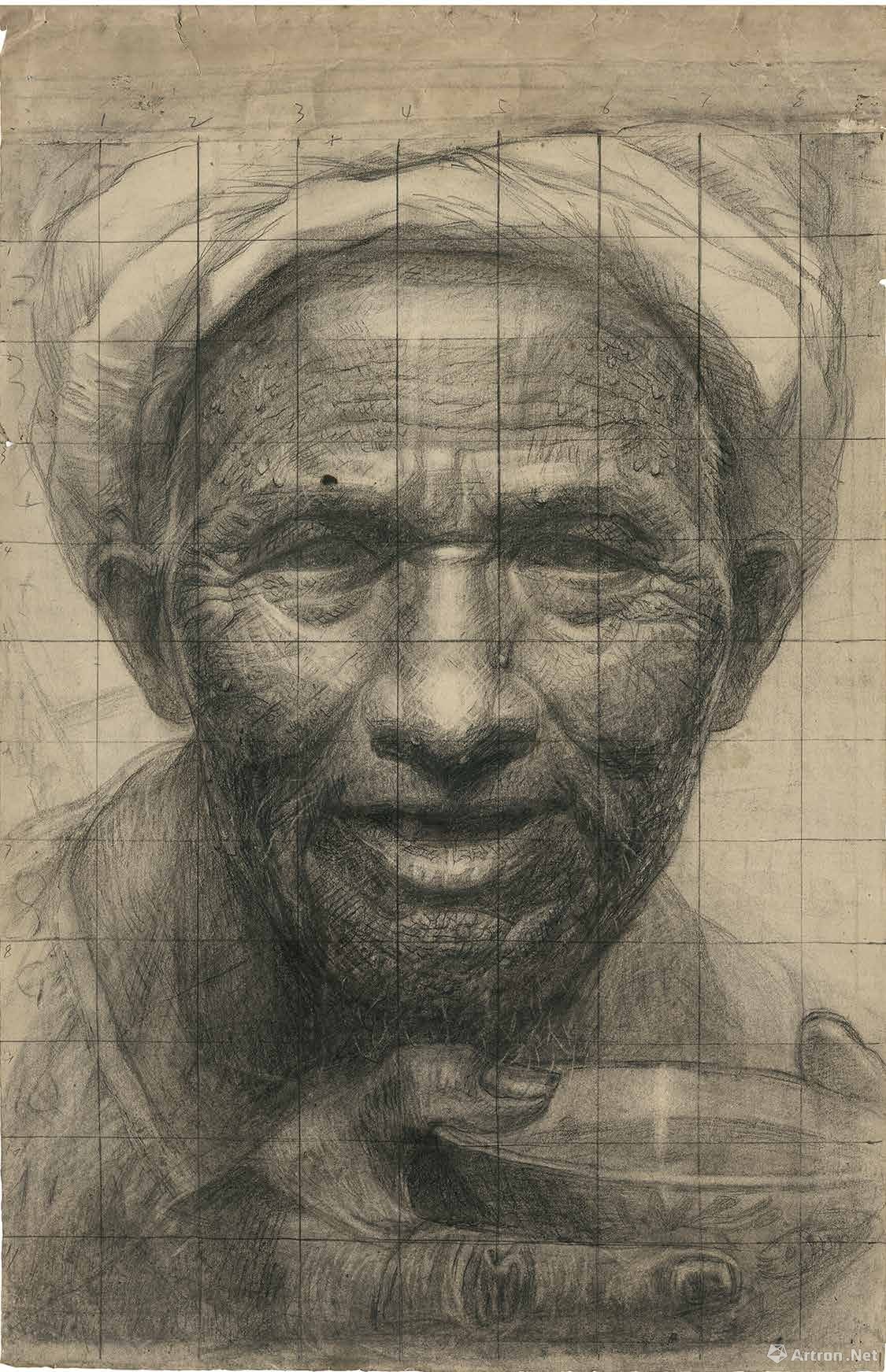

罗中立《父亲》 1980年(图片由国博提供)

20世纪六七十年代,中国美术教育家将造型教学与中国传统美术进一步紧密结合,形成了独特的素描教育理念。作为造型基本功的素描,在壁画、版画、雕塑等多种艺术形式的创作过程中影响深远。艺术家们继续高举人民至上的旗帜,强调革命的浪漫主义和现实主义相结合,加大对中国民族风格的意象探寻,颂扬社会主义劳动之美,不断探索着理想主义的审美图式,表达着社会发展的崇高理想,积淀着别样的文化情感与历史共鸣。

第五单元“多元共存”重点展示改革开放以来,素描领域的探索走向多元,观念、媒介、形式等方面皆有创新。

展览现场(图片鸣谢中国国家博物馆 摄影:余冠辰)

史国良《吹芦笙》2013年

刘万鸣《人物素描三》2018年

1978年以后,思想的解放带来艺术观念的变革,中国艺术家从观念、媒介、语言、风格等方面进行多样化的艺术探索与创新。在开展多元教学、完善中国特色美术教育教学方法的同时,强调以笔墨叙事反映社会历史变革。

展览还将在展期内邀请相关研究领域专家,举办研讨会等学术活动。展览得到了中国美术家协会以及中央美术学院、徐悲鸿纪念馆、中国美术馆、安徽博物院、浙江省博物馆、广州美术学院等文博机构的大力支持。

关键字: 内容标签:中国国家博物馆,素描,,提供,徐悲鸿,艺术,鸣谢中国国家博物馆 素描 提供 徐悲鸿 艺术 鸣谢

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文