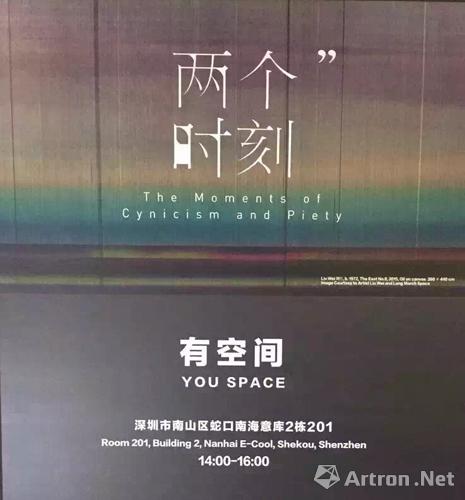

“杨锋艺术与教育基金会收藏展||”展览海报

策展人孙冬冬、鲍栋与收藏家陆寻、杨锋对谈

梁铨《富春山居之一》,2009,综合材料,90 × 120 cm

傅丹《我们人民》,2011-2013,黄铜雕塑,202 × 85 × 260 cm

雅昌艺术网讯 3月26日,杨锋艺术与教育基金会与策展人孙冬冬继续此前展览脉络,推出“杨锋艺术与教育基金会收藏展||”,探讨关于当代艺术、资本、欲望与空间之间看似纷杂却有趣的动力关系。本次展出梁铨、刘韡、蒋志、王光乐、杨福东、杨心广、卢征远、何翔宇、薛峰、陈彧君、李燎、韩冰、Antony Gormley、OlafurEliasson、Martin Parr、Danh Vo 、Etel Adnan、Thiloheinzmann、NuriKuzucan、Map Office、Daniel SteegmannMangrane等艺术家作品。

在“杨锋艺术与教育基金会收藏展||”中,策展人孙冬冬从收藏展所在位置南海意库出发,以1981年深圳蛇口工业区的口号“时间就是金钱,效率就是生命”为切入点,综述了南海意库所处的历史背景与发展脉络——深圳从边陲小镇变为接近香港的现代化大城市的原因是中国主动投身资本主义经济全球化运动的结果,而这个结果揭示了“中心—边缘”的秩序结构,一个强大的“新兴”国家在全球化时代着眼国际新秩序的一次主动性建构。

再次走进“有空间”,策展人孙冬冬按其策展思路将展览梳理出一条清晰的线路。展厅入口先见一大型装置傅丹的作品《我们人民》。傅丹将自由女神像按照1:1的比例复刻成铜制的大型装置,然后分割成碎片,让这些碎片在全世界各地展出,强调了一种“碎片化”的“流动性”。 孙冬冬认为这种形式特别像我们所面对的现在的世界一样,一方面是碎片化,另一方面这种碎片化更方便于流动。我们在接受一些所谓的西方的思想都是片断化的吸收而不是一个整体,这个作品放在这起到提示作用。梁铨的作品《富春山居之一》与装置对应展示,中国传统如何在现代的语境下去呈现,富有东方的意味的画面,但同时发现这种形式又和西方的极简主义或者是贫穷主义、贫穷艺术有某种相似性、连接性、观念的相通性。

上一页 1234 下一页关键字: 内容标签:有空间,当代艺术有空间 当代艺术

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文