“苍穹之韵——刘国松水墨艺术展” 嘉宾合影

“苍穹之韵——刘国松水墨艺术展” 开幕式现场

4月23日下午,“苍穹之韵——刘国松水墨艺术展”在上海中华艺术宫正式开幕。展览呈现艺术家近70年的创作脉络,精选其自1949年至2016年的各个时期最具代表性的画作,包括《风扫过》 (1963)、《地球何许C》(1969年)、《日落的印象之九》 (1972)、《两抹翠綠明镜池-九寨沟系列8》(2001)、《黄土地的春天》(2015)等。其中,本次展览展示了艺术家目前最大的一件作品《源》,该画高19.5米,宽3.6米。

艺术家刘国松

刘国松(左二)现场与嘉宾合影

刘国松1932年生,14岁学画,17岁定居台湾,20岁改习西画。1956年,刘国松从台湾师范大学毕业,创立“五月画会”。1961年后,他回归水墨实践,发明拓墨法、渍墨法,制作“刘国松纸”,并提出“革笔的命”、“革中锋的命”、“模仿新的不能代替模仿旧的,抄袭西洋的不能代替抄袭中国的”等观点,对国内现代水墨的发展起到关键作用。

“苍穹之韵——刘国松水墨艺术展” 展览现场

展览以时间轴为单位,依次展示刘国松不同阶段的创作路径。展览以1949年作品《妈妈,你在哪里?》为开端,第一展厅既展示了其早期受西方表现主义影响的作品,如《裸女》等,也展示了60年代初期的“草书”实践,在那一阶段中,刘国松绕开传统文人画的笔墨,而是受到中国碑帖的影响,发明“拓墨画”和“刘国松纸”,作品中苍劲有力的“草书”,是其先将墨涂在另一张纸或画布上再拓印在画面上的结果。

“苍穹之韵——刘国松水墨艺术展” 展览现场

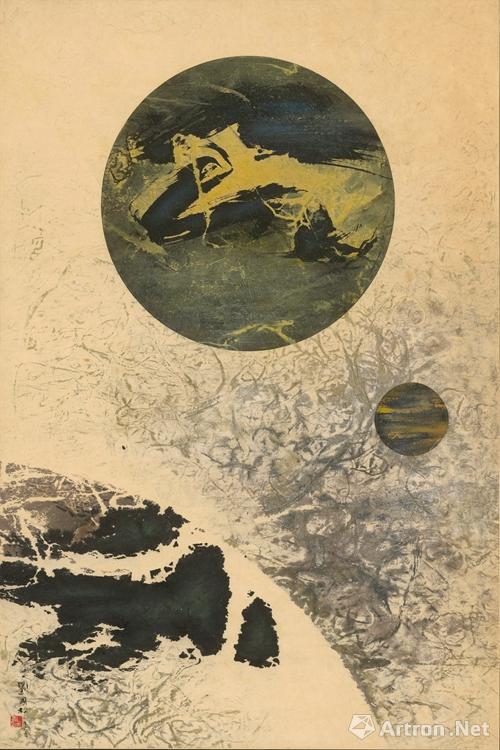

展览的第二板块围绕刘国松著名的“太空画”系列,“太空画”始于1969年,当年,阿波罗第七号太空船第一次离开地球,那些在月球后的照片引发刘国松创作灵感,完成《地球何许》系列。本次展出的“太空画”包括《午夜的太阳III》(1970年)、《如来》(1973)、《月蚀》(1971)等。在刘国松创作脉络中,“太空画”仅维持5年左右,但它是其到访美国之后标志性系列。有趣的是,圆月形象同样出现在其最近的几张作品中,比如2015年创作的《雾霾》。

“苍穹之韵——刘国松水墨艺术展” 展览现场

在“太空画”之后,刘国松感到其离“草书”的水墨实践初衷渐生距离,因此重回水墨世界。上世纪七、八十年代,刘国松开始水拓法,并将渍墨画延续至90年代以后。2000年后,他先后前往九寨沟和西藏,两处胜景都为其拓宽了新的创作领域。《九寨沟系列》采用宣纸叠加描图纸,受水的纸张鼓成一道道痕迹,达到水波的效果。而西藏之旅使其作品尽显磅礴,那些的澎湃山脉形象一直延续至今,比如《雪冈山痕皆自》(2013)、《喜馬拉雅山的一天》(2014)等。

刘国松目前最大作品《源》

这是刘国松在上海的第四场展览,也是其近几年回顾展中体量颇大的回顾展。刘国松说:“我从抽象山水、太空山水,到九寨沟和西藏山水。过去中国画家画的山水都是看到的,体验到的,而我看山水看到太空去了。” 据悉,这场名为“苍穹之韵”的个展持续至5月20日。

《风扫过》 58.5 x 87.5cm 1963

对话刘国松

雅昌艺术网:这次展览涵盖您近70年的创作,最早的一件是?

刘国松:最早的一件是1949年的。那时我刚刚到台湾去读高中一年级,晚上上完自习之后,离睡觉还有一段时间,想妈妈,就跑到学校外面那个田埂上坐着哭。我就把它画了一张水彩画。而那个水彩画很小,是画在一张明信片的反面。

雅昌艺术网:您在师大毕业时举办“四人联展”,并创立“五人画会”,当时建立初衷是?

刘国松:我们四个人大学四年级时在忙毕业创作,当时相约参加全省美展。当时美展作品大多是印象派的作品,结果四人参加,三人落选,唯一进入选的还是印象派的。后来我提议自己办“四人联展”。创办“五月画会”是得到廖继春老师的支持,他当时也是全省美展的评委,知道其中获选过程的细节,他也认为我们入选可能不大,所以很赞成。“五月画会”创办时没有任何章程,就靠会员自己的默契,第二年办了第一个展,开始是4人,之后邀请低一届的两位应届生加入,团队最庞大时有12人左右。

雅昌艺术网:您回归水墨实践是1961年,最初实践哪些方面?

刘国松:其实1959年的时候,我就提出“全盘西化”是不对。从1960年开始,我就画“中西合璧”的画,但是用油画材料做。到1961年开始,正式进入水墨实践阶段。最早受到中国碑帖的影响,我把墨涂在另一张纸上,或另一块布上,然后拓印在画面上,形成肌理感。我将它称为“拓墨画”。1963年,我看到《二祖调心图》的印刷品后,我开始用中国狂草的笔法外加一些渲染,画成抽象山水。这时期的抽象水墨画受到美国抽象表现派的影响。当时做了“刘国松纸”。

《地球何许C》 115.5x77.3cm 1969

《日落的印象之九》 185.5x46.2cm 1972

雅昌艺术网:1966年,您获得美国洛克斐勒三世基金会(The JDR 3rd Found)两年环球旅行奖,受美国加州拉古拉美术馆之邀举办了美国首次个展,回国后境遇完全不同了。

刘国松:我还没有出去之前,打压我很厉害,还拿政治给我扣“红帽子”,那其实是很危险的。当时,板桥艺专(现台湾艺术大学)的张校长看到以后觉得情况不妙,他去找蒋经国,说这些只是新旧派之争,和政治没有关系的。蒋经国和他说,你是专家,你说的话我相信,让他们不要乱搞了。之后就没有找过我们。不过,这事中原委是我三十年以后才知道的,当时张校长90岁了,在台湾历史博物馆办书法回顾展时,他从美国回台湾,我们见了他,他才把故事告诉我。我听了眼泪都要掉下来,我以为当时我打笔仗赢了,还很得意,其实不是的。

雅昌艺术网:去美国后,您进入“太空画”阶段。

刘国松:“太空画”最早1969年完成,当时阿波罗第七号太空船,第一次离开了地球,到了月球的后面,拍回了很多照片。整个的人类进入到了一个太空时代。我画了四五年,但觉得它越画越西方,所以回归了水墨实践。在70年代晚期到80年代,都画的是水拓画,90年代后,就是渍墨画了。

《两抹翠綠明镜池-九寨沟系列8》 69X136.5cm 2001

《山之嶺-西藏组曲四十八》184x92cm 2003

雅昌艺术网:具体如何操作?

刘国松:水拓是把墨跟颜料轻轻地滴在水面上。由于墨是油烟或松烟做的,它比水的比重轻,它会浮在水面上。由于水流动的关系,它就会有一些花纹出来;要水不流动,把墨滴上去,滴一滴,再滴一滴,这两滴它不会连到一起,中间就有一条“白线”。有的时候,我也用挥发性的油来赶这个墨,因为那个墨常常一滴到水面上就化开了,就变成根本看不见了。最后拿宣纸往上一放,它最早吸墨,所有完了以后,花纹全吸在宣纸上了。然后再根据它纹路,然后来它勾成或者是抽象的,或者是具像的,都行。这是纯用笔无法做到的。

雅昌艺术网:那渍墨画如何实践?

刘国松:渍墨画是两张纸摞起来做的。最早实践渍墨画是两张干的宣纸摞在一起,中间有很多空气。一旦把两张纸打湿,有些地方没有空气的,就成气泡。你就拿笔杆赶它,成为各种个这样的形状,这就是最初的渍墨。2000年后,我第一次去九寨沟,想表达水波纹,因此第一次用一张描图纸(硫酸纸),和一张宣纸摞在一起。描图纸放下面,宣纸放上面,我打湿硫酸纸后变成一条条的线条鼓了出来,然后上色,再把另一张描图纸放上去。结果就成了波纹的样子。我很久以前说:“革笔的命”、“革中锋的命”,其实我的想法是想把中国绘画的领域拓宽,不是为了否定传统。古人也用弹粉、吹云,我们都该做更多的水墨实践。

《日上绿树头》59.5x57.5cm 2006

![]()

《喜馬拉雅山的一天》水墨紙本 46X556cm 2014

《黄土地的春天》 70x100.2cm 2015

雅昌艺术网:近几年,您先后举办一些大型展览,主要的初衷是?

刘国松:我最早从抽象山水、太空山水,到九寨沟和西藏山水。过去中国画家画的山水都是看到的,体验到的,而我看山水看到太空去了。所以这次展览叫“苍穹之韵”。我在大陆地区都在美术馆举办展览,以前一直不去画廊,就是想传达一个想法,我多次来大陆,并不是看市场的,我想传达水墨实践的重要性。

关键字: 内容标签:刘国松刘国松

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文