展览现场

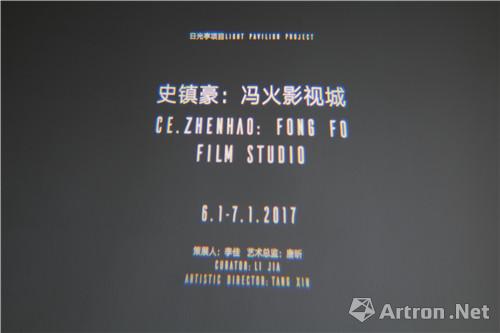

2017年6月1日,“史镇豪:冯火影视城”在北京泰康空间开幕,此次展览是泰康空间2017年日光亭项目的第三次展,呈现了艺术家史镇豪用十天时间在泰康二楼搭建的个人表演及拍摄基地“冯火影视城”。

展览现场观众在观展

展览现场观众在观展

不同于日光亭以往以艺术家个人项目为主的策划思路,本次展览从提案、筹划再到制作、完成都由艺术家史镇豪独力担纲,它同时也是以“冯火”为主体的共同工作的延续和其内容的扩充。“冯火”的名字得自于当时还是广美学生的冯伟敬、朱建林和史镇豪在集体自拍自演长片的过程中,偶遇萤火虫的插曲,并在随后的六年成为这些年轻人自发、共同工作,成长和友谊的见证。

展览现场

展览现场

展览现场

关于“冯火”,策展人李佳在谈到时表示:2013年,冯火的第一个孩子《冯火月刊》在广美大学城附近的南亭村制作完成,冯伟敬是杂志出品人和主编,朱建林负责杂志的广告和推广,BUBU负责印刷及外联,欧飞鸿是冯火的劳务派遣,阿史则是冯火的形象大使。它以故事会一般通俗流行读物的自我期许,收集身边年轻艺术家的创作,以绘本和文字的形式进行连载。这本完全由年轻人自主独立制作发行的刊物坚持在每月21日出版,并慢慢铺开十六个销售点到北京、上海、广州、深圳、沈阳、杭州、苏州、大连、武汉、香港、合肥十一个城市的店头或街边。通过每本1元的售价和每期50元的广告招商来维系其开销。有意思的是,在它诞生至今的四年中,传统媒体的式微和艺术商业的波澜起伏挤压着好些艺术类专业杂志不断退出,而《冯火月刊》这本由美院学生低成本小制作甚至看上去十分粗糙的同人刊却顺利地坚持到今天。更甚者是冯火的工作正在溢出杂志,朝向更大的世界跃跃欲试。今天到广州的朋友可以在冯火印刷社借宿,参与冯社举办的包括文本研习、工作分享、街市游牧等各种活动。冯火还在广东顺德举办了两届“骰盅王大赛”,组建乐队,拍摄影片等。而本次展览“冯火影视城”则同冯火的影片拍摄实践互为表里:在展览现场将展示三部已完成的冯火影片,在现场拍摄的部分镜头也将被用于稍后在广州上映的“冯火大电影”当中,成为其中的一幕。

《那年夏天,宁静的海》,朱建林,单频录像,82分钟,2011

《我叫阿史》,冯火,单频录像,8分30秒,2015

冯火影视城是创作者本人的经验和故事在另一个城市的分身和戏演,也是一次在具体场所的书写实验。身兼杂志形象大使和电影主角的史镇豪把他对“扮演”的兴趣结合进工作方法和创作实践。对人类思想行为的好奇曾经驱使着阿史在他的日常生活中充分地激发自己奇奇怪怪的想象,交替以难民、杀手、窥视狂等不同虚拟的身份来完成这些虚拟角色在生活中应该会做的事情。而挖掘越深,身份越复杂,对自我和人心的理解与体会便会以一种阴暗的形式困扰灵魂。这应该算是“扮演”的黑暗一面吧,而这时阿史会使用另一种创作方式来平衡自己,通过写作将这些分身的过程化解为文本,以消弭其在无可名状时瘀积的沉重。写作因此与分身同构,而写作者、分身或演员、艺术家,这三者也统一在同一个身体之中。秉着这样的线索,史镇豪将既是文本也是表演的虚构组织“视研社”引入了“冯火影视城”。

《冯火永远广告》,冯火,单频录像,6分30秒,2016

“视研社”是史镇豪在《冯火月刊》上连载的一个栏目,它是一部由评论和笔记组成的长篇小说。视研社的三名“社员”都是史镇豪思考的分身,它们分别回应不同的问题,或尝试不同的写作方式。而以史镇豪分身为多重创作主体的视研社,同时也是史镇豪邀请入驻冯火影视城的嘉宾。视研社的大量稿件文本也会呈现在影视城当中。而影视城中搭建的空间则与视研社的文本相关联,作为搭建模版的三个场景(公园、室内、江边)直接对应着视研社文本梳理出来的三个场景,而一部与文本相关的三频录像也将同时在影视城中呈现。用这种方式,史镇豪顺延了他在冯火工作和“视研社”中实践的,关于“空间”同“连结”的想象。而包含了共同实践和个人工作的冯火影视城,届时也将成为链接表演、写作、展览的中枢。

据悉,此次展览将展至7月1日。

关于艺术家

史镇豪,1989年生于广东湛江。2012年毕业于广州美术学院第五工作室,同年加入黄边站 HB STATION。《冯火月刊》成员,现生活、工作于广州。

关键字: 内容标签:泰康空间,史镇豪泰康空间 史镇豪

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文