“当兵后悔两年,不当兵后悔一辈子。”

穿过一天绿军装,军人的烙印就刻在人的身上、心上。

这些艺术家,不管入伍时间长短,虽然军中日子大多艰苦,但是在他们的回忆中,都变成了美好和收获。

他们是艺术家,也是军人。

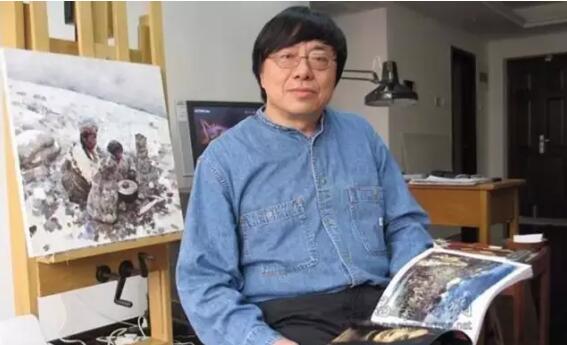

艾轩

艾轩(生于1947年)

艾轩被封为当代写实油画的“盟主”之一。附中毕业时,艾轩赶上了“知青下乡”,四年下乡结束后回到城里当兵。在成都军区创作组时,艾轩终于可以不用再偷偷摸摸画画,艾轩开始成为一个专职的画家,真正地开始了自己的艺术家之路,艾轩后来选择西藏题材也与这段从军经历有关。

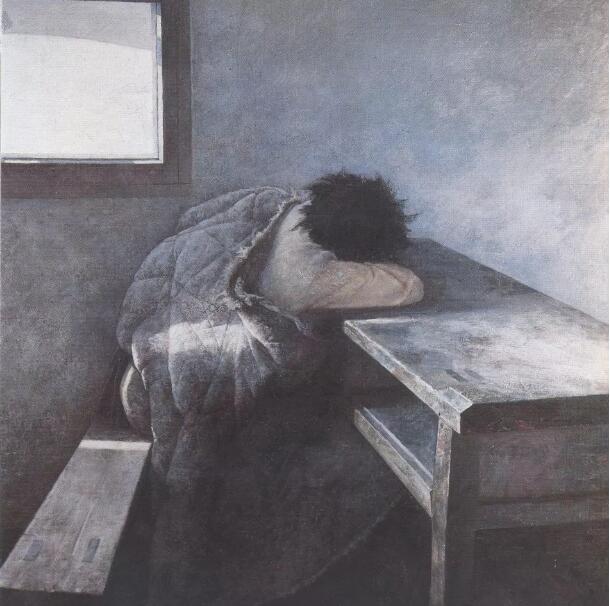

《白雾渐渐散去》

《也许天还是那样蓝》

艾轩的作品几乎全部以西藏的山水、人物为题材,扣人心弦之处是“借景抒怀"。

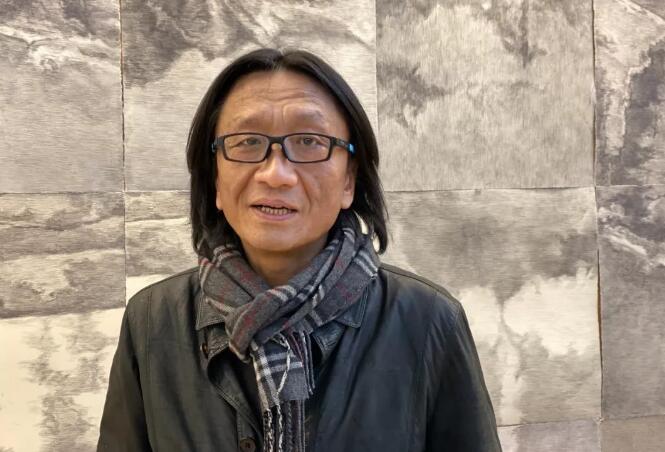

李小可

李小可(生于1944年)

1960年,16岁的花季少年李小可万里挑一地进了美院附中,赶上部队在艺术院校头一次征兵,李小可瞒着父亲跑去报了名。李小可当年服兵役是在唐山,凭借一手好枪法在新兵中迅速斩露头角。1969年,李小可复员回到北京,后来回到画坛。李小可后来回忆军旅生涯:“当兵对我的一生有着非常重要的影响。首先是把你这么一个知识分子家庭出身的人放在了跟一般人一样的环境,同大部分从农村来的战友生活在一起,还要完成站岗、训练等一系列的艰苦训练和严格的组织纪律性教育。”

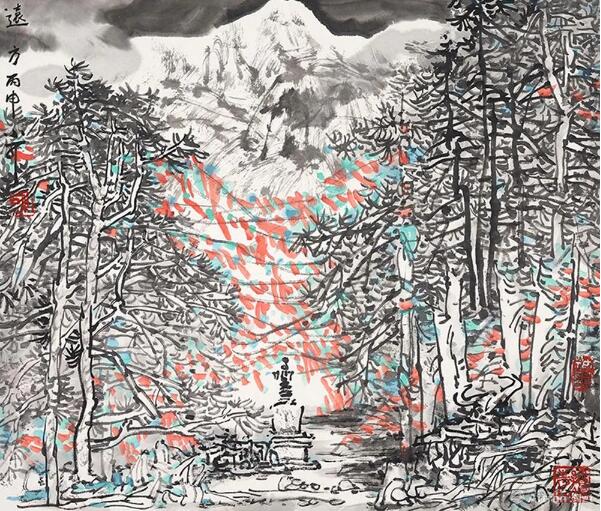

《远方》 2016年 45x53cm 设色纸本

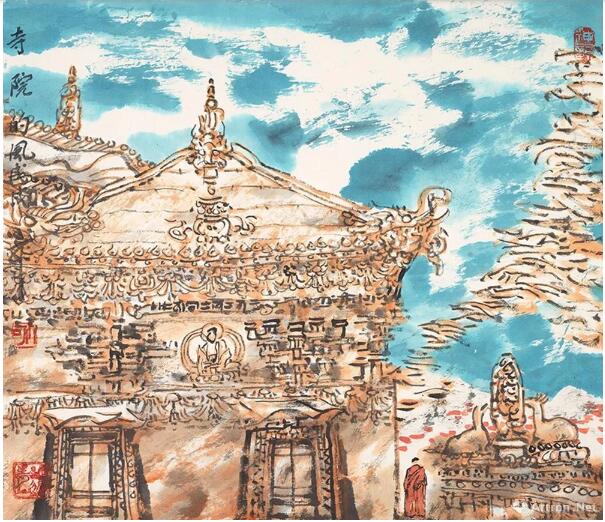

《寺院的风》 2018年 46x52cm 设色纸本

作为李可染大师的儿子和学生,李小可在继承家学完成了一个山水画家所必备的学养和基本训练之后,已经成为当代山水画坛极具实力的画家。

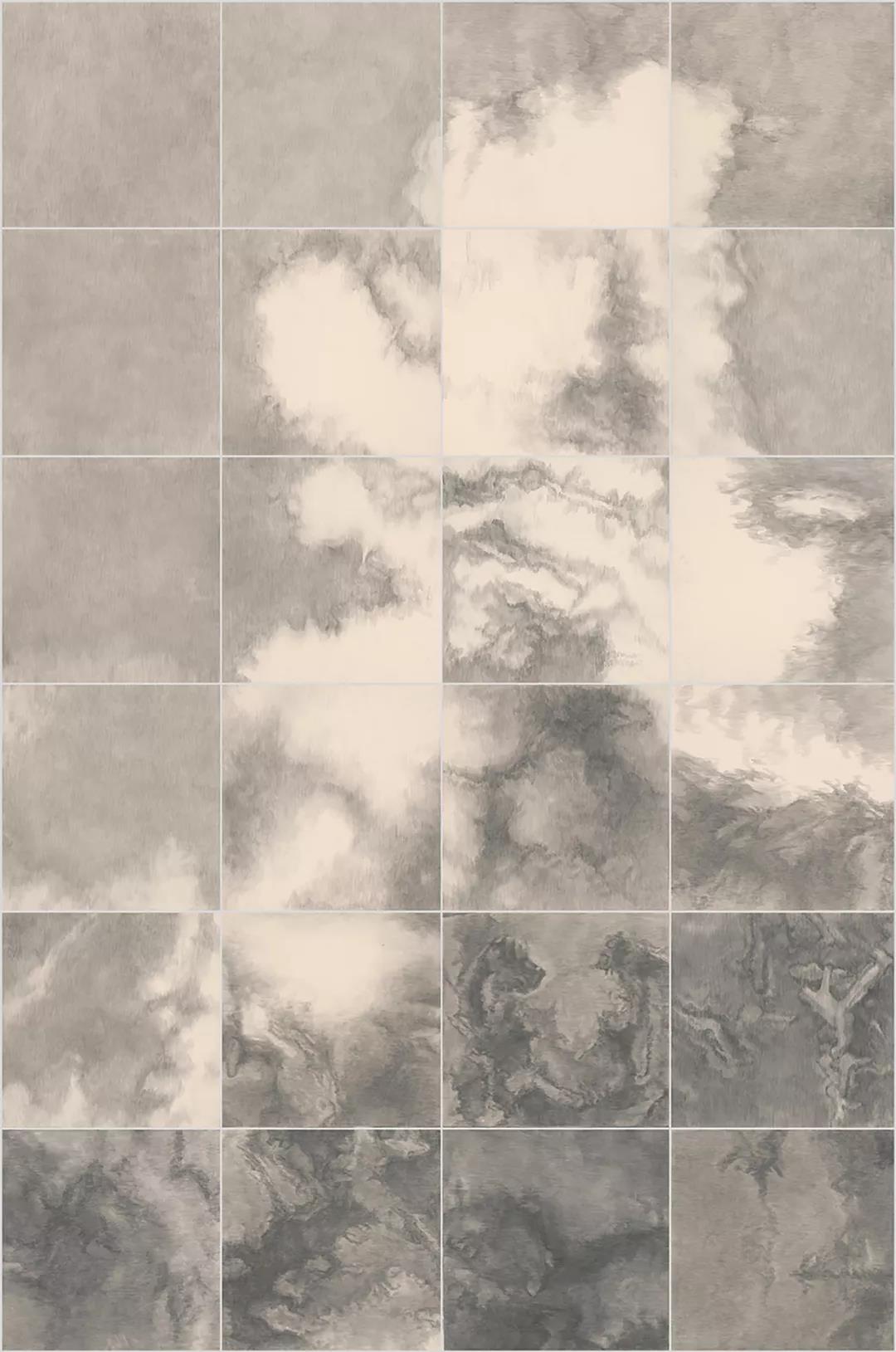

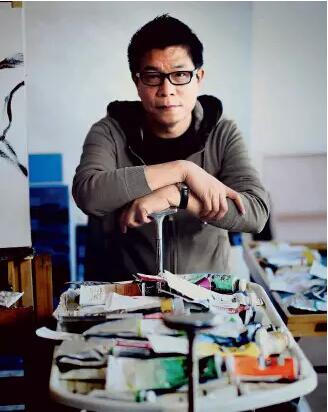

苏新平

苏新平(生于1960年)

苏新平于1977年1月份正式入伍。最初是野战部队,后来被调到内蒙古乌盟市分区电影队当放映员。1979年3月,苏新平退伍。多年后,苏新平撰文回忆:“回顾两年的部队生活,一是对社会体制有了粗浅的认知;二是草原深处的广阔和神秘,开阔了我的视野和想象;三是增强了我对生命的珍视和野性的感悟。这些经历和体验都成为了我艺术思想和语言实践的重要资源。”

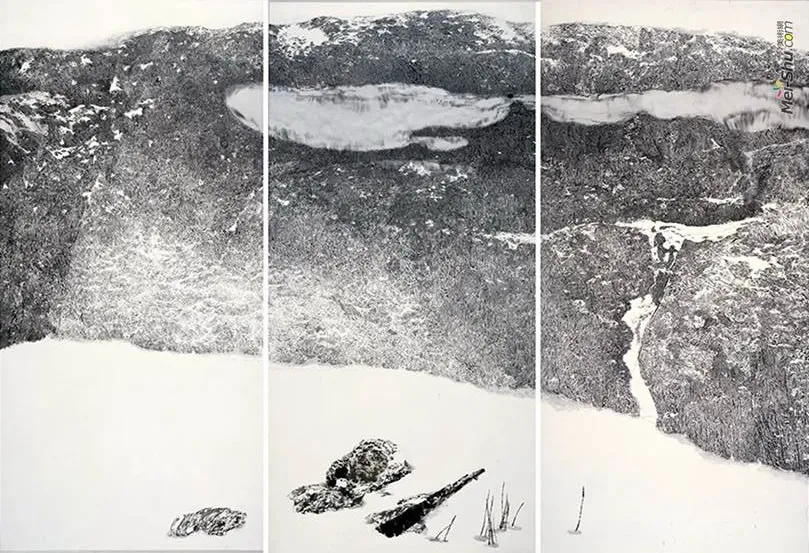

《荒原6号》,336×224cm(56×56cm×24),纸上铅笔,2019

《荒原8号》(局部),224 × 2296 cm(56 × 56cm × 164),纸上铅笔,2015-2019

苏新平多年来坚持用版画、油画、素描、色粉等形式展开艺术语言的探索。他的作品时常透露着一种空灵和孤独感,但也同样显示出了不一样的生命力和自由。

沈敬东

沈敬东(生于1965年)

沈敬东被视为中国当代艺术家中军旅题材的代表性艺术家。上世纪90年代初,沈敬东从南京艺术学院版画系毕业后,被南京军区前线文工团特招入伍,从事舞台美术工作,一做就是17年。受多年军旅生活的启发,他的作品多以卡通化士兵肖像为创作主题。从军经历使得他的作品将英雄主义与童趣相结合。

《工兵方阵》 油画

《空军方阵》 油画

从端正“英雄”到治愈系“小王子”,再到社会生活的方方面面,沈敬东一直用自己看似光滑坚硬却吹弹可破的陶瓷画面释放出与现实社会息息相关的能量。

史国良

史国良(生于1956年)

史国良是中国当代著名人物画家。1980年,从中央美术学院国画系毕业的史国良进入解放军艺术学院,成为了一名军人。史国良对军艺时光充满了感情,“纵有千般不如意的地方”,但生活丰富多彩:“我从平民百姓变成一个战士,不仅心理上发生了转变,而且也在我的灵魂中留下深深的烙印。我至今留恋我所穿过的绿军装,三块红:红帽徽和两个红领章。这其实是对那段生活的怀念。”

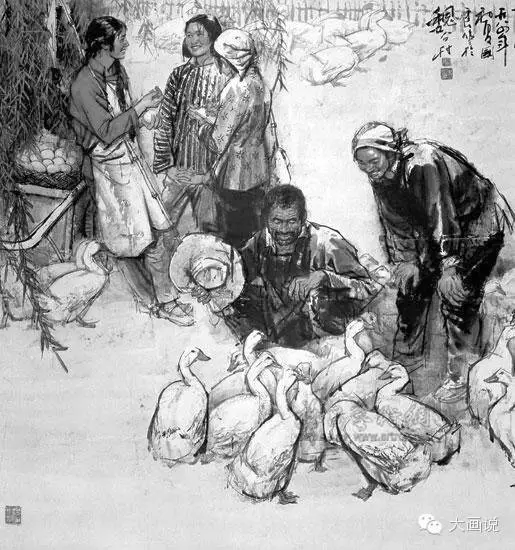

史国良作品《访状元》

史国良作品《高蠡暴动》

史国良师从蒋兆和、黄胄和周思聪先生。他的画风以写实手法反映时代生活为主,功底扎实、笔墨厚重,是中国人物画坛写实画派的重要代表。

邵增虎

邵增虎(生于1937年)

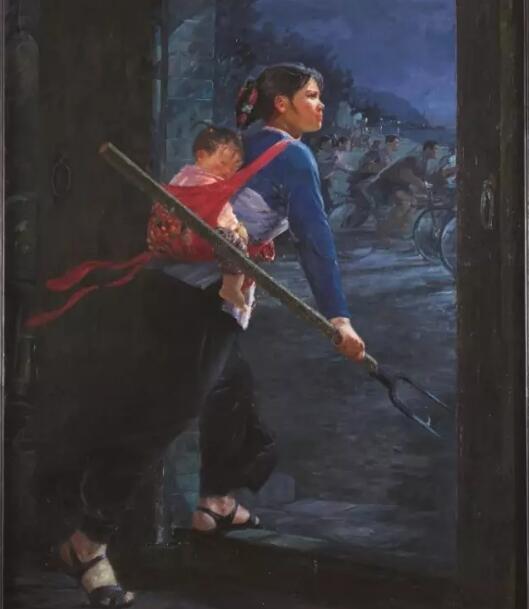

邵增虎是中国伤痕美术的领军人物之一。邵增虎从大学毕业入伍直到1998年9月退休,在军队度过了36年,军旅生涯对他的艺术之旅影响极大。在军队时,他的作品全部是军旅题材的人物画,1971年创作的《螺号响了》和1979年创作的《农机专家之死》均是其代表作,在当时引起了全国范围的关注,奠定了邵增虎在全国全军美术上的地位。在部队时,他用军旅题材形成邵氏风格,奠定个人的艺术高峰。

《螺号响了》156X120CM 1971年

《农机专家之死》 109x89cm 布面油画 1979年

邵增虎的作品大多从“小”处着眼来表达出他对时代的见证与人生的审思态度,这些作品之名平淡如水,但画里画外蕴含深意。

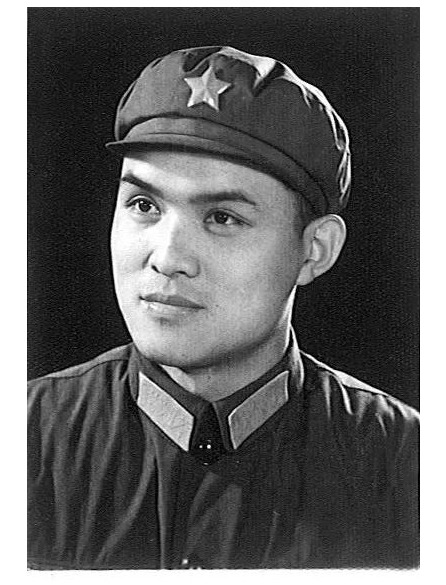

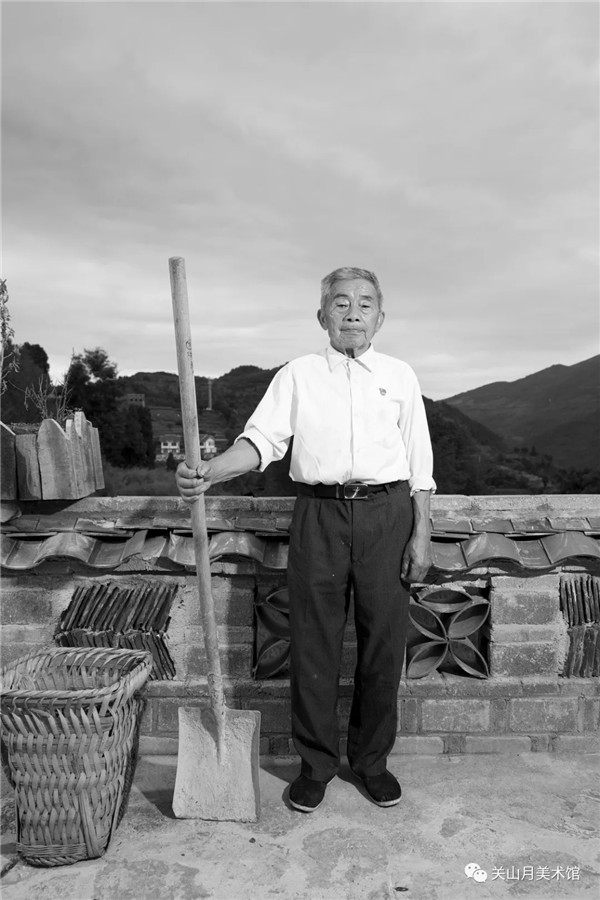

肖全

肖全(生于1959年)

肖全被称为“中国最好的人像摄影师”。1978年肖全参军,到位于青岛的海军二航校学习机械,因成绩优异调入北京海军航空兵部队。肖全当了4年飞行员,每月的10元津贴都被他用来购买摄影资料,21岁那年,肖全拿到了第一台相机,开启了“摄影艺术家”之路。

黄大发 遵义 2017

魏钰琦-0628-洛阳时代肖像22970

上世纪90年代拍摄的《我们这一代》让肖全“一战成名”,在他的镜头下几乎囊括了1980、1990年代文学艺术界风云一时的各色知名人物。近些年,他将镜头对准了城市里的普通人。

王中军

王中军(生于1960年)

王中军堪称当代艺术领域大哥级藏家。王中军于1976年应征入伍,那时他未满17岁,初中尚未毕业。入伍后,从小痴迷绘画的王中军凭借着扎实的美术基础,给首长们做军队的标图。再后来,他被抽调到军里做标图员。他在部队主要是负责出黑板报,又开始画了大量速写,王中军的速写那时打下了比较好的基础。1980年,王中军退伍回京上大学。

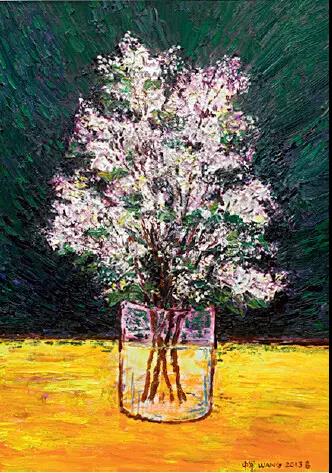

《紫色丁香》,布面油画,50×70cm,2013年

《红色鸡冠花》,布面油画,60×80cm,2012年

拥有很多头衔的王中军,儿时的愿望是成为一名美术老师。2012 年,王中军终于重拾画笔。树木、花草、裸女,成为王中军作品中时常描绘的内容。

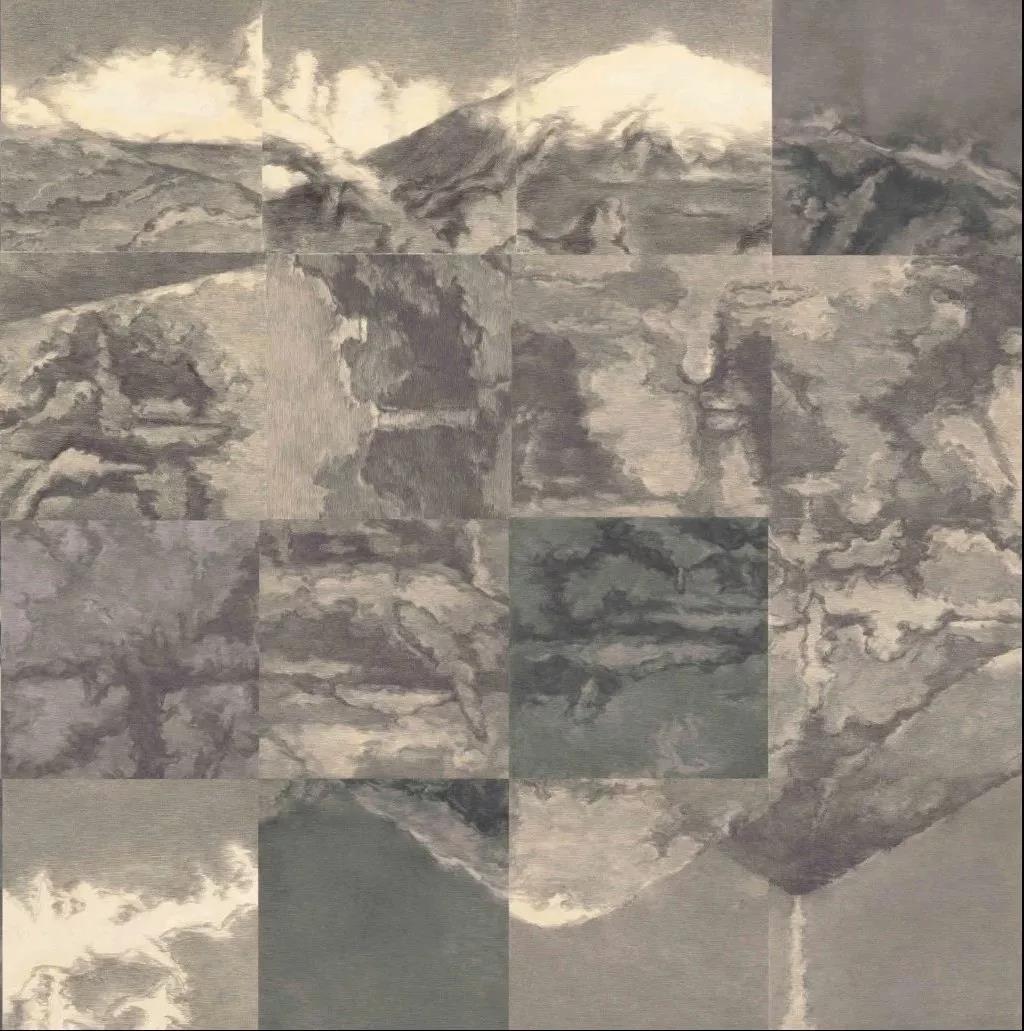

袁武

袁武(生于1959年)

袁武是当代水墨人物画的杰出代表之一。1995年,袁武从中央美术学院研究生毕业后特招入伍,到解放军艺术学院美术系当了一名专业教师。自此,袁武正式成为了一名军旅画家。参军入伍也是袁武艺术人生中最为重要的一段经历。知青和工人经历使袁武对社会底层有了深切的体验,军旅生活让袁武对现实的关照有了一种历史的情怀,同时也使他对历史的描绘,有了许多活灵活现的生命内容。

《夏日,阿拉山口的雪》200x340cm 1999年

《抗联组画-牺牲》300×450cm 2011年

袁武最突出的特色,是将东北、古典、军旅题材的作品与主旨思想很完整的结合统一起来。

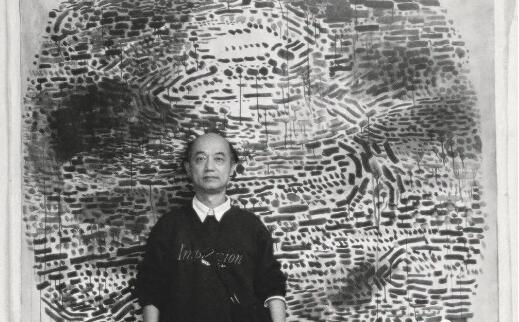

余友涵

余友涵(生于1943年)

余友涵被认为是中国当代最有影响力的艺术家之一。1961年,余友涵到部队参军,在空闲的时候就练习速写,给战士们画头像。余友涵当时所在的营的通讯营,他的工作是学习发报:“滴滴、答答”。“滴滴”是点,“答答”是横,成了他“圆”系列的来源。1965年,余友涵退伍,考上了中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)陶瓷专业。

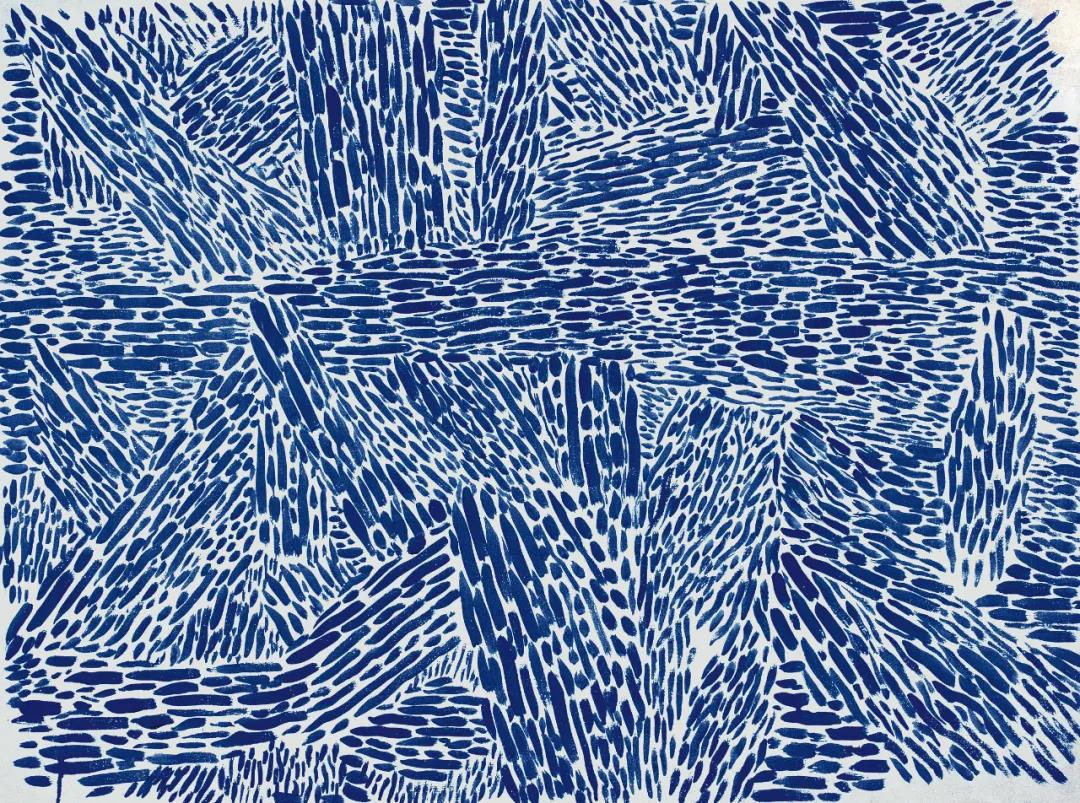

《抽象 1991-10》 114×84cm 布面丙烯 1991

《抽象 1983-18》 108×78cm 纸上丙烯 1983

近50年的艺术生涯中,余友涵经历了波澜起伏的时代变化,也亲身参与和见证了中国当代艺术的历史,是中国当代抽象艺术和政治波普风格的重要开创者之一。

曾来德

曾来德(生于1956年)

曾来德是当代的书写者。他1973年入伍,参军至大北沙漠,军旅生涯曾长达30多年,曾获全国“新长征突击手”称号。2004年转业至文旅部中国国家画院。

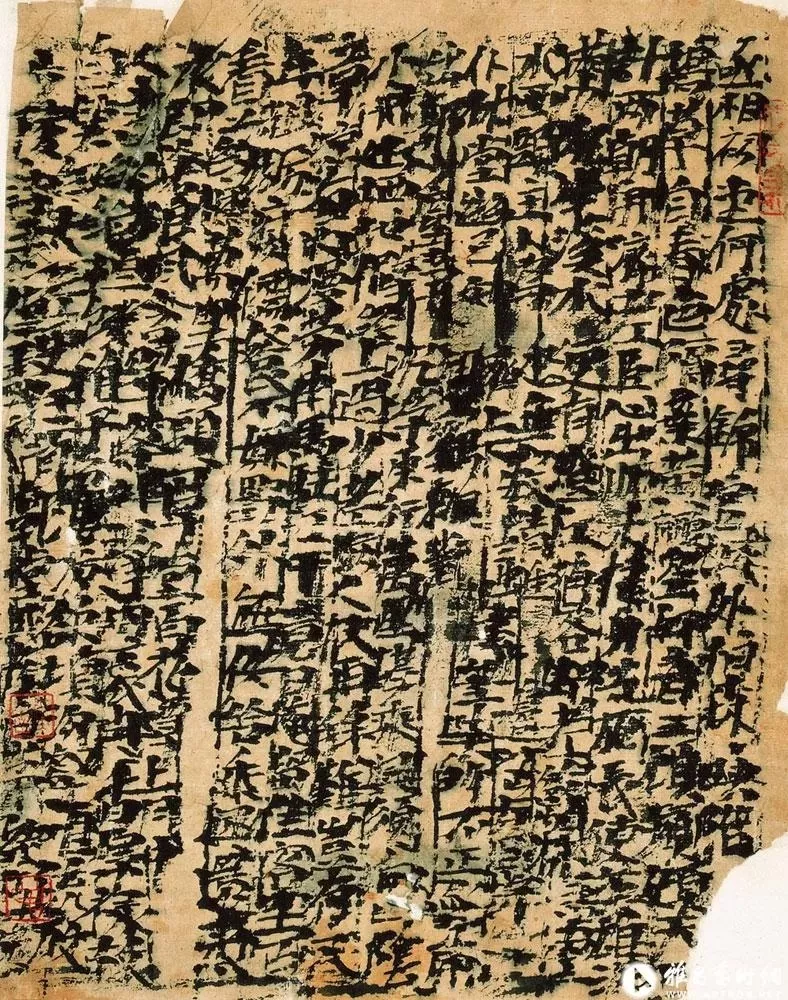

《残诗-语词系列》85x72cm 2001年作

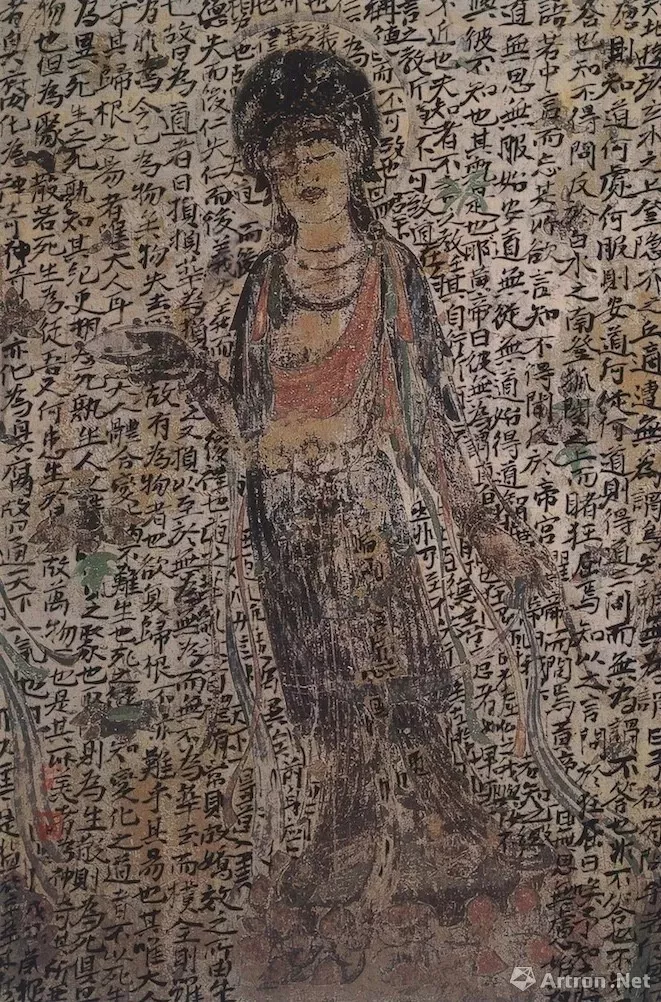

《小楷写经》 45cmx30cm 2018年

从80年代开始,曾来德用着一支长锋羊毫,在艺术之路上“锋出八面”,在传统书法与现代书法两个方向上同时展开,完成了一个现代书法体系的创作和思考。

关键字: 内容标签:八一建军节,军旅艺术家,艺术家,,小可,入伍,作品八一建军节 军旅艺术家 艺术家 小可 入伍 作品

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文