《王璜生:呼/吸》展览现场

王璜生与现场《呼/吸》装置

2019年春夏,王璜生回到汕头老家,去医院探望病人,氧气瓶就这样顺其自然进入他的视野里。

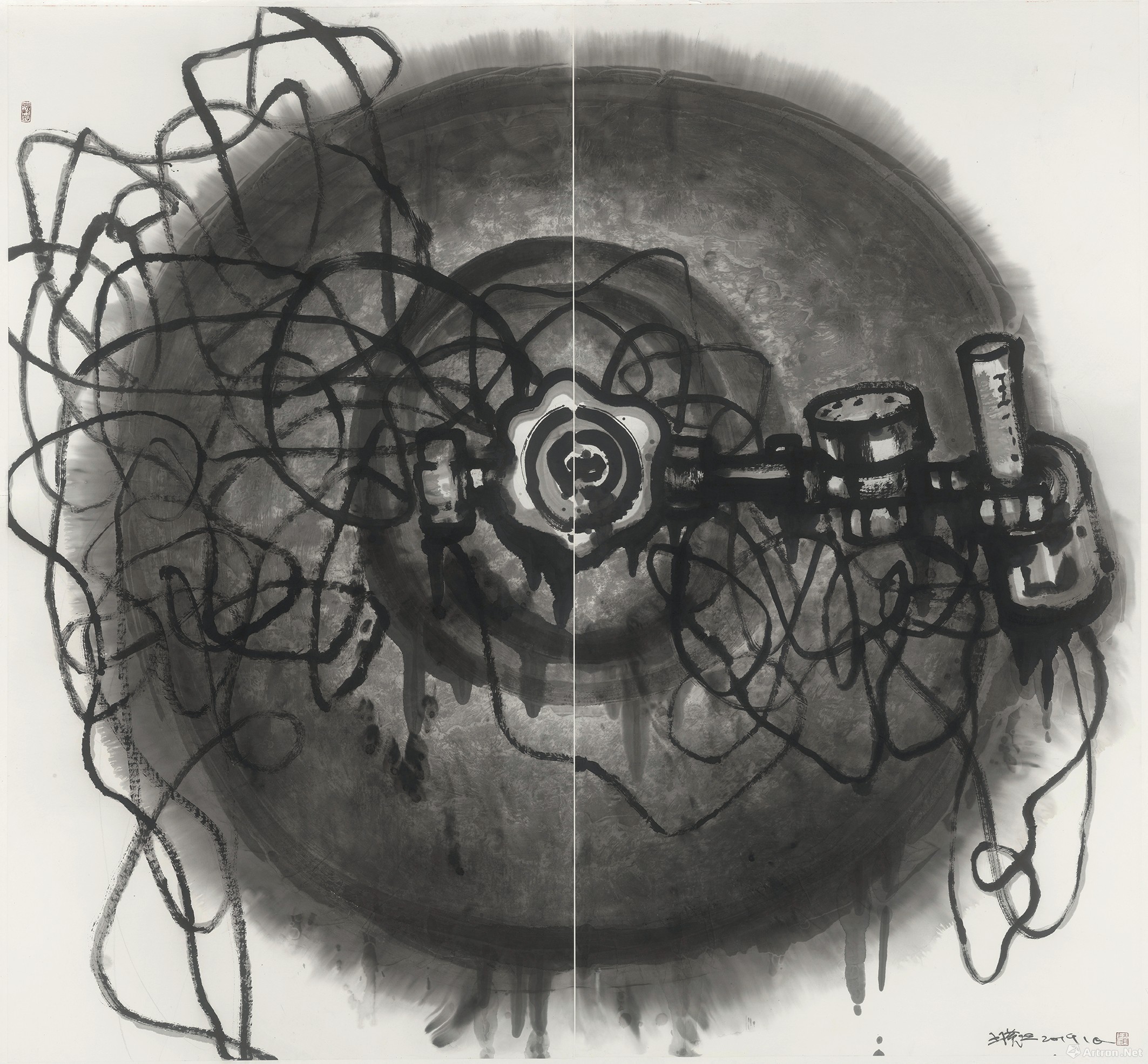

王璜生一直对有特殊指向性或有社会学意义的材料感兴趣,氧气瓶作为生命的急需品,外形沉重厚实的钢瓶体像炮弹、内部高压又使之成为一件搬运危险品,暗示在展示当代生活悖论的同时,也指出潜伏于现代生活中,以拯救生命为名而合法存在的危险性。

氧气瓶这样丰富的内涵,触动了王璜生,并立即开始构想如何以氧气瓶进行创作。

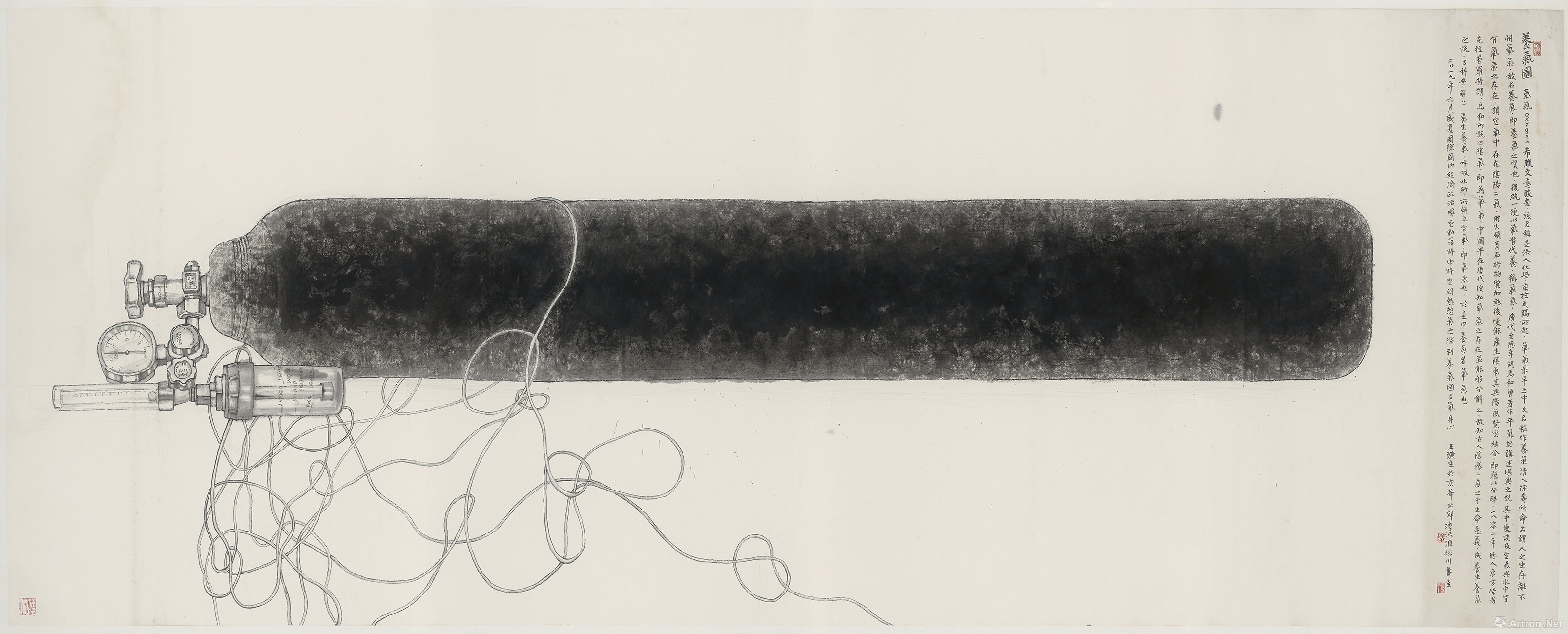

他先以工笔精细为氧气瓶造像,之后氧气瓶在画面中慢慢“变形”,水墨与氧气瓶结合后形成的滴滴答答融化感,营造出一种苍凉之感。

“王璜生:呼/吸”展览现场,龙美术馆(西岸馆),2020

王璜生,《呼/吸之一》,纸本水墨,365x145cm,2019

王璜生,《呼/吸之二》,纸本水墨,365×145cm,2019

水墨之后,氧气瓶又该何去何从?

王璜生与音乐家朋友在听到敲击氧气瓶的声音后,合作了装置影像《呼/吸》。影像里,王璜生敲打氧气瓶所传送出来的声音,以及心跳、呼吸这一声音元素,用放大、扩音了的音响来提示生命的坚韧与脆弱的双重意义。王璜生与氧气瓶之间的互动,也让人看到他对于生命威胁迎面而上的勇气。

范迪安看到《呼/吸》影像后,第一时间评论道:“相当令人触目惊心,充满了视听的震撼力!急促的呼吸声直逼人心,氧气瓶象征着救赎,他自己敲击氧气瓶的行为如同驱疫的仪式···作品在场景和动态的剪辑上丝丝入扣,在光影和声音的混响上构成多声部节奏,结尾的钟声尤其富有意味,交织着生命的飘逝和生存的希望。”

王璜生,《呼/吸》视频 3’23” 2019 (截屏)

“王璜生:呼/吸”展览现场,龙美术馆(西岸馆),2020

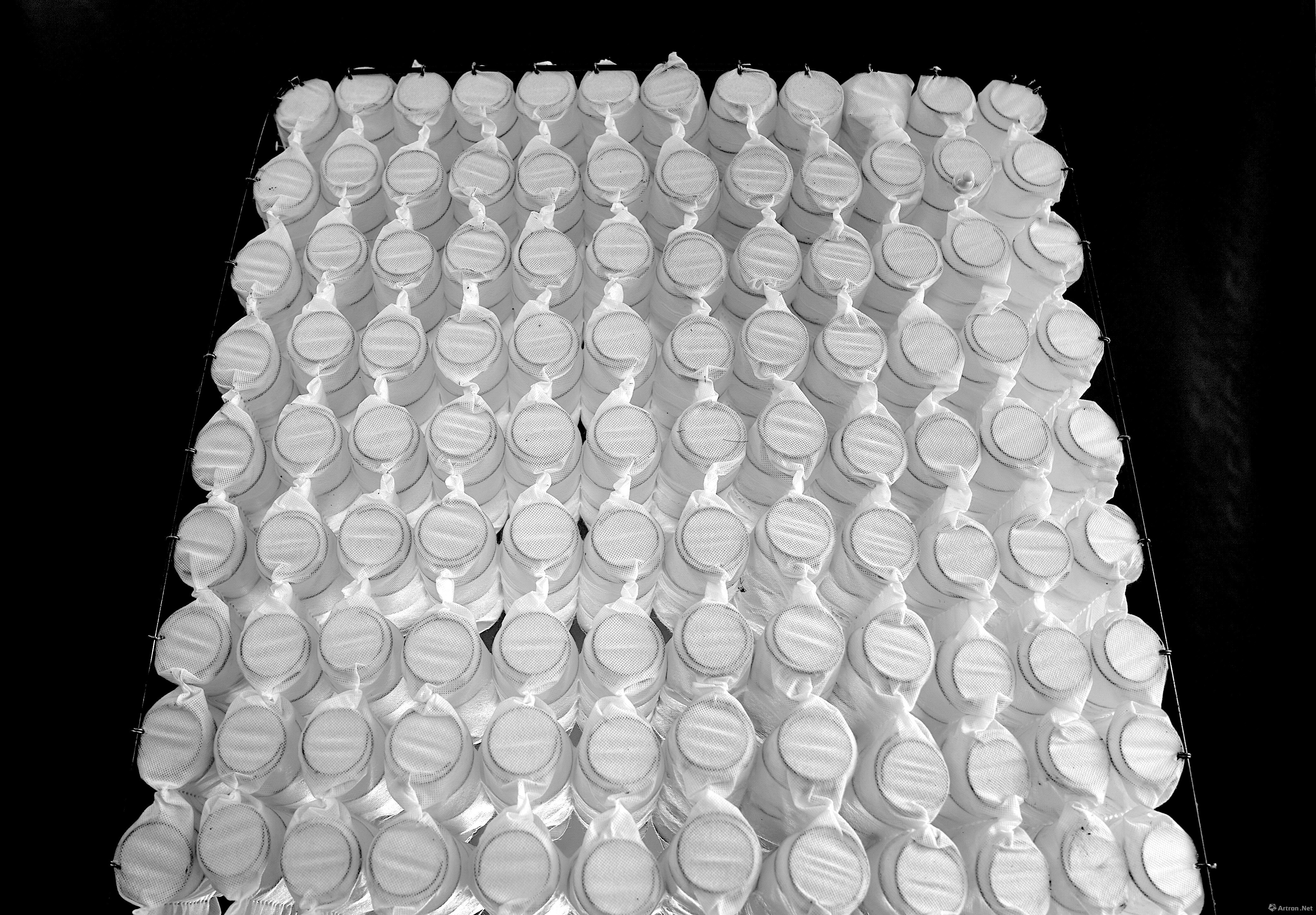

《呼/吸》系列本计划今年2月在龙美术馆(西岸馆)亮相,因“新冠”疫情而延期。在制作展览方案之前,龙美术馆(西岸馆)弧形的空间像氧气瓶的内胆,让王璜生对此充满了想象。但《呼/吸》装置在现场实施过程中依旧几经推翻预设,最终以摆放在地面及悬挂氧气瓶的形式呈现出来。整体作品犹如一颗颗发射的导弹,气氛肃穆庄严。而王璜生觉得,做艺术有意思的地方,就是在现场不断地试验。

“王璜生:呼/吸”展览现场,龙美术馆(西岸馆),2020

本次展览策展人顾铮(左)、王璜生(右)

8月1日起,“王璜生:呼/吸”展览正式启幕,作为王璜生一个阶段性大型展览,本次主要以“纱布”为线索,展出《呼/吸》、《风之痕》、《谈话》、《白梦》及《疫期日记》、《箴象》等装置、影像、声音及水墨系列作品。

在展览开幕前几天,媒体报道大连市出现新一波疫情。由此,现下再看展览,就如本次展览策展人顾铮所说:“在当下这个我们仍然处于与新冠病毒奋力抗争的时期,王璜生所选择的氧气瓶意象是一个一语成谶的意象。在今天全世界曾经一度为呼吸机的短缺而焦虑苦恼并加紧生产呼吸机的时候,氧气瓶这个意象所提示的呼吸之于人、之于生命的重要性与紧迫性,就不需要任何说明而一目瞭然了。”

而展览本身所具备的预言性和隐喻性,也说明了王璜生对生命及人类关怀的前瞻视野。

从左至右:包一峰、王璜生

【新作:痛楚、不安与紧张】

公共空间《谈话》与氧气瓶

展览位于龙美术馆(西岸馆)2楼2号展厅,展厅外部的大平台被王璜生用作公共展示空间,将氧气瓶与《谈话》重新结合。

《谈话》雕塑装置是用生活用品,表现王璜生对舒适与尖厉的思考。沙发能够传递“舒适”的感知意象,却又在此被塑造成冰冷的、坚硬的、灰暗的质感,透明的外壳让作品内里的尖利铁丝网显露无疑,在视觉上和感觉上形成强烈冲突。

布展前,王璜生最初设想,将红色绒布作为作品背景,暗合当下形势下世界圆桌的谈判意境,“但最终将《谈话》放在户外空间的效果非常好,《谈话》放在人与人之间的不安状态下,彼此都坐在危险位置上,说话需谨慎。”

王璜生,《风之痕黑白001》,艺术微喷,70x46cm,2020

王璜生,《风之痕·飘07》,艺术微喷,63x36cm,2020

疫情期间,王璜生创作了《风之痕》、《白梦》及《疫期日记》3组新作。影像、摄影作品《风之痕》中,随风飘动的长带沾染红色“血迹”如招魂的旌幡般一路起伏地飘舞于荒野和空城,提示一种无法命名的危惧与恐怖。

这件作品里,王璜生并没有完全表达疫情,而是希望大家通过疫情,能感受到生命的脆弱、独立,整件作品既伤感,也有美丽的痕迹。

王璜生,《白梦01》,艺术微喷,100x76cm,2020

王璜生,《白梦02》,艺术微喷,100x72cm,2020

装置及摄影作品《白梦》,是王璜生偶然从路边捡回的床垫支架,用纱布与之再度组合,通过摄影赋予了材料新的意象。

床垫的意象与标题“白梦”交缠,从内至外地破除出多重意义——既是生活用品,也是梦想孵化装置。一面凝视自我与现实,一面召唤想象与思考,王璜生对生命以及现实危机的拷问作用于物像之上,演化出更深刻直接的面貌并与观者共享。

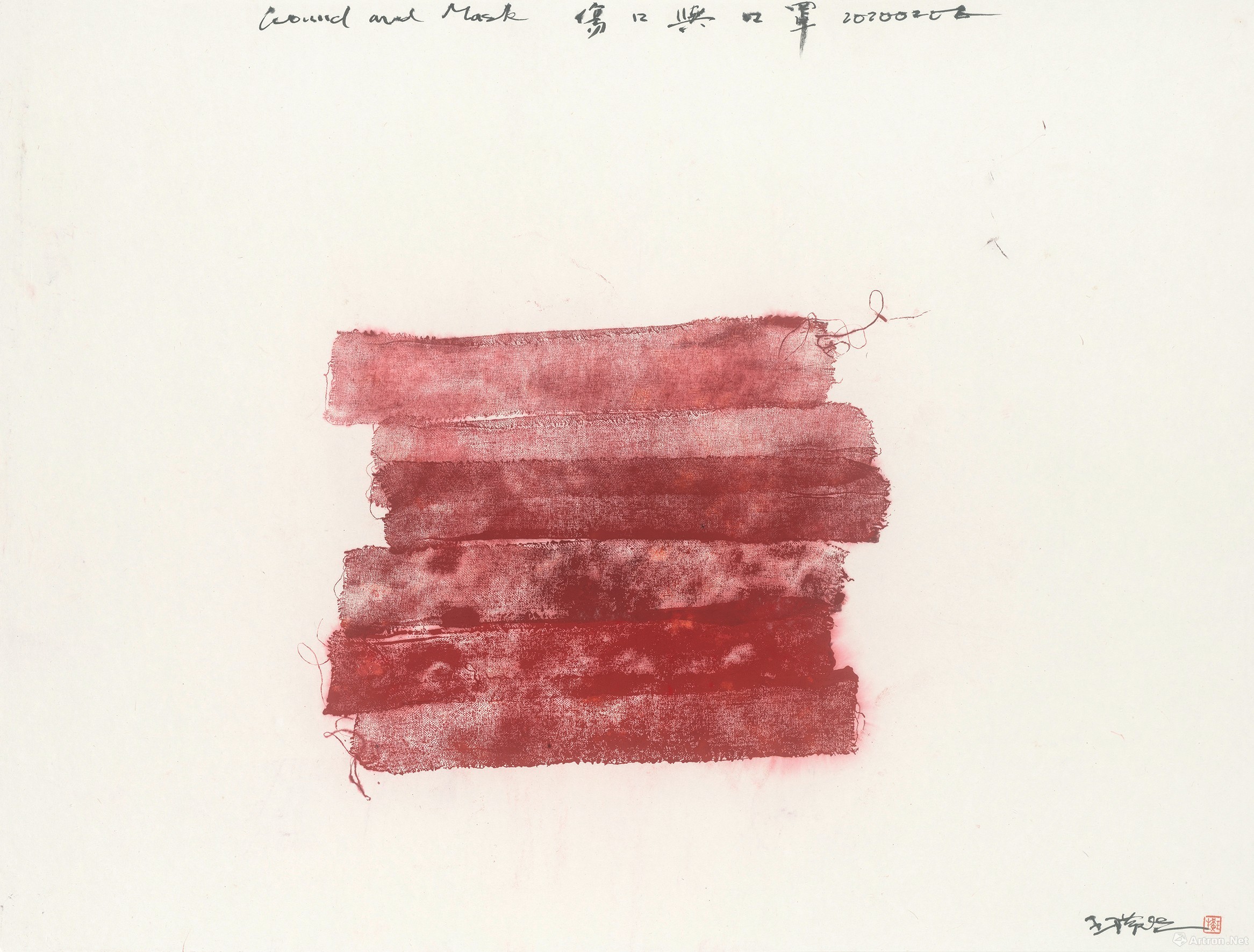

王璜生,《疫期日记:伤口与口罩》,纸本设色拓印,100x69cm,2020

王璜生,《疫期日记200204》,纸本设色拓印 ,69x48cm,2020

新作《疫期日记》系列是王璜生从2月2日起开始创作,呈现了他疫情期间的感触与思考。面对汹涌而来的自然病毒与社会之病,王璜生深刻思考了关于艺术介入社会的作用,以艺术为工具对这一重大事件进行历史记录,同时将病毒肆虐期间自身情绪的波动反馈于作品中,表达在此特殊状态下对生命的抗争、生命的脆弱、生命的创伤、生命的珍惜的思考,将切实的生命体验作为创作资源。

展览现场

除此之外,现场也有最早开始涉及纱布材料的《缠》装置,到拓印纱布的《箴象》系列,这些作品完整梳理了王璜生对纱布这一带有伤害和救赎双重深意的特殊媒材的阐述。

无论是氧气瓶、铁丝网还是封口胶带或纱布绑带,在顾铮看来,营造出了生命生生不息却又时时危急的警讯意象,但这正是生命“呼吸”和“呼吸”日常的不息探讨。

王璜生与氧气瓶

【对谈王璜生】

艺术网:展览最早一组作品是2014年的《谈话》,也有最新创作的。展览作为您阶段性的总结,是指哪一方面?

王璜生:这次阶段性是指2017年以来的创作。其实2014年的《谈话》系列在德国,所以这次是重新创作,反而有一种新的感受。这件作品与氧气瓶结合,可以构成一种新的关系。

艺术网:《呼/吸》装置影像中,您在其中敲击氧气瓶,这算是您首次尝试行为艺术类作品吗?

王璜生:我并不觉得这是行为艺术,就是一件我参与其中的视频作品,我敲打氧气瓶只是想要获得这个声音或者有这种感觉的东西。

展厅现场呈现的最终影像,我将自己的很多镜头去掉了,当时3月首次亮相时是4分钟,这次只有3分钟。

这次在装置《缠》附近,呈现了一件7分多钟的影像作品《缠》,这是我学生跟踪拍摄我用纱布包扎铁丝网的过程,如果说这是行为艺术,那这件作品就是我最早的行为艺术。

艺术网:《呼/吸》系列是从绘画到装置影像,两者有联系吗?

王璜生:对我来说,这是一个非常有意思的过程。我特别不愿意不断去画一个东西,或者做一个东西再使用,我想要每个作品都有新的切入点。

纱布也好氧气瓶也好,当时想了很多方案,怎么将氧气瓶变成装置、如何呈现,最后找到声音,尝试后效果非常好,所以才从声音入手去做。

我非常喜欢这个过程,艺术家应该不断地思考,当你要去做一个东西时,不是一想到就要按照固定思路去做,中间会发生很多变化,需要不断修正自己、不断地碰到新的机会或触发点,逐渐转变成另外一个方向。

展厅现场

王璜生,《呼/吸之三》,纸本水墨,198x180cm,2019

艺术网:《呼/吸》系列作品中,绘画或者现场氧气瓶的装置,还是能看到“线条”,这是为了呼应此前作品,构建作品的脉络吗?

王璜生:也不是构建脉络,人有时候对某种东西会感兴趣,我想将氧气管跟展览结合时,当时还想象了一个意象:如果用灯光照射出氧气瓶和氧气管这类线条的影子,应该是挺有感觉的。但后来觉得呈现的东西不能太多,还是少一点好。

在现场氧气瓶装置的布置中,原本也是将影像与氧气瓶结合,但效果出来后,发现本身这堆氧气瓶表现出来的力量已经特别强,加上影像反而显得有些冲突,所以我将小影像放在装置展厅尾部。

展厅《白梦》系列现场

艺术网:氧气瓶、床垫是新作中出现的材料,后期会将它们在作品中延续下去吗?

王璜生:不一定,因为《白梦》系列的出发点,其实还是与纱布有关。至少我现在没有特别想做床垫的欲望。

但可能会关注氧气瓶,这么多氧气瓶后续该怎么办,或许可以将氧气瓶一个一做成作品,会非常有性格。

展厅《风之痕》系列现场

王璜生,《风之痕黑白004》,艺术微喷,70x46cm,2020

王璜生,《风之痕·飘09》,艺术微喷,63x36cm,2020

艺术网:您创作中,纱布材料在不断扩展边界,这是您预设的发展脉络吗?《风之痕》系列于之前作品,有什么不同之处?

王璜生:如果从大脉络的角度来讲,从铁丝网、玻璃、纱布到氧气瓶,是研究材料应用的大脉络。而纱布至少是我在这个阶段感兴趣的东西,一直想要做的,再加上疫情期间,纱布也是一个非常好的表达点,会出现新的突破,那就试一试。

《风之痕》最早想法还是因举办同名展览“呼/吸”,考察德国哈根奥斯特豪斯美术馆时,其中一个展厅有一面窗门,外面是非常漂亮的城市风景,我当时就想应该利用窗门来做一点东西。这次疫情期间,我又忽然想到了城市风景,而飘在天空上的纱布应该是非常有意思的,然后就开始将纱布拓印在胶片上,用视频在野外拍摄,当相机动起来时飘带就在空中。

对于材料,我觉得合适就可以去做,同时不断地思考如何能有所突破,让它变成一个新的东西。

展厅现场

王璜生,《封口胶 1》,摄影,60×45cm,2018

艺术网:您作品中运用的材料大多很生活化,床垫、报纸、电缆、封口胶等...您选择材料上有什么样的偏好?

王璜生:我偏向于有特殊指向性或者社会学意义的材料,这类材料给人的感受很强烈也很微妙。我希望我应用的材料,一看到就能引起大家很突出、印象深刻的联想,而且这种联想非常有社会意义、政治意味等等。在联想过程中,我会增加它的丰富性或者制造矛盾性,而不是直接使用它,就像铁丝网到线条,它既尖锐又温暖。

看到纱布会联想起身体,就像之前的《溢光》,将铁丝网穿过透明晶莹的玻璃管,现成玻璃晶莹剔透又非常锋利,再加上与铁丝网之间的关系,会产生很扎心又很美丽的东西。

我一直喜欢在艺术上进行一种很矛盾的冲突性表达,所以也比较留意这类能引起联想的材料。而我个人对社会问题、历史问题会比较感兴趣,会关注这样一些问题,这是我们这代人或者是我这个人的喜爱。

艺术网:您为什么对重新构建材料的属性这么感兴趣?

王璜生:我觉得如果太直接利用现成品其实并不好,比如铁丝网跟纱布,纱布很柔软、铁丝网很硬,结合之后才能体现两者之间的关系。

展厅《谈话》系列现场

艺术网:从人文现实关怀到“一语成谶”,作品中的预知性与现实契合,有没有给您带来一些思考?

王璜生:我的作品其实跟现实有很密切联系,用铁丝网最大的感触是,每天我打开电视机,全世界各地的街头都在用铁丝网、木板封起来,阻挡 暴乱,这给我的印象太深刻,因此我开始做铁丝网。

去年9月,我在香港《生命线》展览中,展出了一批铁丝网跟线条的作品,开幕当天因为黑衣人在游行,很多嘉宾在路上被堵住,后来大家觉得我的展览跟现实之间有一种密切关系。当时有人问,展览的题目和作品所用的东西、内容跟动乱背景有关,会不会受影响?但我还是坚持做。

紧接着是2020年2月,当时我觉得整个社会需要一种呼吸,大家应该有呼吸的空间,每个人对呼吸都非常在意,于是用氧气瓶等与生命有关的材料去创作。

王璜生,《疫期日记200217-2》,纸本设色拓印 ,69x69cm,2020

艺术网:这次展出了您疫情期间的创作,在这段特殊时间里,您是如何渡过的?这时期的创作有受到影响吗?

王璜生:我对这次疫情的感受很多,但艺术家对一些现实问题有思考和触发之后,才会去做东西。从这角度来讲,我觉得(创作上)没有太大的影响,但因自我感受,我在《疫期日记》中增加了口罩等元素表达。

疫情期间,我往来于北京、广州之间,在北京被隔离14天后,就出来拍摄了《风之痕》。疫情可以使大家安静下来想东西、做点事,可能对社会经济各方面影响会比较大,但是作为个人来讲,在这期间有更多思考、体悟,有更多时间可以安静去做各种各样的事。

当然,疫情期间有很多难以平静的东西,但我觉得正是这些难以平静的东西,如果能够转换成艺术,至少还是可以做点东西的。

王璜生:好的,谢谢您!

关键字: 内容标签:呼/吸,王璜生,龙美术馆(西岸馆),,铁丝网,展览,疫情呼/吸 王璜生 龙美术馆(西岸馆) 铁丝网 展览 疫情

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文