本文作者李兆忠,原载《明报月刊》2020年第8期。

陈布文1960年代初摄于香山

她是谁?

美术圈的人或许知道,她是著名画家张仃的妻子;中央工艺美院的老师生则肯定记得,她是张仃院长的夫人,央美文革死刑犯张郞郞的母亲,曾在中央工艺美院开过精彩的文学讲座,仅此而已。事实上,在2016年文坛大佬王蒙发表以她为原型的“非虚构小说”——《女神》之前,陈布文这个名字一直鲜为世人所知,正如友人赵昔评述那样:“布文的一生,不是如火如荼,也不载入史册。”

陈布文,1920年生于江苏常州农村一个破落的末代秀才家庭,十四、五岁在常州女中读书时,因文笔酷似鲁迅而让国文教员大为惊骇,而她当时并不知道鲁迅是谁,一经提醒,便找来鲁迅的书读,从此成为鲁迅的忠实信徒,其时鲁迅的作品在学校被列为禁书;十七岁因不从父母的包办婚姻而失去升学机会,只身闯入文学大师高尔基所谓的“社会大学”,成为卖文度日的“京漂”。在南京,她与出狱不久的天才画家张仃相遇,两人一见钟情,同病相怜,结为伴侣,从此风雨同舟、共同生活将近半个世纪。抗战爆发后,他们一同加入抗日艺术宣传队,1938年底,辗转来到革命圣地延安,经过一番周折,张仃执教鲁艺美术系,她在文学系听课;1940年秋,张仃因桀骜不驯的个性不见容于鲁艺美术系而出走重庆(“皖南事变”后即返延安),陈布文进文抗,任鲁迅研究会秘书,敏锐的文思,深得研究会负责人、鲁迅衣钵传人自许者萧军的赏识。延安七年,陈布文以鲁迅为榜样,坚守“党外布尔什维克”初衷,一直没有入党(以后也如此),在艰苦的生产劳动之余,读书不辍,传说鲁艺图书馆的借书卡片上,每一张都有她的名字。1946年至1949年,陈布文在东北从事文教工作,曾任李立三秘书,新中国成立后到北京,先后在北京男五中、女四中执教,男五中任教期间,因出色的业绩被北京市教育局评为北京市特级教师。1954年,陈布文因兼职过多,积劳成疾,卧床八个月,其间因未去学校领薪水,提交的中医病假证明不合校方的规章制度,被当作“自动离职”处理,从此成为一名没有经济收入,没有公费医疗的家庭妇女,相夫教子,博览群书,思考写作,成为她的日常生活。文革狂飙中,陈布文与受难的张仃相濡以沫,以无微不至的亲情,先师的精神之光,挽留住他的生命,陪伴他经历艺术的蜕变与升华,自身亦浴火重生,她对历史的反思,曲折地表达在这一时期的家书中。之后云开日出,否极泰来,然岁月已无情损耗了她的健康,世风人心又与她的孤迥高洁日渐相违。1985年夏,一个偶然的发现,使她对人生不再留恋,卧床不食数月后,于12月8日凌晨平静辞世……

1941年秋,张仃(怀抱乔乔)与陈布文、萧军摄于延安文抗鲁迅研讨会门口。身后是张仃为鲁迅逝世五周年纪念会创作的巨幅鲁迅肖像

奇异的审美时空错位

近来参与编校陈布文先生文集,有机会接触她的大量手稿,惊喜之情,难以言表,始知布莱希特所谓“为抽屉而写作”的意义与价值。岁月沧桑,劫后余生,文稿许多已残缺不全,经过整理,仍有二十余万字完整之作。手稿多以文气清逸的毛笔行楷,书写于上世纪五十年代生产的质地粗糙的方格稿纸上。稿纸上,依稀可见“首都大专院校红卫兵代表大会中央工艺美术学院东方红红卫兵”的大红圆戳,见证着那段荒诞的历史。

其实,早在进入“抽屉写作”状态之前,陈布文已在文坛崭露头角。在1956至1957年上半的“双百”时期,她在《人民文学》上发表了三篇作品:《假日》、《离婚》、《从朗诵诗谈起》,前两者是小说,后者为杂文。《假日》以虚实相间的艺术手法,描写两对新婚夫妻周末假日无法正常相聚的苦闷,呈现共和国初年如火如荼的日子里,文山会海、上级任务对基层文化干部私人生活空间的随意占用,大一统、体制化的生存方式导致日常生活的粗鄙化,庸俗化,单一化。小说以女性的视角,含蓄表达了对凌驾个人权利之上,无所不在、不受限制的行政权力的困惑与反感。《从朗诵诗谈起》对当时流行的,阉割艺术灵性的标准化、八股腔、明星式的诗歌朗诵,以及文艺界的不正之风,作了辛辣的讽刺。平心而论,无论就思想深度,还是就批判锋芒,这两篇作品绝不亚于“双百”时期绽放的其它作品(这些作品后来受到批判,作者因此多被打成“右派”,文革后以《重放的鲜花》之名集结出版)。那么,它们何以成为漏网之鱼?或许,这与陈布文没有“单位”有关?

陈布文笔下张仃

读陈布文的作品,笔者常为一种“时空错位”诧异,无论思想内涵还是审美格调,它们与新中国十七年文学貌合神离,与民国时期品位纯正的左翼文学倒是一脉相承。小资的题材,现实主义的手法,优雅节制的叙事态度,清逸质朴的文笔……,所有这些,使它们与“二为”(为工农兵服务,为无产阶级政治服务)方针规范下的写作大异其趣。作者身处翻天覆地的新时代,却不受那个时代话语腔调的影响,可谓奇矣!

正是这种超越的气质及相应的审美感觉,使陈布文在自己的作品(不含个别表态性时文)中坚守艺术的底线,与亢奋夸饰的时代风尚保持着距离。——体现在艺术风格上,便是这种“审美时空错位”;宛如一片热闹喧哗中,一道清澈的山泉静静地流出,沁人心脾。

随笔《樱桃沟》(1960年)描写“我”与孩子友人夏日香山度假时,一次别有意趣的出游造访。此举缘起于:一个大资本家的遗孀,一个酷爱自然美,尤其喜欢香山,子女成群且已长大成人的淑妇杜小全,为晚年日子计,下嫁香山樱桃沟一位近届古稀的老花匠,由此引发“我”探究的兴味。出发之前“我”曾想:老花匠定是童颜鹤发,别有风貌,具有惊人的技艺,一见令人倾倒。到了那里才发现,这是一个真正平凡的老花匠:“秃顶,短短的白发在耳后簇生着,扁平的脸,轮廓是不规则的,穿了白粗布褂子,褪色的蓝布裤子,一个裤管卷着,光了脚。”——从这桩以樱桃沟世外桃源般山林美景为媒介的奇特婚姻中,作者探微烛幽,鞭辟入里——

或许说,杜小全是和樱桃沟结婚,更为恰当些。这个自幼养尊处优的妇人,在丈夫死了之后,子女们也各奔一方了,而资本主义社会已一去不复返了,她过去的一切,现实与梦想,都必须做个了结,为自己暮年的蜗居,觅一理想所在。因为对大自然有了长年累月的情意,所以又来到樱桃沟,但四顾茫茫,驻足何处呢?

山野之中,唯有这个老花匠,在他简陋的小屋中,刚冒出人间的烟火,用“结婚”来取得自己委身于美丽的大自然怀抱的目的,对于阅历了种种沧桑之变的杜小全来说,那些拘于世俗之见的矛盾与困窘心情,是可以得到解脱的吧!

至于老花匠,已经年届古稀,对于爱的感受,也许,真的槁木死灰,是淡漠得很了,只是在山林的泉声与鸟语之中,多添一份人的声色行止,对于伶仃的衰老易病之人,总是好的。

所以,他们的“结婚”,是都经过深思熟虑的。

《樱桃沟》令人想起曾红极一时的散文名家杨朔的代表作《香山红叶》,它们写于同一时期,同样以香山为题材,但在立意、构思及格调上,差异之大,不可以道理计。《香山红叶》以美丽的香山红叶象征品德高尚、老当益壮、见多识广的香山导游,纵情讴歌新中国的翻身农民,《樱桃沟》则无意赞颂劳动人民的老花匠,也不刻意抨击寄生阶级的杜小全,其思路与价值判断,不违正常的人性与人情,显得真实自然。文章末尾峰回路转,将杜小全以婚姻为手段,实现“委身于美丽的大自然怀抱”的目的,上升到“习惯”(此亦人性之一)的高度来审视,可谓水到渠成,意味深长。这样的作品,在新中国十七年的文学时空中,不啻天外来客。

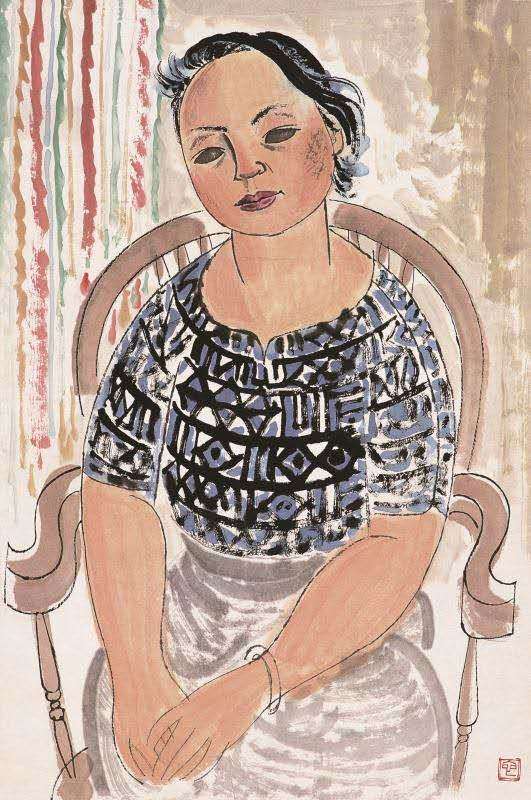

张仃笔下陈布文

春天的来客

陈布文的“抽屉写作”中,有一篇特殊的奇文——《春天的来客》,它原本并非为抽屉而作,却一夜之间,成为“抽屉写作”的发端。

不足三千字的小说内涵丰富,通篇释放着一种令人不安的氛围,真实显示了1957年反右运动之前,中国文化界山雨欲来、柳暗花明的态势;其中透露的不祥之兆,一个月后悉数应验。

故事很简单:清明时节,乍暖还寒,正当“我”为院中的玉兰花迟迟不开而纳闷时,从事文学创作的友人俞捧着一把紫丁香拉响门铃,给“我”带来意外的欣喜。于是“我”向他请教开花的道理,俞热情解答时,不知不觉,就以花事影射起文事来:“除您的玉兰花不开之外,还有九十九种花在开的方面存在问题呢!”他的牢骚与不满,与“双百”方针雷声大、雨点小有关,对此,“我”亦有同感。

接下来,俞以沉重的语调,向“我”讲起最近在某市作调研时亲历的见闻。通过他的叙述,一个刀枪不入、不可一世的“左棍”形象,跃然纸上。

此“左棍”,某市宣传部副部长甲也。不可思议的是,身为中共文化干部,对党的“双百”方针可以采取阳奉阴违的态度。也许是超常的敌情观念与超常的斗争经历,使他嗅到了常人难以感知的政治气息,总之,当1957年初《人民日报》刊出陈其通等人《我们对目前文艺工作的几点意见》,这篇质疑“双百”过程中“不能令人满意”的现象之文时,甲如获至宝,立即召开大会,亲自主持。会上,积极分子争先恐后上台发言,声称陈其通的文章敲响了警钟,若不立即战斗,一扫文坛鬼魅,就有亡国灭党之虞;百家争鸣,必须防范第一百零一家的反动家,百花齐放,必须防范第一百零一花的毒花。这种氛围下,会上不同的声音稍有表露,立即遭到打压,寡不敌众,销声匿迹。

之后,甲派亲信乙和丙去京城听指示,乙因过于兴奋,竟听岔了意思,将自己的主观愿望代替了中央的指示,匆匆赶回。听完汇报,甲底气大增,再开大会。这次他亲自作长篇宏论,言之凿凿,一口咬定陈其通等人的文章,是中央授意写的,代表党的指示,然后矛头直指少数持异议者,抡开大棒,无限上纲,称他们“非但没有党性,可以说连人性都没有”。最后发布命令:对本年度全国期刊上发表的作品进行统计,追查所谓“灰色”、“黄色”之作。于是,“散会之后,党团积极分子,又开会布置,决定那些人去统计,那些人写文章,并且限定三天之内,将灰色的、黄色的作品统计数字,及其代表作品名单,编写好,呈报中宣部,中宣部一批准,即刻开火,围剿灰色作品与黄色作品,以保卫党的文化事业。”

读到这里,不禁令人悚然。一叶知秋,“极左”势力在新中国大地的深厚土壤,“宁左勿右”已然成为官场的一种游戏规则,并有一套严密的管控体系,尽在其中矣。

讽刺的是,丙又带回与乙相左的消息,使甲脸色大变。这一回,众人都要求丙传达毛主席的报告,“于是丙取出笔记本,照本宣读,无情无感的声调,不尴不尬的表情。”按理讲,这一次甲应当认个错,对广大群众有个交代,然而他没有;不但没有,反而倒打一耙。面对沉默的、怯懦的大多数,甲脸不改色心不跳,翻云覆雨,轻而易举再度控制住场面——

全场听毕,沉默,真正静极的沉默。

沉默又沉默。

终于甲开口了。他义正词严的说:“同志们,我们错了,我们的思想,落在实际后边了。毛主席的话说得对。然而,”他嗓子提高一倍说:“请问。难道不同意文件(即陈文)的人是对的吗?难道他们的马列主义水平竟比我们还高吗?嚇嚇……”他冷笑了几声,狠狠的抽几口烟说:“就算我们有一点左的教条主义吧,可是左,总是为了保卫党的事业,不过犯了一点急躁病而已,可是右,却是要出卖我们的事业,明白吗?同志们,要警惕,右的机会主义就在这个时候会来钻我们的空子!他们要扮着主角来登场!同志们,这就是我们这次大会的收获。会议再一次教训我们,随时随地警惕敌人,不管他化装得多么巧妙!”

俞讲到这里,脸色苍白,连声喊痛苦。“我”于是建议:这是一篇很好的文章,应当有人写。俞回答道:“写是有人写的,据说XX日报编辑曾经收到一篇精彩的稿子,按当地惯例,有涉及领导人的文章,是得先通过市委宣传部才能发,而那位甲,正是市委宣传部副部长,所以至今未见一字!”绝望之中,俞忽然想起自己的来意:原来今天是清明节,他是来邀“我”一起去谒鲁迅墓的。——“我想将紫丁香带去做献礼,可是他将花按下来,握住我的手说:‘不必,带我们的心去吧,鲁迅先生是什么都明白的!’”

小说结尾留下一线光明,作者肯定不会想到,几个月之后,毛泽东在上海的一次文化人聚会上,这样回答民主人士罗稷南“假如鲁迅还活着会怎么样”的大胆提问:“要么顾全大局,保持沉默,要么关在监狱里继续写。”

《春天的来客》作于1957年春,思路和格调,却与文革后的“反思文学”接近;其超前性,不只表现在对“极左”思想的大胆抨击,对“左棍”典型的生动刻画,更表现在对“宁左勿右”的内在逻辑、运作机制的剖示上,由此启发人们对误导历史、扭曲人性的“斗争哲学”、“不断革命”主义作出深刻的反思。

在1950年代的时空背景下,像《春天的来客》那样,对方兴未艾的“极左”现象作如此犀利的揭露,可谓凤毛麟角,奇之又奇!一股神异的力量,贯穿于字里行间。毫无疑问,它来自陈布文的精神导师鲁迅。其实,在叙事结构上,《春天的来客》与鲁迅《头发的故事》也有几分相近,后者通过前辈留日海归N关于头发的现身说法,直击历史的幽暗与荒诞,前者通过鲁迅精神子弟俞对“左棍”恶行的讲述,揭露“宁左勿右”官场规则的僵化、自私、狂悖、破坏性的本质。俞,无疑是“我”的同类,或者就是“我”的分身,在客主叙谈、娓娓道来的过程中,作者不经意间,碰触到一个久违的“启蒙”主题,——在新中国十七年的文学时空中,可谓空谷足音。

激荡于先知心灵之光

陈布文的“抽屉写作”始于1957年反右运动之后,个中原因众所周知,不必细表。值得追问的是,在没有读者,无人喝彩亦无人批评,更没有任何报酬的情况下,陈布文何以年复一年、日复一日,持之以恒地守护这种写作?1962年5月14日陈布文记下的感言,给人以启示——

我应当明白我具有良好的条件,在今天要找到一个像我这样有时间可以自由运用的人,而且已经具备了其他方面的一切修养和认识的,实在太少了。当我的热情还在,当我还这么敏感,这么爱着真善美的生活,这么为不朽的艺术而激动的时候,就足以证明我还有才华与写作的潜力。

我尊敬的伟大的先师们早已逝去,他们散居在古今中外各个我所不知道的地方,但他们的心灵却与我如此接近,他们简直就在我身边,并且亲口在告诉我那些故事,——故事只是零散组合的物质,而主要的,给予这些故事以永久的生命的,是作家伟大心灵的光,不是文学的故事有永久性,而是作家的伟大的心灵不朽,永生。

我不能悄悄离去这个人世,我要留下我的语言,我的躯体可以消失,但我的心灵必须永生!

这段文字告诉我们:陈布文“抽屉写作”的动力,来自于坚定的信念,丰沛的才华,内在的自信与超常的定力;因为与伟大的先师——那些屹立于时代潮流从不东倒西歪的伟大先师,心心念念同在一处,陈布文不会感到寂寞,感到孤独,更不会在意一切世俗的回报。

大浪淘沙,泡沫退去之后,留下美丽的贝壳。毋须讳言,陈布文的创作同样受到时代潮流的制约,其中有些作品今天读来已平淡无奇,只有放回那个时空语境,才显出不同寻常,但其中的精品,却一超直入艺术堂奥,即使以今天的标准,依然熠熠生辉,如《春天的来客》、《假日》、《从朗诵诗谈起》、《桃花坞剧社》、《青云里》、《不见黄河心不死》、《五姊妹》、《樱桃沟》、《童年记忆》、《在S城》、《到南京去》……

在《童年记忆》、《在S城》里,作者以自传的文体,叙述孤儿的“我”的童年记忆以及由乡村到城市的传奇经历,由此人们可以领略天才的根苗如何成长,以及种种常人不易理解的异秉奇行。陈布文后来的人生归宿,“抽屉作者”的坎坷命运,或许此时已奠定。《在S城》叙述年仅七岁的“我”从纯朴的乡村移居繁华的S城,过寄人篱下的生活。这位天性敏感、孤独自尊的小女孩,以陌生、怀疑甚至被迫害的眼光打量周围的一切,令人想起鲁迅的《狂人日记》。小说最后,作者向先师鲁迅发出深情告白——

我至敬挚爱的先师啊,你是圣人,你是英雄,你是一切真美善的代表!你是痛苦的化身,你因为爱世人太深了,所以受着最大的屈辱与最深的痛苦。

自从我接受了你的作品,我的心灵再不孤寂,我才能够在恶浊的泥沼中屹立起来,我的心病才有了药,我的灵魂才有了光,在我脆弱之极的躯体里,才有了坚强不朽的意志的力量!

鲁迅先师啊,在你的面前我是微小的,如一棵禾谷在太阳光下,但因为植根于这苦难的大地,我同样也遭到虫灾、旱灾、火灾,暴风雨和电雷的袭击。在我细小的枝条上布满了创痕。如果我低低地垂下了头,不光因为谷粒饱满了,而是我空虚的茎秆上创口在流血,而使我痛楚不已……。

这番啼血之鸣,令人再次想起毛泽东对民主人士罗稷南的提问——“假如鲁迅还活着会怎么样”的坦率回答,一种生命不堪承受的历史沉重感,一种无以名状的悲凉,涌上心头……

谨以此文纪念陈布文先生诞辰一百周年。

原载《明报月刊》2020年第8期

关键字: 内容标签:先师,花匠,抽屉,张仃 陈布文先师 花匠 抽屉 张仃 陈布文

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文