从西南到北京,从工笔画到小写意,北京画院画家卢平,是被艺术和爱情双双眷顾的幸运儿。13岁开始学绘画,20岁考入四川美术学院78级,留校任教。后来,在追寻艺术的道路上,她遇到了爱情,数十年来的幸福都汇于笔端。

卢平

卢平与纪清远合作作画

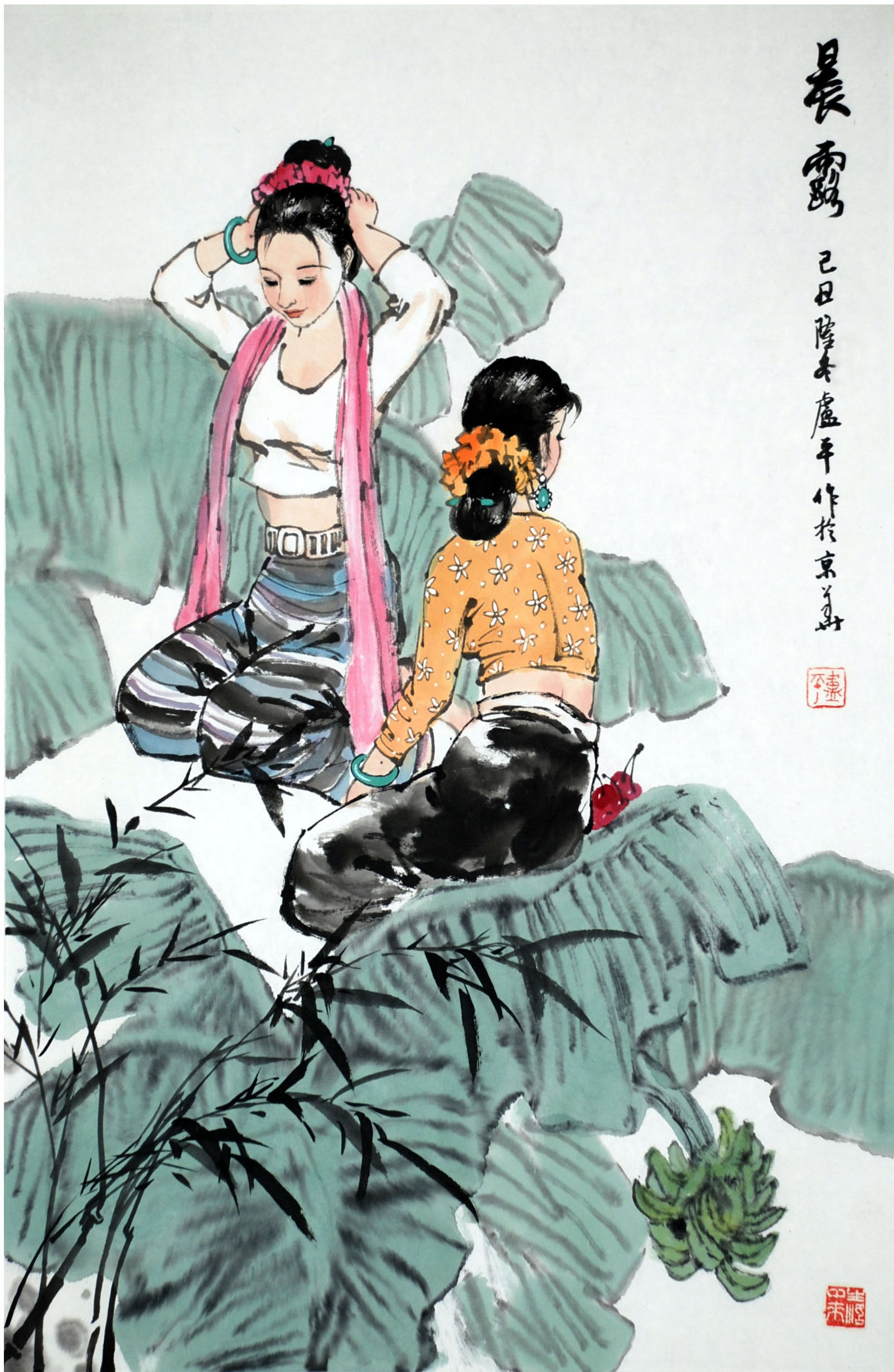

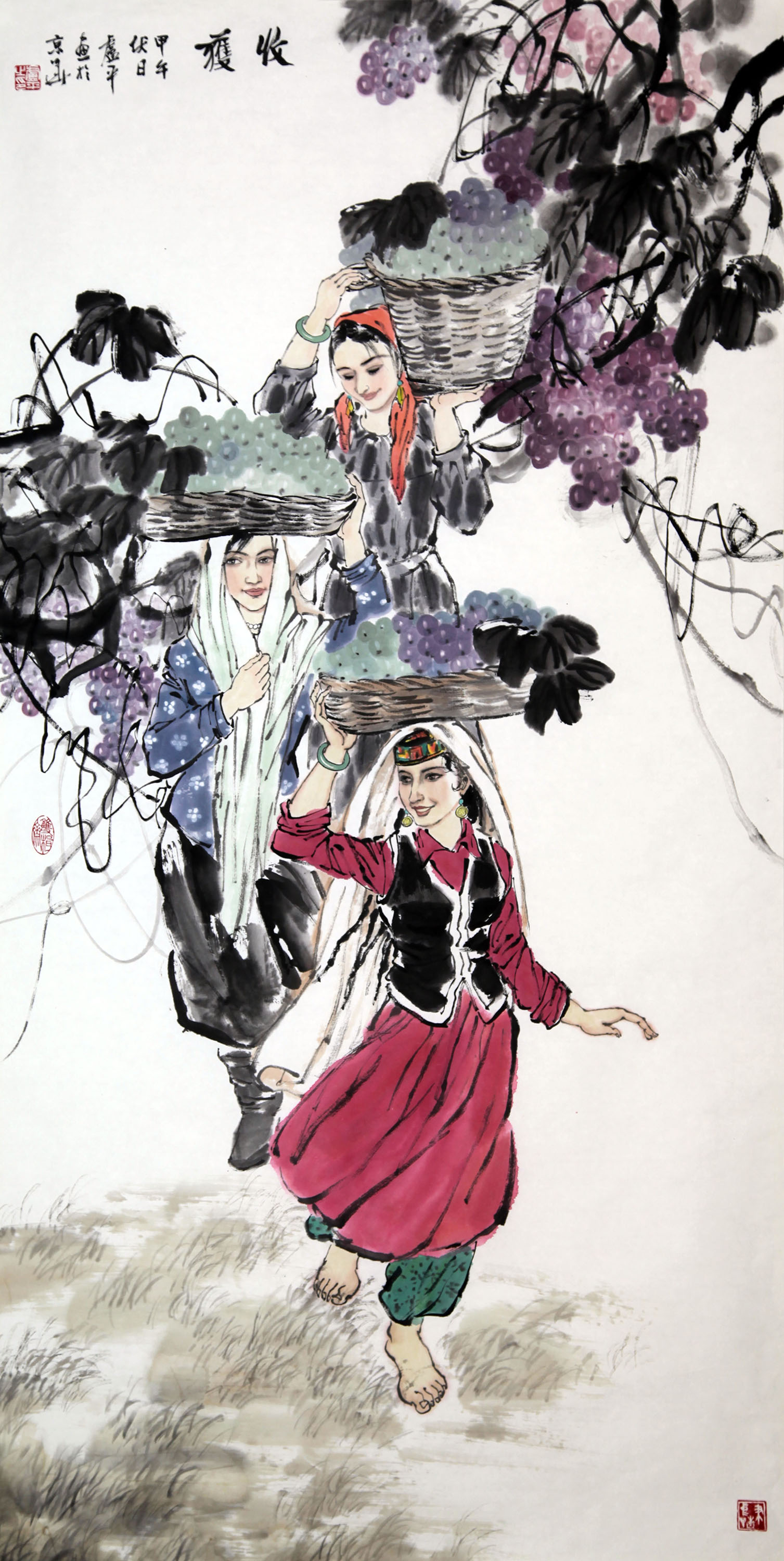

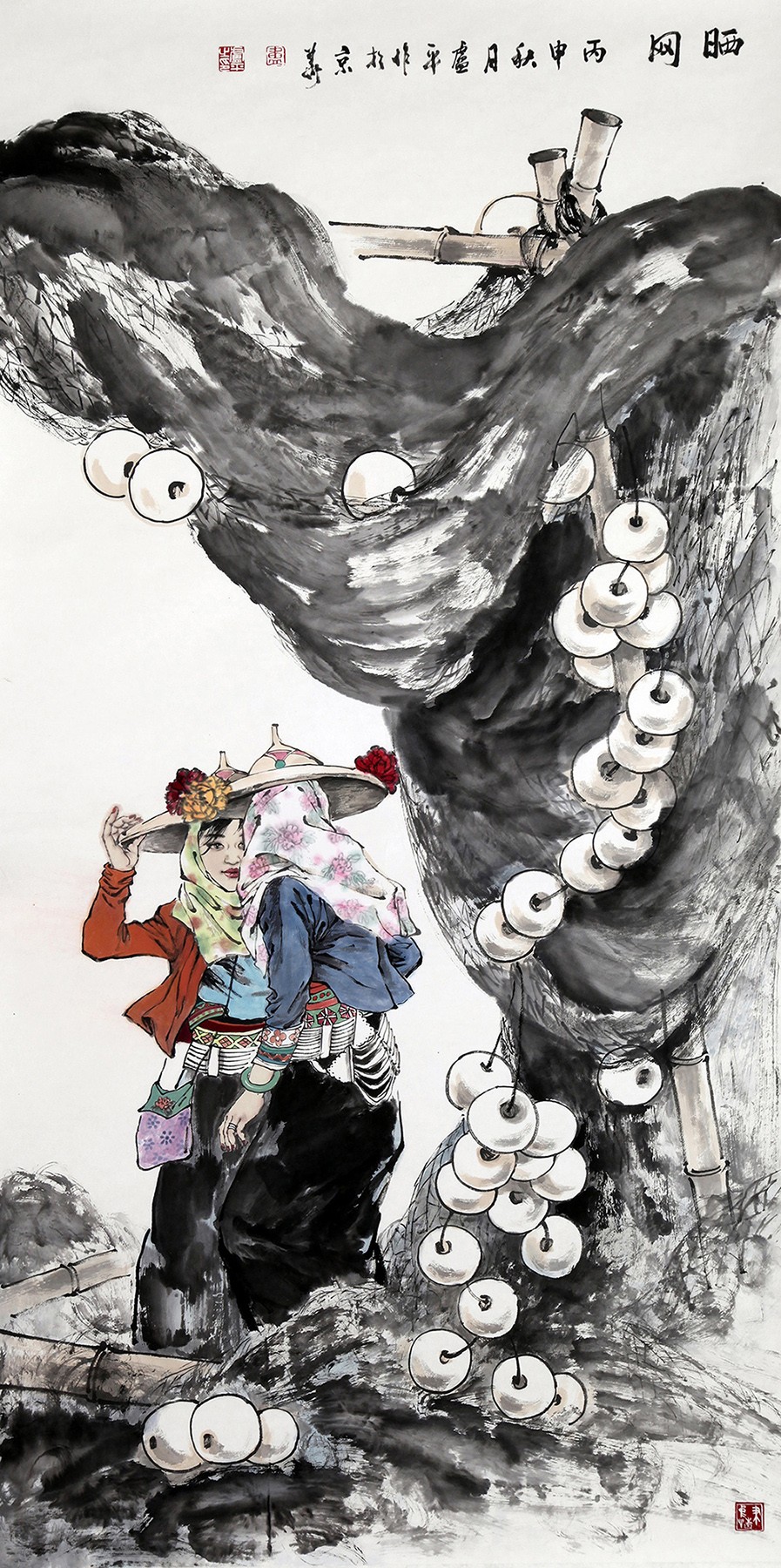

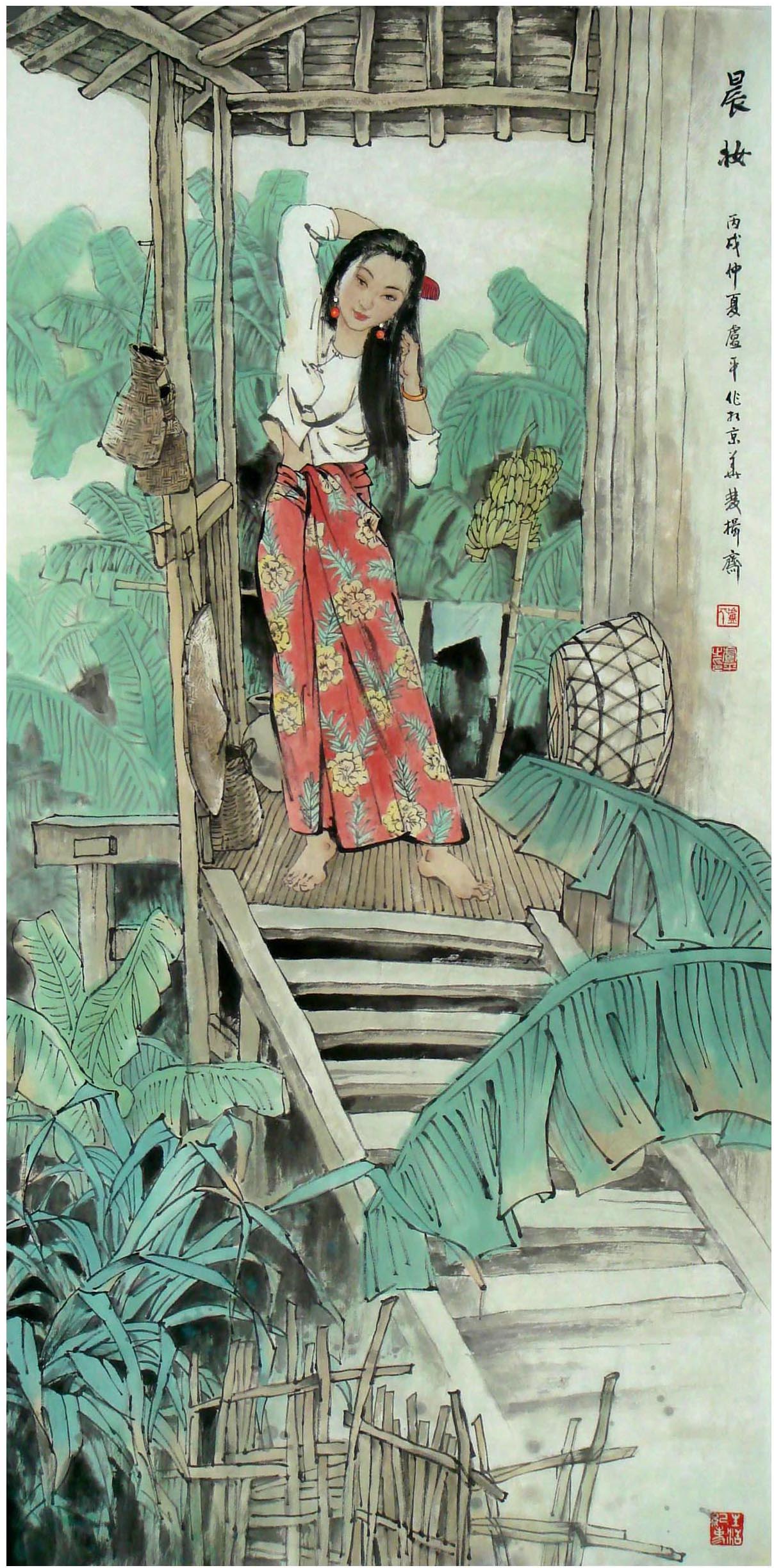

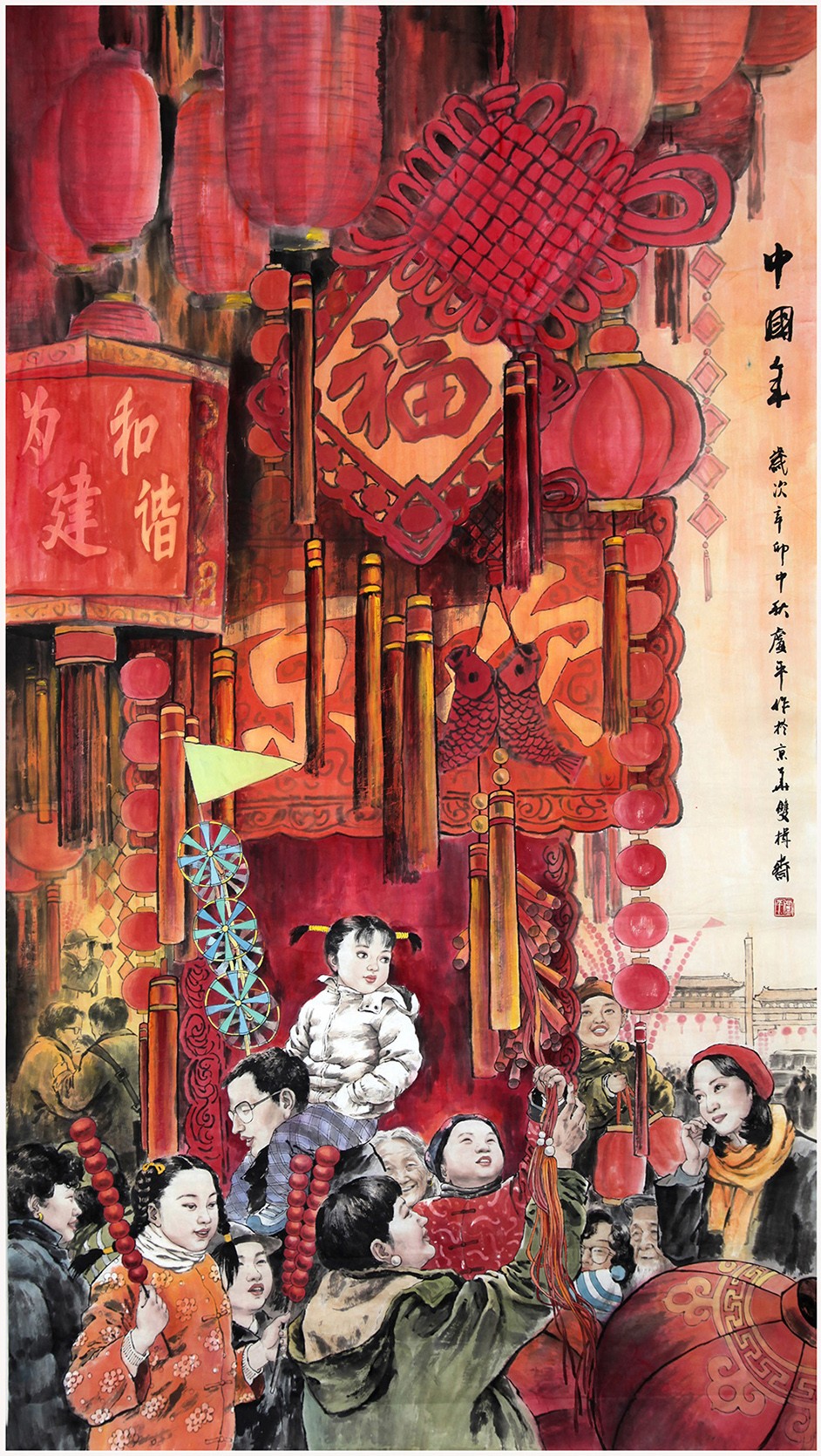

卢平的绘画多以创作人物画为主,并将山水、花鸟、书法与人物画相结合。尤其喜欢女性与儿童题材,善于捕捉生活中的美好人物和景致。从早年影响广泛的工笔人物画,到受到西方影响后的变形,再到近年来专注于工笔人物与水墨的结合,这是卢平一直在研究并实践的课题。

在实践中,卢平很喜欢去探索笔墨更多的可能性,比如笔墨如何表现裘皮大衣的质感,如何描绘出丝巾的飘逸?实践派的卢平认为,笔墨不能空谈,需要实在的载体。

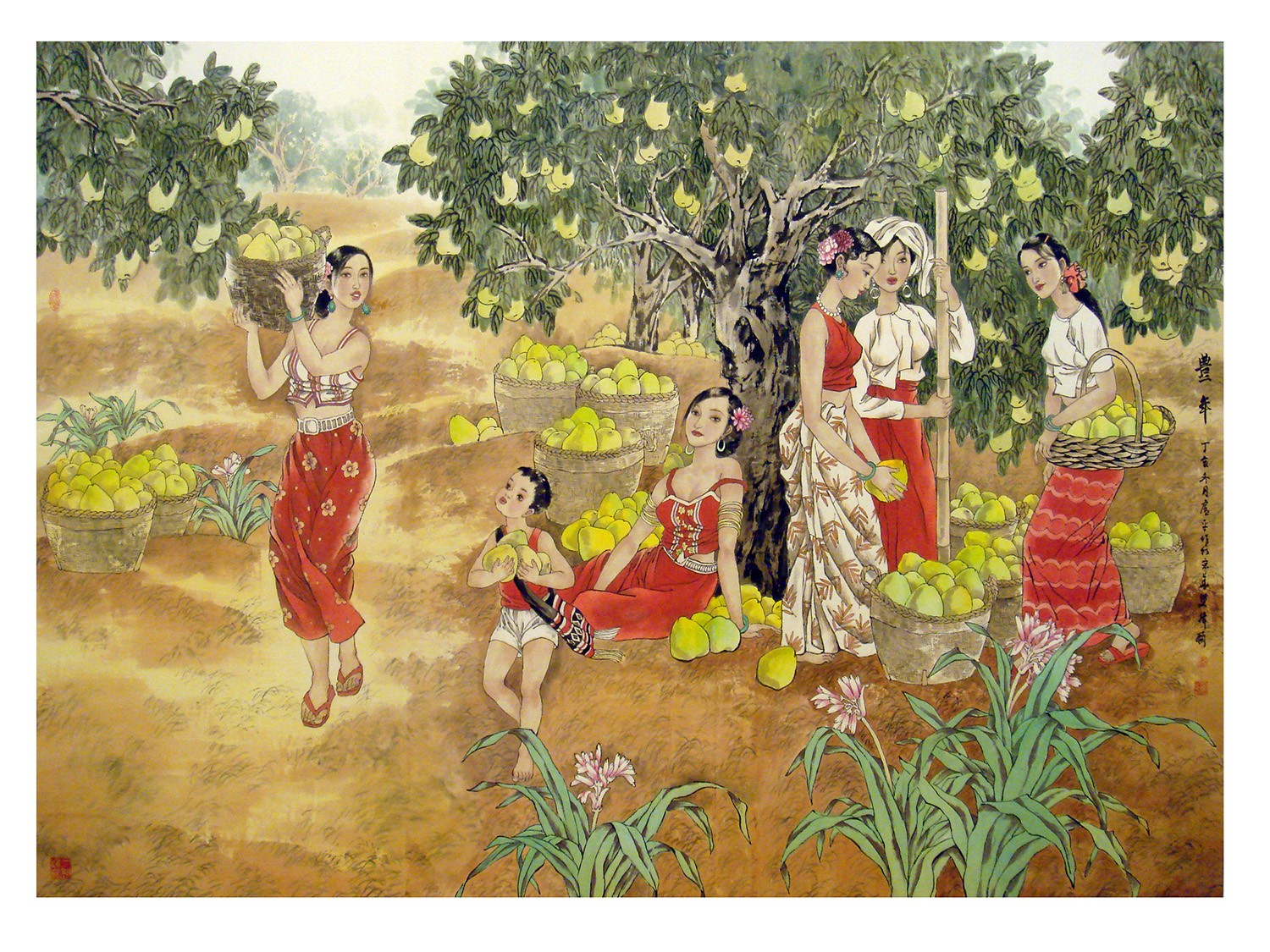

早年少数民族题材人物画的创作,造就了卢平在用色上的扎实功力和大胆。卢平笔下的色与墨,渲染得当,相互映衬。色彩的运用让她的画面赏心悦目,就如她的生活一样美好。在画画之外,卢平也喜欢音乐、诗歌。

坚持中国画还姓“中”,卢平认为中国画的创新需要在中国画的范畴里去继承再创新。曾经,卢平追随爱情来到北京,进入北京画院之后,她的艺术得到了更多启发与转型。

卢平《侗家又逢丰收年》

卢平《晨露》

卢平 《侗乡》

艺术网:卢平老师您好,能否首先请您回顾一下自己的艺术成长故事?

卢平:我是比较幸运的,高中毕业之后正好赶上77年恢复高考,我考入78届四川美术学院国画系,82年毕业之后留校教学。

后来,北京的周思聪老师带着北京画院的画家们到四川写生,我们作为东道主接待他们,其中就包括纪清远,我和纪清远也算是一见钟情,认识三个月就结婚了。结婚之后,最初我们两地分居。因为我的《摇篮小曲》四幅作品被中国美术馆收藏,也有作品入选第六届全国美展,后来就进入北京画院,从事专业创作。总结下来,我这一路走过来还是很顺利的,而且有时间有精力把画画的更好。

艺术网:您个人几十年来的艺术实践大多与中国人物画相关?

卢平:在四川美院期间主要以画人物画为主,二三十岁的时候,我画了大量的工笔人物画,当然也会画一些山水、花鸟,画这些也是为了能用在人物画上。近十几年,开始转向水墨人物画。

我早年的作品多是写实风格,后来在艺术实践中开始尝试一些变形的手法,我希望在作品中追求一些夸张美和形式美。

卢平《赶潮》

卢平《海姑》

1997年,我去欧洲参观了英国国家博物馆,看到了很多欧洲人物画的原作,以前只是在画册中见到过,那次有幸目睹真迹,大开眼界,对我产生了极大的震撼。就感受到我在绘画中尝试的那些变形的艺术手法应该再做一些改变。我受过美术院校多年的写实训练,有着深厚的写实基础,我应该发挥我的擅长,加强对人物内心的刻画,表现人物内心世界。

在逐步的思考中,我开始转变,又开始回到写实,当然这样的写实和转变与最早的写实有很大差别,我开始关注笔墨,关注如何把写实功底和中国画笔墨进行结合,从小写意开始实践。

比如,以前的工笔人物画在熟宣纸上画,可以通过很细的线来表达,勾勒,但是以这种方式画大场面和历史人物画,就有一定的局限性,没有水墨淋漓、酣畅的感觉。还是大写意水墨能够体现中国画的精神,因为中国画的线以墨为主,这是中国画的精髓,所以我开始尝试水墨人物。

当然这也经历了一个过程,从工笔转向写意,从临摹蒋兆和等前辈的作品开始,中国的线和墨怎么运用在人物画上,这是我这些年一直在探索的。

卢平《荷塘映月》

卢平《老舍与四世同堂》

艺术网:您如何看待笔墨在当下?

卢平:笔墨是中国画的精髓,如果中国画要离开了笔墨,可能就走偏了,就像是芭蕾舞不再用脚尖可能就不叫芭蕾舞了,京剧如果没有京胡可能就不叫京剧。我记得有句话说“艺术要戴着镣铐来跳舞”,艺术是有其局限性的,其局限性也是其特色和特点。

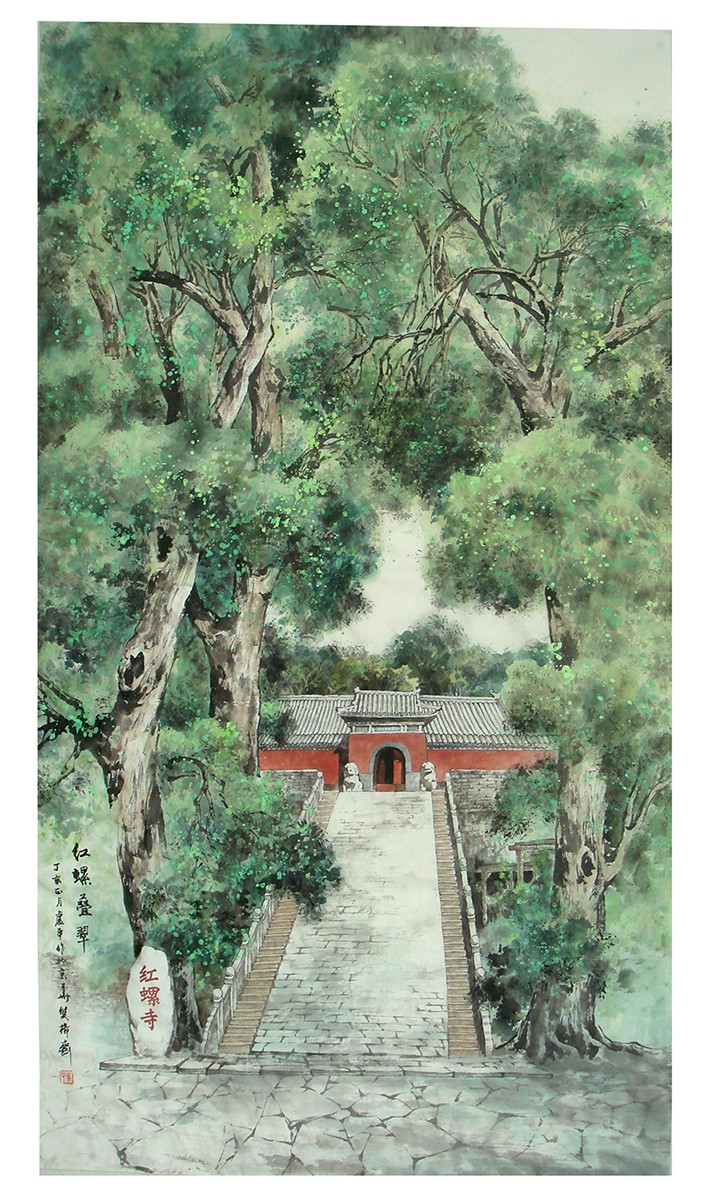

中国画的笔墨、线和墨都很重要,一笔下去,有浓有淡,有明有暗,有虚有实,中国画的线是非常有表现力的。比如我在画人物画的同时,也加入山水、花鸟等笔墨元素,将山水的线条和皴擦点染加入到人物画中,有句话叫“ 触目横斜千万朵,赏心只有两三枝”,我觉得笔墨的写生能够更深入地理解中国画的笔墨精髓。关于笔墨的表现力,说一笔下去,可以是润含春雨,也可以是干裂秋风;一笔下去就变化无穷。

所以我一直坚持的是在中国画的基础上进行创新,创新不能离开中国画的魂,中国画一定要姓中,继承和创新都应该在中国画这个范畴里。中国画创新,是画家一生的追求,但一定要在继承传统的基础上创新。

中国画当然要吸收新鲜血液,因为时代不同了,环境也在变,笔墨要探索新的方法。比如笔墨对当代服饰的表达,如何用干湿浓淡来表现现代人的服饰和面貌,我前段时间画了一幅《孙中山与宋庆龄》,其中宋庆龄穿的是裘皮大衣,我就尝试用毛笔怎么表现他裘皮的质感,孙中山穿的的衣服是绸缎材质,如何用水墨画出绸缎的感觉。中国笔墨的表现力,一直是我在探索的。

卢平 《理想、情谊》 水墨

艺术网:您的绘画中,线的表达具有一种特殊的风格,能否谈一下您的用线?是否也和多年的书法训练相关?

卢平:所谓书画同源,古人画画画的好的,书法也一定写的好。中国画讲骨法用笔,力透纸背,这里讲的就是线。但是如果你没有书法的功夫,你的线就是飘的,就像软面条,没有力度。所以中国画线条的功力从哪儿来?就是要练书法,掌握毛笔。书法与绘画是相通的。

卢平《收获》(葡萄)

卢平《晒网》

艺术网:色彩呢?您早年的工笔绘画中用色比较多,一直延续至今,色彩依然是您作品中的很大特色。

卢平:色彩也是一门学问,对于我来说一张画我在画之前首先要思考这幅画的主旋律,画家更像是导演,需要身临其境去安排和布局:主旋律、人物安排、色彩基调,我说画家一定要有全面的修养,书法、音乐、诗歌、文学。我有时候也会想这幅画我要表现的是轻音乐还是交响乐?通过主旋律确定主色调,然后画面的其他笔墨与用色都要相互呼应,画面才是和谐的。

卢平《丰年》

卢平《晨妆》

卢平《缤纷版纳》

卢平《中国年》

艺术网:这种色彩的运用,是与您早年创作工笔画、少数民族艺术的训练是相关的吗?

卢平:有关系,我早期画工笔画是重彩比较多,我早年也学过油画,对油画中的光影色、环境色都熟悉,把这些也运用到我中国画的色彩运用中。比如我给人民大会堂画的《竹韵》,其中竹竿有的面是冷光,有的面是暖光,色彩关系的运用能够提升画面的冲击力。

卢平《竹韵》(人民大会堂收藏2006年)

艺术网:您如何看待技与道之间的关系?

卢平:我觉得绘画必须得有技法,任何一门艺术必须都得有技法,即使你有很好的想法、观念,但是手跟不上,画不出来也是无效的。但是你有了技巧之后没有很好的艺术思路和想法,你画出来的东西可能就不会打动人。这就是技与道之间的关系,两者缺一不可。

艺术网:您进入北京画院以来如何看待北京画院这样的一个机构呢?比如说它的教学可能更多的是师傅带徒弟的一种方式,能不能帮我们谈一下您的观点。

卢平:进入北京画院确实是我很大的荣幸。半个多世纪以来,北京画院也培养了很多艺术大家和年轻一代,北京画院培养人才的方式是“师傅带徒弟”,画家工作室的方式手把手地教,这能够让中国画中的重要优秀传统的不断传承下去。

卢平与满维起、李乃宙等著名画家承德写生

卢平教学中

在展览会上给学生讲解创作规律

艺术网:能不能简单的跟我们分享一下,您在教学过程中注重对学生哪些能力的培养呢?

卢平:因材施教,因为每个学生都不一样,所以教学过程中针对每个学生个体也有教学差异,基础差一点的就着重训练基本功、人物结构比例等。基础比较好的学生,则主要跟他们探讨创作方面的话题,例如构思和思考,创作方向。师傅带徒弟的教学方式,不像大课堂,对于学生的指导更具体也更有针对性,这样才能继承传统,能培养出一些比较优秀的人才。

(文:刘倩 佟欣鑫;视频:张恺 侯宇博)

卢平《荷香入梦》

卢平《红螺叠翠》

卢平《京剧大师程砚秋》

关键字: 内容标签:书画,北京画院,卢平,技与道,,画院,北京,艺术书画 北京画院 卢平 技与道 画院 北京 艺术

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文