展览现场

7月15日,塞纳河边的历史遗迹瑞米耶日修道院中,一个关于中国河流的展览正式与观众见面。展览透过13位当代摄影师对中国河流的视觉观察,以河流为象征,刻画了向城市化和工业化过渡中的中国肖像。

历史遗迹瑞米耶日修道院

“东流不不作西归水——摄影师的中国河流观察”展由策展人零零构思,并与策展人黎静共同策划,作为2020年诺曼底印象派艺术节项目之⼀,展览以13位艺术家拍摄的有关中国河流的作品为主轴,从人与自然的关系出发,展开摄影与时间的探讨。

此外,“此次展出的作品均为2002年至2019年期间创作的,这是中国当代艺术加速现代化的一个时期,也是中国当代艺术内在发展的一个特殊时期。艺术家们见证了国家的经济和政治变化,也侧面折射了伴随着超级大国崛起而带来的艺术繁荣。”策展人零零在接受采访时说到。

展览现场

但有意思的是,此次参展的13位艺术家中,有12位都将镜头对准了长江,其中仅有少部分摄影师亦对黄河有所表达。这是否也意味着,这一时期,长江及其周边城市更能吸引艺术家的目光?

此次展览中,爱德华•伯汀斯基 ,庄辉,陈秋林,木格,刘珂和贾樟柯等艺术家纷纷以三峡大坝为切入点,记录了三峡工程对中国环境和社会进⾏的影响。

而作为摄影师,又将如何通过对长江的表达,刻画中国的肖像?

杨泳梁:用城市景观置换山水 拼凑正在失落的桃花源

生于上海的杨泳梁,小时候经常到建于宋代的秋霞圃游玩,时至今日,他仍记得当初和家人在葡萄藤下吃饭的情景,头顶藤蔓挂着一串串葡萄和一颗颗葫芦,周围有蝴蝶飞来飞去。一晃几十年过去,随着中国工业化和城市化的发展,上海这座中国最大的城市也发生了翻天覆地的变化。

长大后,杨泳梁搬到了上海市中心,站在浦东陆家嘴的天桥上,抬头仰望的不再是青山绿水,而是高耸入云的超级建筑,艺术家的“桃花源”已然消逝。

杨泳梁,《人造仙境 No.1》,作品来自《人造仙境》系列。 2010 年

《人造仙境》系列,艺术微喷,157 x 800 厘米。 图片由艺术家和巴黎·北京画廊提供。

杨泳梁, 《人造仙境No.1》局部

杨泳梁,《骇浪》。2019 年

4K 视频,七分钟。 图片由艺术家和巴黎·北京画廊提供。

杨泳梁以宋代山水为蓝本,以大量的城市建设照片作为素材,再利用后期数码技术,将现代建筑嵌入到传统山水之中。其中现代建筑中使用的脚手架置换了古画中的树木,高楼广厦置换了飞檐亭阁,锃亮的汽车置换了山间小路的驴马,招摇的广告牌置换了茅庐酒家的招幌,昼夜倒流的电灯置换了明灭于林间的幽暗烛火……

这一通操作,使杨泳梁的摄影作品远观好似一幅水墨山水,但近看却发现山水已然 “变异”成现代城市景观。“相机好似他的画笔,他想拼凑出一个摩登时代与自然生活的裂谷间,正在失落的桃花源。”

秋麦:打印在宣纸上的摄影长卷 重塑山水画意境

在许多中国艺术家“走入西方”时,大批西方艺术家也在“走入东方”。秋麦就是一个比许多中国艺术家“更中国”的西方艺术家。受外祖父、美国摄影家查尔斯•霍夫的影响,秋麦从小就对中国的古代山水画痴迷不已,在北京居住的二十余年间,他对那些千百年来由水墨构成的峰、石、河、木等意象如数家珍。

秋麦 《山海图 #18》(左)、《山海图 #19》(右)摄影墨本 三桠皮纸

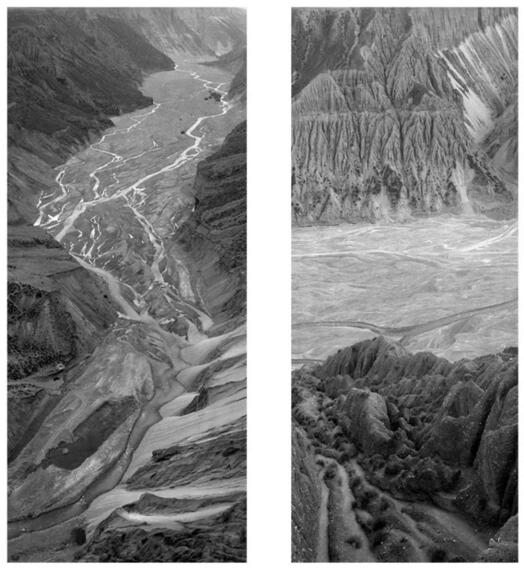

秋麦,《N° 18. 44°06’22’’N 85°06’03’E 220°》作品来自《山海图》系列。2017 年

《山海图》系列, 2012 年-至今。摄影墨本,三桠皮纸(日本),130 x 56,5 厘米。图片由艺术家提供。

2010年到2015年,秋麦从关于长江的古典画作中获得灵感,顺着《长江万里图》的路线,进行了一系列从长江源头到大海的拍摄,并试图以一种极端的影像处理手法,重塑中国传统山水画的神韵和意境。

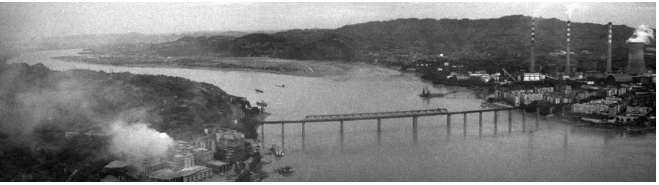

秋麦,《重庆府》作品来自《长江万里图》系列。2010 年

作品来自《长江万里图》系列,2010 年 – 2017 年,卷轴画,宣纸(安徽)及三桠皮纸(日本),梧桐木木盒,27×185 厘米。图片由艺术家提供。

巴南(现称重庆市珞璜镇),“长江万里图”系列之一

为了达到这一目的,秋麦首先对35毫米黑白底片进行极致裁剪与放大,一方面在图像框架中寻找山水的“气”;另一方面经过放大的银盐颗粒自然显现出一种水墨画的笔触与质感。然后将作品打印在中国传统宣纸或三桠皮纸上,这使观者第一眼看见秋麦作品时,就会不自觉地将其错认成中国传统水墨画。此外,他还打破传统呈现方式,特意将摄影作品制作成长卷,随着观看时的缓缓展开,这种可游可居的读法为作品加入了时间的维度。

上一页 12 下一页关键字: 内容标签:摄影,长江,三峡大坝,,置换,作品,皮纸摄影 长江 三峡大坝 置换 作品 皮纸

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

推荐好文

推荐好文