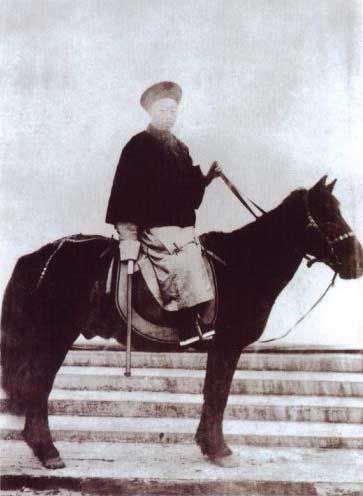

1885年,醇亲王爱新觉罗奕缳摄于天津,光绪帝生父,时年47岁,光绪十一年受命任总理海军事务。

时光荏苒,光绪帝成长为少年天子,慈禧兑现归政诺言的那一天如期而至。对此,慈禧是怎样的表现呢?她为什么搬出了闲废已久的醇亲王奕譞?

面对慈禧的故作姿态,以奕譞为首的朝廷大臣将持何种态度?奕譞挪用海军经费营建颐和园,包含着怎样的苦心?

光绪帝的亲政大典如期举行,他从此真的成了名副其实的一国之君了吗?

慈禧清洗了恭亲王奕后,以光绪皇帝唯一监护人的身份大权独揽,一手遮天。然而,太后垂帘终有结束的那一天,因为古代是男权社会,女人主政没有合法性,慈禧代行皇权的前提是皇帝的年幼无知。光绪毕竟在一天天地长大,他亲裁大政的问题就提上了议事日程。当这一天到来的时候,又发生了哪些曲折波澜呢?

少年天子,抑郁寡欢

就在恭亲王奕被逐出军机处、中法战争炮火连天的这一年,光绪皇帝虚岁十四岁了,表面看去,他面容清秀、身材单薄、沉默寡言,是个忧郁的大男孩儿。

光绪帝身高比同年龄的人矮小,而且十分瘦弱,这既有先天遗传的因素,也受到后天营养不良的影响。据末代皇帝溥仪回忆,他小时候听太监说,光绪肩上的骨头瘦得突出了两个棱,太监们恭维说万岁爷不是瘦而是“肩担日月”,是当皇帝的“福相”。

光绪帝说话多少有点儿口吃,所以,总是沉默寡言,这主要是宫廷制度束缚的结果。每天清晨,光绪帝战战兢兢地来到慈禧的寝宫请安,然后到书房听师傅讲课,一天到晚说不上几句话,语言功能得不到充分的锻炼,一着急就结结巴巴。

光绪帝胆子很小,尤其害怕打雷,有时上课上到一半儿,窗外突然电闪雷鸣,他就一头扎入师傅翁同龢的怀中。后来光绪帝长大了,每逢打雷的时候,他就命令太监们一边敲锣打鼓,一边呐喊,以此掩盖雷声。

光绪帝虽然看上去很文弱,但脾气较为暴躁。他自小由太监抚养长大。太监照顾他的饮食起居,陪他做游戏,一时兴起,顾不上君臣礼节,说话未必句句注意,甚至利用皇帝口吃的弱点,反唇相讥,弄得小光绪哑口无言又无可奈何。但现在太监们不敢跟皇帝这样随便了,每当太监出言不逊的时候,光绪帝挥拳就打——别看太监敢跟光绪帝顶嘴,但不敢还手。另外,光绪帝一旦心情不好,往往会摔东西撒气,一次大怒,居然挥拳打向一个座钟,结果把座钟打坏了,自己的手也被刺破出血了。

不过,总的来说,师傅们评价光绪帝的综合素质要好于同治皇帝,虽然对光绪帝的教育也不乏波折,但他不时有令人惊喜的进步。比如,光绪三年(1877)冬,北方大旱,小光绪每天临睡前按师傅的教诲,在心中默默祷告,祈请上天降下瑞雪。腊月二十七的这天早晨,刚刚起床的光绪帝突然发现天空纷纷扬扬地飘起了雪花,他高兴极了,不料却因此惹来了一系列的不愉快。

先是光绪帝决定冒雪前往上课,太监担心皇帝受凉得病,一定要给他打伞,双方拉拉扯扯,闹得较为扫兴;再者这场雪到中午就停了,一共才下了一寸厚,光绪帝放学出门一看,院子里的雪又让太监给打扫干净了,因此十分伤心。在光绪帝看来,这是上天为我降下的瑞雪,你们凭什么给扫了呢?他生气地说:这些人真不懂我的心思,就像长沮、桀溺不理解孔子一样。这事儿记载在《翁同龢日记》里面,光绪自比孔子,把太监们比作不理解孔子的长沮、桀溺,既体现了帝王的身份,也能灵活运用古籍里的典故,还反映出忧国忧民的赤诚之心。这年光绪才七岁,京城士大夫传诵一时,认为他将来肯定是一位贤明的君主。

像所有的男孩子一样,光绪帝从小就充满了好奇心,他一度对钟表产生了兴趣,拆坏了不少钟表。后来翁同龢一再劝告皇帝不要玩物丧志,并让太监藏起了很多钟表,光绪帝才罢休。随着一天天长大,他对读书的兴趣越来越浓。据说光绪帝学习很用功,即使临睡前也要背诵一段儿古代经典,不论走到哪儿,手里常常拿着一本书,没事儿就开卷阅读。慈禧愿意看戏,但光绪帝偏偏对此没什么兴趣,慈禧看得兴致勃勃,转头一看,光绪帝正手捧书本,用心地阅读着,文化水平不高的慈禧也赞叹不已。

十余年间,光绪帝在宫中读了很多书,从“四书五经”入手,涉猎《史记》等古代史学作品,还有祖宗的“实录”、“圣训”,记述本朝历史的《圣武记》、《东华录》,介绍世界历史地理的《海国图志》等等,尤其值得注意的是他还读了《皇朝经世文编》等政论类的作品和西方的汉译本著作,形成了自己的世界观、价值观,知识储备也达到了一定的水平。

虽然对帝王的教育缺少考试这个环节,不过十四岁的光绪帝交出了一份令人满意的答卷。当时中法战争战局紧张,考虑到光绪帝毕竟不是孩子了,所以,翁同龢授课时也谈一些时政。为了给日后执政打基础,慈禧太后有时也会让光绪帝看一些奏折。光绪帝表现出了对国家命运的关心和忧虑,他的书房里挂上了巨幅的越南地图,每时每刻关注着前线的局势。

据《翁同龢日记》记载,初期清政府在“和”、“战”之间游移不定,光绪帝明确表示出主战的立场;当法国侵略者提出无理要求的时候,光绪帝认为应该坚定地拒绝;当战局进展不利的时候,光绪帝忧心如焚;当得知中国军队取得了镇南关大捷时,光绪帝兴奋得不得了。由此反映出少年光绪不甘沉沦,要重振王朝雄风的大志向。面对国势衰颓的局面,朝野人士纷纷把中国的希望寄托在光绪皇帝的亲政上,因为清朝是爱新觉罗的天下,太后垂帘仅是个过渡。现在光绪帝已经成长起来,慈禧难道会永远把持政权不放吗?

起用奕譞,壮大后党

此时的光绪帝十四岁了,这是个重要的年龄。在清朝历史上,顺治皇帝六岁登基,十四岁亲政;康熙皇帝八岁登基,也是十四岁亲政。所以,光绪皇帝十四岁的年龄对慈禧太后的垂帘听政构成了挑战,慈禧向光绪移交政权的问题因此突显出来了。但此时满朝大臣无一人敢提这事儿,大家等着慈禧“自觉”归政。所有人都心知肚明,慈禧不可能不归政,但也不会很快归政,估计她要拖到不能再拖的时候才会兑现诺言。

光绪皇帝亲政的阻力来自两个方面:一是慈禧对权力的贪欲,这是专制统治者的普遍心态,这些年来,慈禧已经习惯了一呼百诺的威风和群臣的欢呼——当然,慈禧也知道自己是代替小皇帝暂时行使皇权,她主宰国家命运带有“过渡性”和“权宜性”,她的心态是拖一天算一天;再则,实事求是地说,不光慈禧不愿归政,朝臣中那些既得利益者,也就是垂帘听政的拥护者,他们也害怕光绪主政后国家权力格局出现调整,从而影响到自己的权势地位。这些人构成了慈禧垂帘听政的“群众基础”,被称为“后党”。

就在光绪帝十四岁这年,后党势力得到了壮大。这一方面由于恭亲王奕被清洗,朝廷中已不存在能对慈禧制衡的势力;另一方面,慈禧将醇亲王奕譞提升到最高统治集团中来,这使得后党集团获得了一个重要的支撑点。在奕被撤去一切职务的第二天,慈禧发布懿旨:“军机处遇有紧要事件,着会同醇亲王奕譞商办。”实际上就是让奕譞主持军机处。由于奕譞是皇帝的生父,为了照顾他的面子,所以才没有正式任命为军机大臣。

读者可能奇怪,奕譞作为皇帝的父亲,应该是“帝党”才对呀,他主持军机处怎么会有利于后党呢?

原来,自打儿子被慈禧要去当了皇帝,奕就深知自己处境的危险。按一般的理解,儿子当了皇帝,父亲不就是“太上皇”了吗?他已经具备了危及慈禧独裁统治的可能性,能不成为慈禧的眼中钉?奕譞是慈禧的小叔子兼妹夫,深知这位嫂子兼大姨姐六亲不认、心狠手辣的作风。从一件小事儿就可见一斑:奕譞的福晋是慈禧的亲妹妹,一次顶撞了慈禧,慈禧居然想出这样一个办法报复妹妹——赏给妹夫一个貌美的宫女做妾。因为是皇太后赏的,奕譞

不能不要,奕譞福晋的心情可想而知。这就是慈禧的风格,她有一句“名言”——谁让我一时不痛快,我就让他一辈子不痛快!

姨太太进门,算是侧福晋,专跟福晋作对。自己的妹妹从此没有好日子过,慈禧称心了。按说奕因此走了“桃花运”,是件美事儿,其实不然。这位姨太太因为有太后的背景,醇王府上下都对她高看一眼,加上她时常进宫打小报告,奕譞即使在家门之内也不敢说一句真话了。他自号“退潜居士”,命名自己的书房为“退省斋”,写了很多谦抑退让、感恩不忘的条幅,挂在自己的房间里。他既担心自己的命运,也忧虑儿子的前途,活得战战兢兢。

自打光绪进宫为帝,转眼已经十年了。此间奕譞以全部精力讨好慈禧,他先是急流勇退,不过问大清国的政治,以此表明毫无野心;再则不失时机地给慈禧抬轿子、戴高帽,哄嫂子高兴。正是看准了奕譞的这一弱点,慈禧在清洗了恭亲王奕之后,搬出已成“惊弓之鸟”的醇亲王奕譞,让他主持军机处。可见,奕譞的复出意味着慈禧后党势力的加强,而且,奕譞毕竟是皇帝的生父,他带头给慈禧捧场,效果是任何人都不能发挥的。比如在慈禧向光绪归政的问题上,朝臣夹在太后和皇帝之间不好表态,既想支持慈禧继续垂帘,又怕得罪了光绪皇帝,而奕譞就不存在这个问题了。只要奕譞第一个发出反对归政的声音,后党集团立即就会有赞成的声浪,这样一来,慈禧继续把持国家政权就顺理成章了。

关键字: 内容标签:颐和园,光绪,巧立名目,修建,亲爹奕譞颐和园 光绪 巧立名目 修建 亲爹奕譞

如果本站的内容资源对您有所帮助

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来

下一篇:战国七雄之赵国为何亡在一个妓女手上||上一篇:曹操大战张鲁 痛失侄儿建佛寺

推荐好文

推荐好文