原题:【新中人文对谈】指挥家洪毅全与刘沙 挥舞音乐生命力的魔法

核心词:乐团,指挥,观众,交响乐团,演出,音乐,民乐,乐手,作品 为庆祝中国与新加坡建交30周年,《联合早报》副刊《现在》自7月20日起每周一推出新中人文对谈系列,邀请艺术、文学、音乐、建筑、时装、摄影、电影、广告、收藏和城市规划10领域的20位新中代表性人物对谈交流,迸发思想火花。

经《联合早报》许可,新加坡中国文化中心陆续转发此对谈系列,以期读者对中新两国文化艺术领域的交流与合作有更深的了解,此为第三辑。

来源:联合早报 岛读世界

作者:卞和

指挥家是表演舞台的神秘存在。他们不只是舞动指挥棒的音乐魔术师,还是乐团的教练,甚至是承前启后的开拓者。

新加坡指挥家洪毅全与中国指挥家刘沙各有不同的指挥风格。前者先后到俄罗斯和美国留学,重视聆听与融合,以及音乐表达上的清晰度和平衡感;后者则着力于带领年轻演奏家赋予民族乐现代多变的生命力,引导新一代作曲家谱写贴近大众心灵的新乐章。

中国经济发展为古典乐与民族乐带来拓展的机遇。洪毅全见证中国成为全世界古典乐最大的市场。这个市场求才若渴,年轻演奏家合作机会之多前所未有。刘沙则观察到,外国观众近几年开始真正认可中国民族管弦乐,中国民乐正以璀璨之姿在世界舞台绽放。刘沙与新加坡华乐团合作的经验,也让他看到本地乐团和观众对新作品有极高的接受度。

洪毅全与刘沙私交甚笃,分享指挥想法着重点大有不同,但同样重视观众的体验,热爱演奏的感染力。疫情将改变乐团的经营形式,两人以积极的态度看待眼前的挑战。洪毅全相信打开网络空间能连接全球古典乐迷,年轻音乐家须意识到他们正处在一个不断变化的时代,而疫情是改变的推动者。刘沙坚信现场演出经验无可替代,无论是演奏家或观众都无法抗拒那种独有的触动,人们去音乐厅看演出因而更有仪式感。

综述

谈起古典乐和民乐的薪火传承,被放在聚光灯下的往往是新一代的指挥家。

本地指挥洪毅全和中国指挥刘沙,都属于新生代指挥家,这意味着他们要背负创新和传承的双重责任。

在2007年拿下第50届法国贝桑松国际青年指挥大赛指挥大奖的洪毅全,2017年出任中国四川交响乐团音乐总监。刘沙则是中国新生代民族音乐指挥的杰出代表和领军人物之一,担任中国中央民族乐团常任指挥及澳门中乐团音乐总监兼首席指挥。

两人是指挥台上的同道,也是台下的知音。自2008年在中国相遇以来,两人已有长达12年的深交。刘沙透露,他和洪毅全是一见如故,许多关于音乐的感悟和心里话,都能闲话家常地聊起来。洪毅全到四川交响乐团担任音乐总监后,刘沙考虑到他对中国一些传统节日和文化不太熟悉,还经常为洪毅全策划的乐季提供建议。这份友谊历经了岁月和距离。即便演出忙碌,刘沙曾到四川交响乐团担任客席指挥,为观众也为彼此带来音乐启迪。

12年前,还在耶鲁大学读研究生的洪毅全初次踏足北京,当时,正值北京奥运期间,洪毅全至今仍记得他初来乍到时的悸动。他回忆说,当时他是在郭勇德(现任新加坡华乐团驻团指挥)的引荐下认识了刘沙,两人很快成为莫逆,后来刘沙远赴洪毅全曾报读过的俄罗斯圣彼得堡音乐学校进修,也是因为听了后者的建议。

12年后,冠病疫情迫使各地的音乐厅关上大门。洪毅全在春节后便滞留本地,至今仍无法与四川乐团团聚。刘沙则在隔离生活中,找到了沉潜和思索的时间。

在指挥台上的耕耘和成长, 磨炼出了两人对音乐更深层的理解和自信,洪毅全坦言他更愿意充当乐团的“教练”,让乐手去表现自己、超越自己。刘沙则十分注重提携新一代作曲家和推广新作品,这背后的动力正是为了争取更多观众走进音乐厅。

有许多东西是不可言说的,对音乐的挚爱也是如此。洪毅全的表达方式往往不是语言,而是透过热情澎湃的感染力,这种方式最纯粹、直叙。如果用一个词来形容他在舞台上的作用,或许就是“融合剂”,让乐手们彼此倾听,通过指挥找到乐团自身的共鸣。

刘沙虽然强调创新,但并非一味地追求新颖、先锋,他把那些归结为音乐家追求个性使然的结果。刘沙斟酌的是如何拓宽民乐的受众, 因此演出曲目往往要展现出对观众最大的包容,每部委约的新作势必要让观众获得享受,但不失艺术品味。

两位指挥家也必须学会走出舒适圈,让乐团走向世界,吸引新的观众走进音乐厅。在洪毅全看来,演出数码化是必经之路,这不仅是为了应对冠病疫情的冲击,也为了把古典乐的触角伸向世界每一个角落。刘沙认为民乐的鉴赏和接受度如今在海外已有所提升,这意味着民乐作曲家和他们的作品收获了一片更广阔的天地,而他们艺术创作面向也更为宽广。

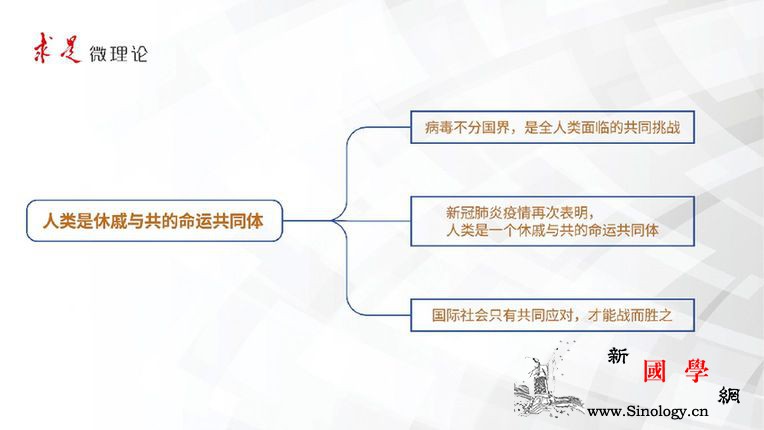

眼下全球音乐家像一个命运共同体,经历着疫情带来的巨大风浪。虽然音乐演出正出现复苏迹象,但是音乐家或许还没做好面对“后疫情时代”的准备。刘沙的感受是,人们或许会觉得艺术在疫情当前不那么重要,但音乐给予灵魂的慰藉和仪式感却反而被凸显。洪毅全则意识到,音乐家不能再埋头演奏,适应工作和生活的转变是当务之急。

洪毅全赋予四川交响乐团温润的弦乐和吹管乐音色,在三年里带领乐团成为中国十大交响乐团之一。(互联网)

问:两位都是新生代指挥当中的佼佼者。洪毅全执棒的四川交响乐团在三年里发展成为中国十大交响乐团之一,而刘沙是横跨中西乐的 “两栖指挥”,为中央民族乐团、澳门中乐团不断开拓曲目,为民乐带来一番朝气蓬勃的新气象。这些年来,你们和乐团有怎样的成长?两位又是如何找到乐团自己的声音?

洪毅全(以下简称洪):四川交响乐团成长了很多,我们都为此感到骄傲。不少客卿指挥和独奏家都给予乐团肯定和赞语,有人说乐团的演奏听起来像是一个不错的欧洲乐团。我其实把很多在欧洲学到的经验用在乐团身上,赋予它一些温润的弦乐和吹管乐音色,另外就是格外注重音乐表达上的清晰度和平衡感。我训练乐手的一个重要方法是“聆听”。我强调“融合”,听到自己和别人的声音,然后做出判断,乐手自然而然会明白该如何去调整。这能解决许多问题,是我的方针。我更愿意有效率地工作,不浪费时间。

刘沙(以下简称刘):我在中央民族乐团待了18年,在澳门中乐团待了三年,我觉得在各个方面都更有经验了。和乐团一起成长,不光是时光岁月,在艺术上也是一种磨合和历练。这些年来,民族乐团变得更加职业化、现代化, 也更有一种灵活性和多变性。民乐到现在为止还在摸索阶段,无论是中国香港、中国台湾、新加坡,大家都在摸索,没有一个标杆,只能尽我所能去做。近年来我的一个方向就是让年轻人用新的方式来诠释民乐,让它的表达方式更多元化。人们对民乐有固定的印象,《二泉映月》总是那么悲悲切切,很抒情,很细腻,但我想让民乐变得现代,表现方式有爵士风格、摇滚风格,又或者有先锋派或交响化的感觉。

春节前,我指挥中央民族乐团演出一部70分钟的作品《畅想京津冀》,由著名中国青年作曲家王丹红创作。我想我更善于指挥,而且也更喜欢这种大开大合、结构庞大的作品。但我也喜欢小品,包括经典的传统小品如《二泉映月》《春江花月夜》《月儿高》,这些东西很能代表中国的古典魅力和文化。我看到的是音乐的线条,这跟我在俄罗斯留学有一些关系。俄罗斯人很讲究线条,以及音乐的旋律、走向和起伏。

塑造听众品味

问:一方水土养就一支乐团,这些年来中国观众踏进音乐厅的热情在提升。北京已然成为国际乐坛的重镇之一,古典乐如今也是成都的一张城市名片。请问两位如何塑造当地观众的音乐品味?

洪:我在成都工作,这里的观众对古典乐涉猎不深,不过却很踊跃地想观看演出。我知道观众需要听到一些耳熟能详的曲目,以此来接近伟大的作曲家。但我也愿意冒一冒风险,尤其在有特别意义的时候。我会采用一些中国年轻作曲家的作品,借此向观众引荐中国的音乐人才。我邀请的音乐家往往是那些迸发能量,具有卓越表达能力的人。这种表达不在语言上,更多是在舞台上能够表达他们所爱,传达他们对音乐的理解。对音乐家来说,这是一种舞台存在感。

刘:在北京,听民乐的观众多一点,澳门因为受葡萄牙殖民历史的影响,更多人喜欢交响乐。听民乐的人有,但不多。我考虑的是如何让更多人走进音乐厅。在当今这个时代,因为社会太发达,艺术的功能性有一定的转变,不如以前了。但我想让更多年轻人对民乐有所认识,也鼓励青年作曲家创作新作品。这很重要。欧洲的音乐厅早已出现老龄化趋势,中国正好相反,有更多人开始喜欢古典乐。在节假日,我们会准备一些传统曲目,但有时候我们也很学术,会邀请音乐学院的老师写一些具挑战性、开创性的作品。不过我们做得更多的尝试,是让民乐更国际化、更年轻化。我会挑选一些主题鲜明,容易明白的作品,让观众马上能感受作品所要表达的情绪。

问:指挥家需要有“铤而走险”的精神, 带领观众去探索他们不熟悉的音乐领域。洪毅全与四川交响乐团在上个乐季着重探索20世纪大师斯特拉文斯基(Igor Stravinsky)、普罗科菲耶夫(Sergei Prokofiev)和埃尔加 (Edward Elgar)的音乐。刘沙面对北京和澳门观众,引荐了不少青年作曲家包括王丹红、姜莹的作品。两位是如何在演出上做好艺术追求和票房之间的取舍和平衡?

刘:很多观众不了解中国民乐,即便是传统曲目,他们只听过名字,但并不熟悉。首先要把传统的、代表性的音乐介绍给他们,同时也要给他们推荐更多当代作曲家的更有意思的作品。我趋向引导新一代作曲家不要去写一些先锋的、实验性的作品。这些因素可以有,但它们是一种技术手段,而不是艺术表达的方向和目的。西方世界早在20年前就已经回潮了,有人在写这些东西,但更多人知道要写大众能接受的、好听的音乐。我不会一味地追求音响上的个性,或者光怪陆离的东西。作品须要被大众接受。

洪:我很理解票房的重要性,我也以此来平衡我的艺术选择。所以我的节目不可能100%是“风险项目”。但我坚信,演出必须有新鲜感,同时能让观众与过往所经历的演出之间找到某种联系。好比在编排现代作品时,我会把它们和观众熟悉的协奏曲或交响曲编排在一起。

问:乐团为观众引荐了一批批作曲家,他们的前途也攸关着乐团是否有新作品来回应时代和观众的需要。有些年轻的作曲家们正在业界抬头,但也有不少作曲家担心他们的生存空间。两位如何看待新一代作曲家的前途?

洪:我在中国看到当地很支持年轻作曲家。有许多节目和企划可以让作曲家获得帮助,包括大师班、音乐节等等,西方的现代作曲家都能到中国来教授最新的作曲技巧。如果你去看看那些国际大赛和各地的音乐节,你会看到不少年轻华人作曲家的作品在中国和海外被演奏。这是一片很蓬勃的土壤,无论是对年轻作曲家或演奏家来说。新加坡这些年来也对华人作曲家展现出了热情,新加坡交响乐团就经常把他们的新作品介绍给本地观众。

刘:许多作曲家之前只懂得写西乐,但如今民乐提供了他们新的创作园地。我向来支持并鼓励作曲家走到台前,增加与观众的互动。我在委约作品时会和作曲家谈得比较清楚,比较像命题作文。我会把方向、素材等谈得比较具体,音乐也因此不会太抽象。当然这还是要根据作曲家的作曲风格。我也特别希望把作曲家请来,跟乐手讲解,也上台和观众讲解他为什么写出这样的作品,背后有哪些思索, 这能丰富观众的联想和认识。

问:指挥的影响力需要乐团来验证,有人认为现今的指挥家不可能像以前那样主宰一切,卡拉扬“暴君似的恩典”的时代已经过去。不过人们仍然期盼着在国际舞台上能走出 引领时代的华人指挥家。请问两位如何看待自己的指挥角色?各自的指挥风格又是如何形成的?

洪:在指挥乐团时,指挥的性格是很容易被看穿的(对一个懂行的人来说)。有许多年轻指挥认为他们需要在指挥时表演一番。我想有95%的年轻指挥这么做。我认为,专业的指挥是用耳朵和一切专注的心神,与乐手一起创造音乐。这种时候也能显露出一种指挥风范,但那是自然而然的。

面对演出,我往往站在一个教练的视角:指导乐手如何去达到最佳的演出效果,并寻求突破。我做事的方式是很明了、很专注的,而且我很在意乐手们的表现是否参差不齐。我和乐手们经常讨论乐团的声音,尽量不提那些没有帮助的主观意见。最重要的还是让音乐家们能够听见彼此的声音,我自己尽量少说话。到了演出,我手上还有一些“魔法”要施展。乐团需要的,就是从排练的第一天就有这样一个清晰的过程。

过去的指挥家肩负很多责任,但这些责任如今已交给乐团的管理层,以及音乐家组织和工会了。指挥家的影响力变小了。人们期待指挥像同事一样和乐手们相处,而不是以领袖的姿态高高在上。我个人觉得,这是一个成熟乐团的特征,但它必须建立在有丰富的表演传统,以及乐团管理和乐手之间合作融洽的基础上。世界上可能只有不到五支这样稳定的乐团,好比柏林爱乐、 维也纳爱乐和伦敦交响乐团。如果没有一个明确的艺术方向,乐团很有可能会失去自己的声音、风格和辨识度。

刘:我当年学习指挥是受意大利指挥家穆蒂(Riccardo Muti)影响的,他的手势很帅气,指挥动作属于表演性更强的一类。这是我学习指挥的初衷,不过真正开始学习后,我更多地关注手的动作如何让乐队产生化学反应。我也希望观众看到我的动作后,能理解我在做什么。

我觉得指挥有点像警察、司令在发号施令,一旦出现歧义,乐团就不知道如何回应 了,所以手势一定要明确。乐手必须在我对音乐的理解的框架内发挥。我曾经尝试给乐队更多的自由,最终发现是失败的。乐队有100多人,也许音是准的,但是乐句的处理,包括速度,每个人想的都不一样。指挥就需要展现自己的影响力,让大家明白你所做的一切都是经过深思熟虑的、不容置疑的,具有绝对的说服力。

自从2008年在中国相遇以来,刘沙(左)和洪毅全(中)已有长达12年的深交。(受访者提供)

走出音乐厅 相遇未来乐迷

冠病疫情加速乐团创新经营模式,回应表演市场的改变。

洪毅全相信,古典乐团发展的未来在于拥抱数码化,网络演出将能打破空间的约束,连接世界各地的古典乐爱好者。刘沙则认为,数码技术只能尽可能地还原演奏家的表演,现场演出始终是不可替代的。

问:中国的民乐发展近来如沐春风,学习民乐的风潮也十分火热。在古典音乐版图里,中国的位置也越来越重要,全球最富盛名的古典乐厂牌德意志留声机公司(DG)将其120周年庆典的开幕音乐会放在北京而非柏林。新中两国的乐团也有很多合作、巡演的机会。两位认为,乐团“国际化”有哪些机遇和挑战?

刘:这几年中国的古典乐发展蓬勃。我们的乐团也与国外有了更多的交流,去过世界很多国家。以前,欧洲的观众对我们的接触比较少,在欣赏中国乐团的演奏方面也比较保守。他们过去更多是出于对你的音乐文化的尊重,而表现出热情,但现在真的有人开始认可我们的音乐,认可我们的演奏,乐团也经得起国际水平的考验。前几年,我带的乐团几乎每年都去欧洲演出,德国、奥地利、瑞士、法国、 比利时,也登上美国的卡内基音乐厅。换做是几十年前,捧场的可能都是当地华人,但我们去的时候,华人只占五分之一,更多的是美国人。他们站起来鼓掌鼓了十几分钟。

刘沙2018年10月与新加坡华乐团携手演出。(新加坡华乐团提供)

我曾经在新加坡华乐团担任过三次客席指挥,也带来了中国的许多新作品,还有一些我委约的作品。我对新加坡的观众有很好的印象。新加坡华乐团音乐总监叶聪在新加坡耕耘很多年,乐团和观众对新作品的接受度很高,乐团的灵活度也很大。

洪:当我与欧洲的古典乐坛大腕谈话时,“国际化”指的是活跃于欧洲和北美城市,他们并不在乎中国、韩国和日本正在发生什么。当然,唯一例外是他们带团到亚洲巡演,赚取高昂出场费的时候。和亚洲同仁谈话时他们更看重欧洲,不过似乎也没有很清楚的认识怎么做才是“国际化”。不得不说,古典乐市场的眼界很小。我个人认为,迈向国际的方式是走上网络。未来几年我们会看到世界各地的乐团都会朝这个方向迈进,而且已经开始了。古典乐爱好者可以在非洲、 纽西兰、阿拉斯加等任何遥远的地方。这些地方都有观众,而唯有通过网络演出才能遇见他们。

中国的古典乐市场正在经历前所未见的飞速发展,并吸引了不少观众。目前中国就是全世界最大的古典乐市场。我会鼓励年轻演奏家考虑到中国发展,因为中国对人才十分渴求,而且合作的机会很多,尤其在冠病疫情来袭之后,欧美的古典乐演出在凋零,但中国却在不断地拓展。新加坡的古典乐市场也成长了不少,有了本地音乐学院后,培养了不少本地和外国人才。不过新加坡要为年轻音乐家的未来打算,他们有许多人从海外留学归来,却找不到很好的就业机会,结果只能投身其他行业。

疫情后音乐厅演奏的变革

问:冠病疫情给音乐界带来了很大的冲击,观众无法来到音乐厅观赏现场演出。业界纷纷把“数码化”视为一根救命稻草,但转型对乐团来说举步维艰。两位在疫情期间最大的触动是什么?对于音乐演出的数码化持怎样的看法?

洪:目前直到9月,我在世界各地的所有演出都取消了。10月份的一场演出也刚接到取消通知。四川交响乐团希望在9月时能开启新的乐季,现在正在制作线上演出,包括一些小合奏。交响乐团在中国总是须要积极地应对变化,乐团是坐不住的,乐手们也都十分勤劳。

我相信在未来,我们越早拥抱 “数码化”越好。古典乐手总是在面对变化时感受到极大的阻力。我想我们花太多时间在精进我们的演奏技艺,却忘了外面有一个不断变化的、 更大的世界。美国有许多交响乐团早在冠病疫情来袭之前就已经举步维艰,但他们还是无法放弃一些过时的合同制度和生活方式。所以从这个角度出发,我认为冠病疫情是变化的推动者,是我们所需要的。的确,演奏家们会感到生存压力,也是最难在短时间内适应变化的。

刘:我发现我们这个职业被放在人类命运的危机面前,人们就认为它不是那么重要了。可是在精神和灵魂的慰藉上,我认为音乐是非常必要的。目前,中国办的音乐会必须控制在原有观众人数的30%,但我想这是阶段性的。这段期间,我个人有了很多时间去思考和沉淀,内心中更多的是感觉到充实。因为疫情,我才能去看那些以前没有机会练的谱子。我想更积极地去看待这个疫情。如今能够回到音乐厅本身就很让人欣慰了,许多乐手们站上台的时候触动很深。虽然我们不是完全依靠票房运作,但是乐团如今要做的,只能是把演奏进行 下去。

我们的乐团也做出数码化的尝试,制作了预录演出。我觉得这是没有办法的办法,我相信在任何职业里,人们都需要从传统的思维方式里走出来,运用新的科技。其实对于将 来5G的时代我是很看好的,或许我和演奏家们可以直接在家里连线演奏,这样就更便捷了。但数码技术只能尽可能地还原演奏家的表演,所以人们去音乐厅听现场演出就会更有仪式感。

问:亚洲已经陆续出现乐团复工、复演的消息,但有人认为疫情后的乐团将无法回到过去的样子,不能求变就难以求存。两位对亚洲乐团的未来有怎样的期待和担忧?

刘:我本身是以较积极的角度来看待疫情的。乐团的确正在面临票房上的压力,但是我们不完全靠票房运作。这个月初我也受邀到深圳交响乐团指挥了疫情以来他们的首场公开演出。现场演出始终是不能被替代的。

洪:古典乐市场向来跟着欧美的形势变化,对于当前的危机恐怕还需要时间寻找解决方案。有些地方相当自给自足,好比日本和韩国,他们能在自己的世界里运作,但也因此有些保守和传统的作风。我担心的是这种习惯恐怕会阻碍他们接触更年轻的观众,而这些观众正在比想象中更快地流失。

在社交媒体时代,现场演出也变得越来越无关紧要,走进音乐厅的吸引力正在下降。我思考的是,亚洲的交响乐团如果要生存下去,他们要到哪里去寻找未来的观众?虽然我自己并不觉得古典乐会在亚洲消失,但我的直觉是,亚洲有可能会踏上欧美的老路,古典乐逐渐失去人们的关注。

我个人很希望年轻的音乐家们能够意识到他们正处在一个不断变化的时代,而他们有责任去找到某种贴近他们心灵的意义,利用各自的才华去服务他们的社群。

如果乐手仍然把自己禁锢在“登台演出”的梦境里,我担心这个梦境将来会被打破。

洪毅全

刘沙中西乐“两栖”,在艺术上做出许多积极探索和有益尝试。

1979年出生于新加坡,自幼学习钢琴、小提琴、 巴松管和作曲,之后以最高荣誉毕业于圣彼得堡国立音乐学院的歌剧交响乐指挥专业,并荣获圣彼德堡音乐学会奖,后又获美国耶鲁大学指挥硕士。在伦敦和柏林,他与爱乐乐团、伦敦爱乐乐团密切合作,还与著名的欧洲和亚洲乐团和歌剧院有过一系列的成功演出,其中包括法国国家交响乐团、圣彼得堡爱乐乐团、柏林交响乐团、哥本哈根爱乐乐团、托斯卡尼尼交响乐团、斯特拉斯堡爱乐乐团等。

洪毅全自2017年起出任中国四川交响乐团音乐总监。2012年至2016年,他是法国布列塔尼乐团(Orchestre Symphonique de Bretagne)音乐总监。2015年,洪毅全指挥新西兰交响乐团录制的《周龙与陈怡:虎门1839》专辑获第58届格莱美奖提名“最佳交响乐表现奖”。

荣获2006年第九届安东尼·佩特罗蒂指挥比赛大奖,洪毅全也是2007年第15届贝桑松国际青年指挥大赛金奖和最佳指挥奖得主,以及2008年第八届托斯卡尼尼指挥家比赛金奖得主。

刘沙

自2017年起担任四川交响乐团指挥,洪毅全把很多欧洲学到的经验都用来塑造一个亚洲乐团。(档案照)

1978年出生于中国山东济南,毕业于中央音乐学院,2011年赴俄罗斯圣彼得堡国立音乐学院进修。

刘沙是中国中央民族乐团常任指挥、上海民族乐团常任客席指挥、澳门中乐团音乐总监兼首席指挥。

被称为横跨中西的“两栖指挥”,刘沙在民族管弦乐领域里积极探索中国民族乐队的发展和创新,并视奏、首演了近千部民族管弦乐作品。他以独特的视角积极倡导、委约并演出中国年轻一代作曲家的新作品,其成绩受到中国和亚洲乐界的广泛关注。

在交响乐领域里,刘沙尤其擅长演出俄罗斯、东欧作品,并开创性地扩展了演出曲目,其范围涵盖西方20世纪音乐和中国当代音乐作品。刘沙被媒体誉为中国新生代民族音乐指挥的杰出代表和领军人物。

责任编辑:郑思明