汽车驶入了敦煌研究所的办公大院。铺满碎石子的的院子里,基本上一片黑暗,几盏幽暗的路灯,在灯下一小片地方留下弱弱的光斑,好像灯光线的力度无法穿透这厚厚的黑暗。有几个窗户倾洒出明亮的灯光,照亮了通往那里的地面,原来已经备了晚宴。满桌都是研究所的重要人物,但我都不认识。

几年前,1980年时,跟着中国美院,也就是浙江美院,到敦煌临摹壁画。那时,我们连远远望着这些研究所的领导和大研究员们的机会都没想过,唯有带队实习的老师安排过我们拜见在敦煌修复雕塑的孙纪元先生。每天只是琢磨临摹哪一块壁画,如何能够临的更接近原作,还有就是食堂今天吃什么,哪位同学进城带回来什么好吃的了。一起去敦煌的同学谌芜,一天在晚饭后找我出去散步,走到无人处,递给我一小串葡萄,说她进城带回来、特别给我留的。那葡萄样子长得真怪啊,有一寸长不到半寸粗,淡绿色。她说这叫马奶子葡萄,特别甜。我捧着葡萄大笑不止,真的很像牛啊、马啊那长悠悠的奶子啊!在她的注视下,我吃完了。然后伸出手告诉她:你看,我的手指都被葡萄汁黏在一起不容易分开了啊!那时,我们相互之间很少说谢谢,说了反而显得见外。吃完给她看我那黏在一起的手指,就是最直白的感谢。一串甜蜜的葡萄,是一辈子温馨的友情记忆。

马奶子葡萄

那天,坐在敦煌研究所的欢迎宴会桌边,完全顾不上饿的咕咕叫的肚子,集中精力不断地搜索我那不多的英语词汇,机械地把中国话的内容转换成我能够表述的英语;再反过来把我理解了,或者没完全理解的高居翰的英语句子转换成汉语。究竟参加宴会的人谁是谁,桌上说了什么,吃了什么,细节完全不记得,大概内容不外乎了解海外的敦煌研究,了解高居翰此行的要求。在北京时就已经发现,嗜酒的高居翰一喝酒,他那平日的滔滔不绝的话头,立刻成了天上来的黄河之水,狂泻猛泼。这会儿,成摞的英语句子如同洪水一般地奔腾袭来,我只能用尽全力招架抵挡。有时候他发现我译错了,就会重新说一遍,研究所的人和高居翰都宽容地微笑着等我译完这些长长的美国句子。还好,用过无数翻译的高居翰善解人意,比如当我失措地悄声问他:what is that ava,ava thing you want to see?(那个你要看的阿哇,阿哇是什么东西?)他马上用汉语低声告诉我:“宽音。“ (avalokitesvara,就是观音的梵语。高居翰的汉语发音是韦氏拼法的Kuan-yin)。原来他想看精美绝伦三窟北壁的《千手千眼观音》。

莫高窟第三窟的元代《千手千眼观音》

晚宴结束。给了我客房的钥匙,告诉我说,出去、到了路上左拐,不多远,有灯的地方,就是招待所。我的单人房间是招待所一进门左手那间,他们的房间,要在进招待所之后,往右走,第三排中间亮着灯的套间—“都给你们准备好了,安排他们早点休息,告诉高先生,我们都住在相反的方向,就不送他们过去了。”

客房的钥匙

离开幽暗的研究所的办公院子,一脚跌进了一片漆黑,幸好两边立着淅沥作响的树木,我们才不会走到沟里。从脚步声,感觉到他们在我的右边跟我并排走着。黑暗中,沙沙的脚步声和淡淡的夏日树叶的簌簌声,前面眼睛可见处,完全没有任何灯光,哪里有什么招待所啊。树梢顶端的天空也好像比北京的天空要黑暗许多,还没有月亮。我想到民间说的“十七八,合黑瞎。”意思是农历十七、十八号,月亮出来的晚,太阳一落,就跟瞎了一样什么也看不见。敦煌所处的地理位置维度高,八月下旬时,差不多在北京时间晚上八点多太阳才慢慢落下去,我们到的时候可能已经是九点了,开始黑了,吃完饭,正好赶上合黑瞎。黑的喘不过气来。

“十七八,合黑瞎”

走着走着,突然我的右手被一只温热柔软的大手握住了。这是高居翰的手;我惊了,不知如何处理。脑子在飞快地旋转:“他怕黑? 不可能?他怕摔倒?那你说一声:扶我一下,拉我一把。” 我的右臂和右手刹那间像锈住一样僵硬了,但是双脚继续走着,大脑快速地旋转着。在这不过几秒钟,但我觉得好像漫长到永恒的时间里,我从他的沉默和手的轻微动作辨别出了不妥。于是果断地、没有声响地、轻轻挣脱。他没有进一步表示,也没有发出任何声响,我们继续走着。

他的妻子就在他的右边走着啊!这也太放肆了吧?难道美国著名学者也会像中国一些男性那样喜欢偷偷地动手?难道来自美国这个倡导男女平权社会的大教授也会…? 我困惑了,又想,也许我不应该对他的一个即兴动作的动机妖魔化了,假如他是好心地担心我害怕这黑暗的中的行路,伸手给我一些安慰呢?也许这是美国绅士风度的一种表现,如同替女性开门,拿帽子大衣一样的礼节?

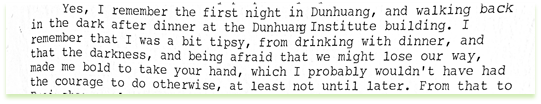

那一夜,我没睡好。越想越恐惧:我不愿意相信高居翰的行为是性骚扰,我更愿意相信这是美国式的绅士风度的体现。但是我的直觉却一直在告诉我这可能不是一种礼节。后来发生的事情,确认了我的直觉;几十年的美国生活经验,当然早已证实美国没有这种礼节。而最近翻检他给我的信,再次读到他带有内疚地解释说:那天晚上可能喝多了,也可能担心走丢了,不然不会有这样的勇气,至少不会在那天,或者要等到再晚一些的时候。

高居翰的信扫描图

高居翰在黑暗中伸出手的刹那,就已经把我推向了危机关头:作为每天陪同的翻译、安排各种活动并且随时随地担任助理的我,怎么样才能保持距离而不惹恼他。我抽出手去,是不是已经得罪了他?!作为这么有影响力的美国大学者,他的一句对我负面的评价,我的人生轨迹和学术发展可能就此改观甚至崩塌。至少,我不会再被汤池先生信任,学校和系里会怎么对应,我还能顺利毕业吗?在黑暗中,我被这些阴暗的想法吓坏了。

不然,明天去城里给孙美兰先生打个电话说明这个情况?不行。系里派不出其他人过来替换我,即便找到替换人,至少要三四天才能赶到敦煌。系里一定会让我解释究竟发生了什么,我怎么说?听的人会不会说我自作多情?太矫情?叫起真来,高居翰会不会反咬一口,说是我勾引他,那我真是有口莫辩了。在唯美国马首是瞻的八十年代,在邓小平展示出全副身段、亲自去访问美国,建立了美国与中国的合作发展,在这样的崇美形势下,只要高居翰对我表示不满,我的结局一定是一塌糊涂、身败名裂。如果真的系里介入了,结果一定比悄悄拉开距离而得罪他的结果会糟糕一万倍。

再说,高居翰的夫人也一起同行,女人都是敏感的,她察觉到他的暧昧神色只是时间的问题,那时她会怎么对待我?我又怎么说的清楚?!怎么为自己辩解!一旦闹大,她不可能替我说话,结果就是我一个人的说法,对质两位尊贵外宾的说法。

那个年代的研究生非常少,我们这一届整个美术史系只录取了六个人;女研究生只有我自己。中央美院的全部女研究生加起来不过十个人上下,还有很多人家在北京不常在学校露面。我们这几个天天在学校吃住的女研究生,格外引人关注、难免各种评头论足。我们都是不幸而无辜地闯入了男性死死守护的男性专属世界,我们都感到了周围的羡慕,嫉妒,和鄙视。在那个男性争夺名利的世界里,并不是每一个男性都会对女性心怀善意。相反,我看到几乎所有的科系的很多男性从内心深处把同一层次和同专业的女性视为令他们羞辱的存在 (连对手都不是)。当有思辨力与学术能力不相上下的女性学者参与同一个项目,格外令他们莫名奇妙的感到受到了威胁。于是从女性学者的性别、生理、容貌、或其他方面寻找可以攻击的口实。面对有能力的女性,以强势,霸道这样的词语,毁掉她们敢于提出创见的勇气。遇到能力平平的女性就贬低她们说靠色相上位,彻底打消她们的进取之心。“女子无才便是德”这个古老而腐朽价值观念在他们手里出神入化地演绎发挥到更高的层次---只要你让他们感到了一点点不悦,那些早已准备好的成吨的道德指责和名誉毁坏的污水瞬间倾泻下来。他们口中的“无才之德”,正说明他们爱的是女色,恨的是女才。女研究生们只能永远在躲避“女子无才便是德”和各种可能的侮辱之间的缝隙中寻找自己的立足点。在这样的环境中,一旦以高居翰之名产生了批评我的口实,那我全完了。

在有着深深性别偏见的社会里,早已设计了千万种方式给女性学者、画家、科学家、公务员打上歧视的标签:不正经,俗气、太张扬、不招人喜欢等等。女学者的文章和语言中所体现的思想独到性,在他们眼里就是张扬。女性更无法抵抗的是“不正经”和“不招人喜欢”这两个标签,因为这是一把双刃杀器。“招人喜欢“的女人,可以用“不正经”瞬间砍倒,而“正经女人”在“不招人喜欢”的利刃下,顷刻碎尸万段。就连特别招人喜欢的旷世才女周思聪老师,在我们长谈后,用泪水打湿了的眼睛看着外面的天空:“我全都告诉你了,你以后替我写出来吧!”她又补了一句:在某某人活着的时候,你不要写啊!在这深深的敦煌暗夜里,我又看到了周思聪的泪眼、理解了她的恐惧,她的恐惧也加深了我的恐惧。

我们大家都不止一次地听到一些地位非常高、一言九鼎的男性专家、学者直率而理直气壮地说:“我就是讨厌那个女人。”他们不需理由;“那个女人”这四个字里已经包含了几千年形成了的、合理地将女性作为转嫁责任、迁怒发泄的对象。夏朝毁在女人手里,商朝亡在女人手中,周朝被女人搅乱崩溃了(史曰:夏亡以妺喜,殷亡以妲己,周亡以褒姒),古代女性一再替无能的皇帝承担亡国这样天大的责任。如果高居翰对学校或系里任何人表达了任何对我的不满,我就成了渴望和美国各大学建立合作关系的学校和系里的公敌,也可能成了对外交流中的一切问题的现成替罪羊。

《坐在跪着的女臣背上的夏桀王》山东嘉祥武梁祠,东汉

那些不以性别歧视女性的男性也有,他们在尊重女性的同时,也获取了女性对他们的尊重,更获取了自我的完美的人生经历。毕竟历史上有柳下惠的坐怀不乱,还有孔子不理会弟子们的偏见,不受他人的诽谤的影响,照样去拜见卫灵公那传说很妖艳的夫人南子。中央美院有这样的人吗,哪位是呢?即便孔子是央美教授,但这位各处流浪不受待见的哲人如果执教在八十年代的央美,他敢冒犯高居翰、冒犯社会偏见替我说句公道话吗!事后得知,央美真有这样的教授,也帮我说了话,但却引火烧身。

山东东平县出土汉代壁画《孔子见老子》

女性对图谋不轨的男性的就范,一定招致身败名裂;如果拒绝,其结果就是维克多.雨果写好了的剧本:《巴黎圣母院》的艾斯米拉达拒绝佛罗洛。但是,我的经历告诉我有些人远比佛罗洛更邪恶。至少,佛罗洛处在阴影中,沉默地利用权势作恶,并没有几十年如一日的利用他的男人圈子去广泛散布谣言诋毁某个女性的人格、恶意怂恿他周边的女人用谎言群殴艾斯米拉达。平心静气地想想,我们身边有多少用舆论群殴他人的人,根本不认识被殴的人,更不用说真正了解了。所谓人言可畏,就在于,制造谎言的人,知道大部分传言者不会深究,而仅仅要在传播中感受到占据道德制高点的快感,或者体会到意淫的满足感。

电影《巴黎圣母院》剧照

在敦煌招待所静静的暗夜里,我越想,越怕。在这沉寂的黑暗中,我感觉自己已经跌进了人生最暗的深渊之中...惊慌、恐惧、不知所措地胡思乱想着,天渐渐亮了。洗漱利落后,喝一杯浓茶遮掩一夜没睡的萎顿状态。不想去吃早饭,也不想去面对他,更不知道如何面对他,完全不敢想象他见到我会有什么样的表情?我下意识地有个冲动要收拾行李,偷偷地跑掉...跑到哪里去!?跑了又怎么收场?

简单的外宾特餐

不知不觉,到了他们的早餐时间。责任感的惯性战胜了忧虑,我到食堂领出两份预定的外宾特餐,带上一保温瓶开水,端到他们房门口。门已经开着了,我在门外停下,定定神后大声说:Good morning!Professor Cahill, your breakfasts are here (早安,高教授,你们的早餐来了啊)。他们让我进去。放下早餐后我发现高居翰一脸正经,端庄儒雅中带一点点温和,和平时毫无两样,我松了口气—这一关就这么过去了。我交代他们说碗筷有人来收拾,我先回房间等待敦煌研究所派的陪同,请他们做好出发的准备。

回到房间,有一种如释重负感。希望昨晚的事情只是一个幻觉,但愿后面的时间都能像今早这样平平静静地度过。我也终于明白对这个插曲的最好的处理方式就是两个字:忘却。

(待续)

关键字:女性,莫高窟 高居翰内容标签: 女性 莫高窟 高居翰

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来