文/海杰

Text by Hai Jie

本文试图就中国摄影自2000年左右开始的两种具有明显趋向和语言识别度的实践进行梳理与提炼,这里面并没有涉及很多其他类型的重要的摄影实践,因此,这样进行抽取并局部分析的路径不代表2000年后中国摄影的全貌。

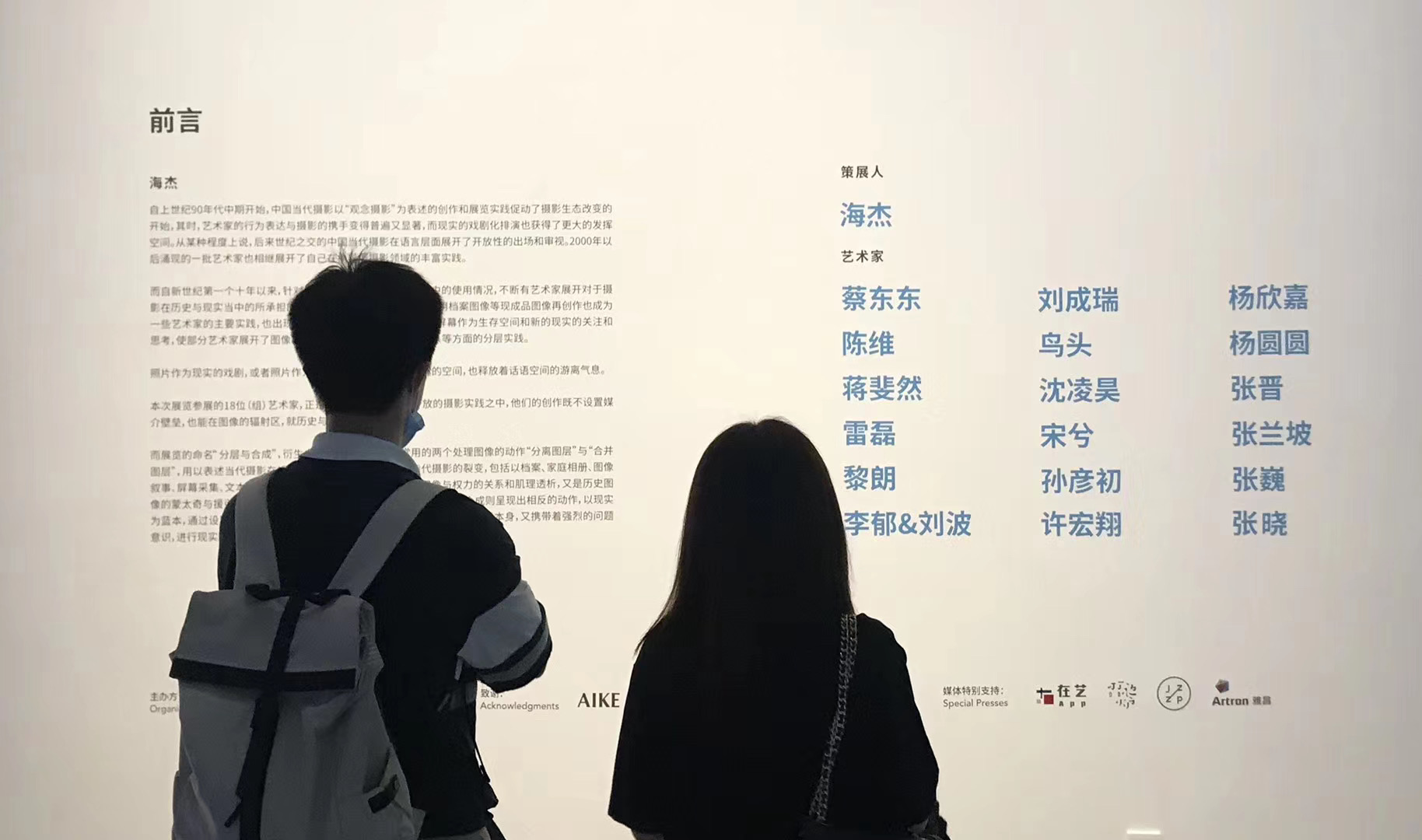

我使用“分层与合成”这两个衍生自Photoshop修图软件中常用的处理图像路径的术语“分离图层”与“合并图层”,意在表述中国摄影在语言演进和社会问题表达层面所呈现出的变化与状态。合成与分层,这先后出现并某种程度上定义并进而消解中国当代摄影的实践,也反映出摄影这一稳固的权力性媒介在社会发展过程中如何被运用,并在遇到屏幕化生存之后,面临自身的身份与困境,如何与图像这一广泛的概念进行对接。

合成:图像的隐喻及戏剧化构建与展演

1995年,在北京郊区的某无名山上,由当时的几位艺术家左小祖咒、王世华、苍鑫、高炀、马宗垠、张洹、马六明、张彬彬、朱冥、段英梅等人共同进行了名为《为无名山增高一米》的行为,10位艺术家裸体叠加的行为照片邀请摄影家吕楠拍摄,此后该照片既是行为艺术的有力视觉见证,又成为中国当代摄影的经典作品。而围绕此作品的版权争议时断时续。从某种程度上说,这也是世纪之交中国当代摄影在语言层面展开的开放性的出场和审视。

受此行为的影响,余味未尽的行为依然在延展这一行为的后续动作,比如《为无名山增高一米》参与者张洹在1997年夏天实施了《为鱼塘增高水位》的行为,而这两个行为的照片被越来越多的国际权威的当代摄影书写当做代表性案例,尤其近年来备受好评的夏洛蒂-柯顿所撰写的《这就是当代摄影》一书。

而《为无名山增高一米》参与者苍鑫在他的《天人合一》系列中,同样将身体放置在旷野、草原、西部沙漠等自然环境之中,处在火圈之中,或者静坐在石头之上,壮观浩大,又释放出强烈的萨满气质。以此来看,苍鑫已经从《为无名山增高一米》的身体丈量走向《天人合一》的三界沟通。

这既是行为艺术的频发期,也是摄影作为记录和表现媒介的大展宏图之时,而后来艺术史书写在涉及现场时只能将照片作为证据和行为表征。

从摄影的创作、展览及评价实践来看,向来是有两个并行的系统,一个是以摄影本体或者说摄影圈这个媒介社会场域来推动每一项工作的开展,而另外一个则是,摄影作为一种有效的媒介,被合理地利用在当代艺术的创作领域。前者通过各种方式维护摄影媒介的主体地位和艺术史的单行道(即摄影史),而后者则自如地运用摄影来记录并丰富艺术家的创作实践与面貌。

而执导型摄影在中国的兴起,一方面,与话语空间的逼仄有关,从表达策略的角度来讲,艺术家可以避开事件表象,通过逻辑运作和视觉编排进入事件的背后,进行提问和结构性展示。另一方面,是尽可能地将摄影创作变成一种具有独立意志的主体行为,而不是只依赖于客体(拍摄对象)进行框取,因此“排演”变成一种艺术家争相使用的处理方。但同时,使用“排演”这种戏剧性的手法,使得一切表述都进入虚构的领地,这也不可避免地成为诸多伪当代艺术家们进入当代摄影表述的套路,所以王庆松才会将自己的创作警惕地表达为“现实的记事本”,这个表述里所包含的问题意识才是执导型摄影的核心。隐喻,是构成这一表述的解读路径。这也是我们判别某个艺术家是携带问题意识的艺术家,还是投机性艺术家的考量指标。

也存在其他的环境,比如说,执导型摄影也带着对于1980年代纪实摄影的某种疏离,对那种依托于某个热点选题,而进行视觉资源抢夺的不认同。当然,也包含着对直白的受制于线性叙事的放弃,执导型摄影会让他们进入更为宽松和自由的主体性表达空间之中。

刘铮的作品《国人》恰好处于执导型摄影和纪实摄影的临界点,是摆布与现实问题的双重合体。1996年,刘铮在创作了系列作品《国人》之后,开始着手的《三界》,展示出刘铮对于执导型摄影的尝试,原本在舞台进行戏曲表演的传统剧目演员却在舞台上交媾,令人惊愕。这个行为的激进与反传统,本质上释放出当时的艺术家们对于纪实摄影的某种逃离。纪实摄影在1980年代所承载的重负,某种程度来说,难以避开道德重负和政治话语的挟持。如果说纪实摄影在美国的壮大(以农业安全局的实践为例),是“罗斯福政府在所有新政机构部署纪实实践”,那么它“除了为其各项政策进行组织宣传外,还要求利用修辞在话语中恢复绝对真理的地位”[1]。而在中国,上世纪八十年代至九十年代初的纪实实践,也未尝不是如此,纪实摄影变成人文训诫与苦难代言,不管是陕西群体,抑或是“大眼睛”的作者个体(事实上,从“大眼睛”的传播效益来看,作者已由个体变成国家),而这一指向恰好协助国家展开了希望工程的全民教育动员和规训运动,“大眼睛”变成了试图恢复绝对真理的修辞。不得不说,这一代摄影实践者开创了历史性的局面,而这一实践也从大型展览“艰巨历程”里可以看出整体的叙事,其基调和社会指涉我们可以从之后出版的《中国摄影四十年》画册的前言中窥见一斑:“人是历史的主体,也是摄影的主体。我们民族从艰难中崛起,又在迷狂中跌落。波澜壮阔的社会实践,形成我国人民无限丰富、复杂的精神世界,这是我们力图展示的。”学者吕新雨甚至将这个展览30年回顾展形容为“把影像敞开成为‘战场’”[2]。摄影在这一艺术运动中变成了先锋或敢死队,它正在模糊艺术运动与社会运动的临界点,从而将认知导向革命引擎的话语逻辑。摄影所施加于观众和创作者的功能不再是单纯的记录,而是训诫。但是这套训诫的逻辑,不仅仅会施加于社会问题的制造者,也同样因为被掌控者位置和角色的变换,走向它的对立逻辑和语法。

在1990年代初期,纪实摄影俨然成为一种政治正确,由社会捆绑的意义表征,被看做“社会良心”,即使在今天,这种责任和道德的双重重负依然对我们构成震慑,而对于语言的认识和分解在纪实摄影实践那里没有得到体现,这种宏大的团块式的道德高压生态在1990年代也限制了摄影的多元化探索。

1990年代表现突出的艺术家韩磊曾在接受笔者访谈时做过这样听起来过激的表述:“我的拍摄对底层民众的生活状态漠不关心”[3],这句话听起来似乎是逃避问题的表述,但其针对的语境,却是前文所说的纪实摄影造成的单一价值和认知体系,而他的这句话也是基于当时对底层影像贩卖塑造的人文面孔的激烈表态。

摄影依然只是切片,而不等同于约翰-塔格所质疑的“绝对真理”。纪实摄影在中国1980年代的实践表明,它作为“证据”,似乎也将创作与展示等同于法庭,可以释放性地对社会做出判决。对此,在1990年代,已经有一定数量的艺术家开始尝试新的创作进路,那就是执导型摄影的集中出现。

从“社会训诫”走向“隐喻”,是1990年代末中国摄影在语言上的本质性变化。

1996年,庄辉开始了大合影系列第一张作品《公元一九九六年十一月五日河南省新安县北冶乡社火队合影纪念》的创作,他戏仿既定的国家单位的大合影拍摄、站位和命名方式,并将艺术家自己加入集体合影的一侧,这陌生的作者加入拍摄对象,是突兀的个体渗入到权力化的集体图像模型中去,既是对集体的戏谑与消解,也是对自我作者身份的反思。同年,刘铮和荣荣主编了《新摄影》杂志,到1998年杂志停刊,该杂志共出版四期。“它在圈内流传,使很多人第一次看到了刘铮的《国人》和《三界》,荣荣的《东村》系列,洪磊的《故宫》系列,庄辉的《一个和三十个》等重要作品。”[4]

1997年对于中国摄影来说,是一个重要的年份。这一年,洪磊执导创作了《紫禁城的秋天》,他将一只死鸟放置在故宫的石台阶上,一种不详的波诡云谲的隐喻,在这件作品里,扑面而来,后成为其代表作。同年10月,由岛子策展的“新影像:观念摄影艺术展” 在北京亚运村北京剧院展出,引发广泛关注。 1997年8月7日,刘树勇撰写的文章《权力——关于“观念摄影”的对话》发表于香港《现代摄影报》,后被《中国摄影报》转载,首次提出“观念摄影”这一新的图像形态概念,引发争论,并逐渐被业界使用,刘树勇也是此次展览的参展者,刘树勇通过对一些世界摄影史上的名作进行改写,并进而表达出其主旨观点,“摄影是什么”不再重要,重要的是“我们说它是什么”,这种改写也强调了阐释学之于摄影表现出的巨大权力,这在很大程度上颠覆了当时人们对于纪实摄影所主张的“真实性”的依赖。而洪磊也参加了这一年的“新影像:观念摄影艺术展”,之后又参加了1998年12月由朱其在上海大学美术学院画廊策划的“影像志异:中国新观念摄影艺术展”。后者也邀请了庄辉、郑国谷等艺术家参展。

“新影像:观念摄影艺术展”策展人岛子当时也写了一系列长文,先后发表在香港《21世纪》和台湾《艺术家》杂志。在其2008年发表的《观念摄影的演进及其新艺术史的地位》一文里对观念摄影的方法论总结为“对影像的建构(construction)、虚拟、摆设(staging)或捏造”。这一观点依然是他曾经发表的关于“观念摄影”观点的延续,而这观点似乎也统摄了后来执导型摄影的语言合成路径。

在命名上,经历了新摄影、观念摄影、当代摄影的中国摄影也还在寻求其合适的命名方式,本文在此使用的“执导型摄影”概念也是出于试图摆脱某一个特定用语导致的时间区间而选择的临时用法,它是来自于西方艺术批评词汇的变体,比如艺术批评家A. D. Coleman早在1976年就开始使用“导演模式”(the directorial mode)来表述艺术创作,这也是从电影的制作方式衍生而来。

从艺术体制的角度去探究,我们会发现,由民营资本助推的美术馆在中国的兴起也带动了执导型摄影的发展,相比之下,纪实摄影在美术馆的出现,并非易事,它需要借助于艺术家的鼎盛名望,以及相关历史话题的影像支撑,而执导型摄影可以随时胜任一个大型群展或个展的需求与匹配度。它的大尺寸符合美术馆空间占有,阐释空间与阅读难度也在调动相关知识生产。尤其在2000年后,由于资本逐渐介入和艺术市场的需要,摄影需要在等级制的艺术体制要求下,丰富其艺术摄影的门类,显然,纪实摄影在这方面由于其面对的问题和语言表象的报道性面貌,难以胜任这一角色,而执导型摄影,自贝尔纳-弗孔(Bernard Faucon)以来,也已变成一种靠团队式制作得以完成,且便于体现劳动成本和知识含量的知识密集型摄影生产模式,它有别于大量的直接快拍的模式,摄影器材的容易获得产生了大量的摄影师,而艺术家们也在竭力去避开这种看上去唾手可得的图像采集方式。因而这种努力在艺术资本市场(销售与拍卖)得以为摄影争得高价席位。

在创作层面,进入2000年,更多的艺术家开始了执导型的摄影实践,在诸多的实践中,所使用的话语资源多来自于寓言、传说、地方剧目、民间文化,比如邵逸农、慕辰共同创作的《家族图谱》(2000年),全长45米,借用传统族谱的样式,以全身站立照片的采集方式进行艺术家家族调查和排列式的创作,既是家族权力的展示,又是文化基因的链接;韩磊的《赤沙镇》系列(2005年),借用陕西关中偏僻地区赤沙镇关于十三种惩罚恶人的民间风俗中神秘而暴力的化妆术,进行记录,并进一步演绎,以迎合他“对摄影术里早期照片的理解”;马良的《草船借箭》(2005年),借用三国故事进行演绎被塑料布携裹并满身扎满箭簇的各种人物处于舞榭歌台的情景;而颜长江的《纸人》(1997-2007),源自于艺术家路遇祭祀现场的纸人启发,被他进而用来制造各种记忆场景;曾翰与杨长虹的《叫魂》(2009年),既有以目连戏为蓝本的肖像、服饰、站姿表演,也有城市里兴起的Cosplay奇观制造与展示。他们的创作提供了一种个人化的基于民间话语的视觉转化实践和样式。

与此相对应的景观是,另一些艺术家站在全球化的视野开始思考社会问题和文化议题。1999年,在德国卡塞尔美术学院留学的缪晓春完成了他的毕业创作《文化碰撞》,一个按照艺术家脸型设计、头顶中国古代男子发冠,玻璃钢着色,穿着丝质面料服装的雕塑,行走在德国的地铁、做客于德国家庭、站立在大型工厂、混在抗议队伍里,缪晓春将这个具有传统中国文化符号的雕塑放置在以上语境中,是对于东西方两种文化碰撞的思考和对于现代性相遇的观察。作品中表现出的突兀的不适感也似乎是中国全球化前夜的身份写真。而随着这个系列作品在中国的延续,缪晓春将其取名为《过去对现在的访问》。

2000年,杨福东创作了《第一个知识分子》,以电影为主要创作媒介的杨福东在这个作品里,使用来了摄影语言,且制造了某种混乱和茫然景象,题目里的“第一个知识分子”,分明是在隐喻着最后一个知识分子的处境,这也是艺术家对于全球化所带来的未知所做的表达:衣衫破烂有如遭人殴打的男子(知识分子)站在背后耸立着摩天大楼的都市马路上,手提砖头,却不知道砸向谁,这攻击对象的缺失,也隐喻着世纪之交,中国经济全球化语境下的知识分子的不确定的未来和困境。

从1998年的《思想者》开始,王庆松着手执导型摄影的创作,而从2001年的《过去》开始,他频繁使用“大场面”制作,对处于全球化旋涡中的中国语境和问题进行思考,王庆松的摄影语言艳俗且容易理解,他作品中执导的现场,是中国问题现场的抽调和戏剧化展示,人们在观看他的作品时所表现出的惊叹也在说明他们对于自身生活周遭的视而不见。他创作于2003年的代表作《跟我学》,正是中国与世界之间的身份与关系调试。《跟我学》是1982年改革开放初期,中央电视台播出的一个英语教学节目。1980年代,学习《跟我学》,走出国门,是很多学习英语口语的人的必经之路。而王庆松借用节目展开的拍摄中,艺术家自己作为老师的讲台上,一边摆放着可口可乐,另一边是中国传统文人使用的毛笔等文具,这显然是两种不同文化符号的类比与展陈,而黑板上密密麻麻写着的,是中英文交错的商业符号、流行疾病、畅销的视觉文化用词,以及点题的“让中国走向世界,让世界了解中国”。

2000年,荣荣和妻子映里开始合作,创作《富士山》,不同文化身份的伴侣赤身裸体追逐于冰天雪地的日本富士山下,这既是情爱的表达,也是基于跨地域的人与自然的关系体验。

如前文所说,摄影与行为艺术的互动在2000年后也变得普遍。从2000年开始,李暐展开的“撞入”和“飞行”系列用充满风险与奇观的方式进行身体演绎,将自己用威亚吊挂,而其设置的场所和语境,都在围绕中国社会事件、经济现象与个体命运之间的构成关系而展开。2001年,何成瑶在长城之上实施完《开放长城》这件具有自我伤害性记忆纾解的作品之后,也创作了自己的第二个行为作品《妈妈和我》,由行为片段绵延而成的照片成为该作品最具传播力的媒介。

2006年,徐勇和失足女性俞娜合作完成《解决方案》的创作,这是艺术家本人与讨论对象之间展开的联合创作,除去俞娜提供的高中日记等文献之外,这个作品依然是执导型摄影的典型路径,使用现场调动、化妆与群体演绎,利用不为社会道德评价所容纳的女性张扬的身体达成与男性之间的权力转换,从整体作品的实施过程来说,它又是一次供讨论对象展示记忆与伤害,反对被动观看,最终实现作品销售,进而将自己作为弱势群体一份子转化为艺术家的艺术行为。也是在同一年,刘勃麟开始他的《隐形人》系列,这个作品延续至今,他将自己的身体通过涂绘隐匿于所选择的背景(语境)之中,通过摄影定格,这种集行为、现场绘画与摄影为一体的创作,被他用来命名这个时代的大多数人:每个人无处可藏,却又显得多余。无处可藏是因为随时随地处于信息监控之中,被看见,但同时显得多余,存在感的缺失与焦虑困扰着每一个人。他将身体作为媒介投放到不同空间之中,又用这种若隐若现的“在场”来对自己所关注的社会领域进行提问。

2016年,刘成瑞完成《悲伤》的创作,相比之前的作品《一轮红日》的公共性(行为现场通过网络直播)来说,《悲伤》显得极其隐秘,现场只有医师、摄影师和艺术家本人,他将自己的双眼和嘴缝合,通过三组图片展示尝试三次笑的过程,笑与悲的同体,这种内含悖论的行为,似乎是人的境遇的展演。而在《惩罚骄傲》里,刘成瑞用行为作为引擎,进行情境的延展与编排,可以说是一封残酷的情书,艺术家用一把长30厘米,得于青海玉树海拔约4200米的杂多县一藏族康巴青年之手的藏刀从自己身体取血,然后通过微信拍卖终由藏家以4000元的价格拍得,后定制了绿色的成衣,由几个女性穿在身上。一方面他用这个行为在现实里回应了他少年时写的一句诗:“我把血卖了给你买件衣服,绿的。”而另一方面,也触及了梦想和现实之间的极大脱节,对“骄傲”的惩罚,某种程度上来说,是现实对于“梦想”的惩罚。

与世纪之交的很多摄影形态不同的是,年轻一代开始反观图像之于我们意味着什么,他们将讨论的焦点放置在恋像癖、图像与传播、图像与消费以及考现学等议题之中。2004年,鸟头小组在上海成立,成员有宋涛和季炜煜,他们的创作以摄影为基础而不受其所限。从早期的《东村》开始,他们的镜头捕捉任何能涉及的事物,将关于他们自身的成长思考逐渐内化到他们的图像语境中。在《东村》和《千秋光》等作品里,他们都使用了朋友作为演员去进入艺术家的记忆地理之中,经历或缅怀。在不同的阶段呈现多个自我更新进化的“鸟头世界”。在其最新作品《鵟》中,他们将自己的组合名称进行意象发挥,展现他们对于图像的野心与处理能力。在2019年连州摄影博物馆冬季展鸟头个展中,他们通过结合照片矩阵、拼贴、装裱、现场装置、摄影书等各种对于图像的使用方式,试图制造一个艳丽而疯狂的拜影教的施法现场,显然,他们挚爱各种奇怪的图像,并设法用怪癖进行连接,以夸张的工艺和混合媒介,展现出一种沉迷和思考。他们的作品也先后在伦敦泰特现代美术馆、美国MoMA“新摄影”、威尼斯双年展等机构和活动中展出,并引发争议与讨论。

2006年,李郁&刘波完成《狗年十三月》创作。2008年,李郁&刘波在湖北美术学院美术馆举办了名为“狗年十三月”个展,也是他们整套作品第一次全面展出。李郁&刘波意在通过阅读武汉当地的报纸奇闻异事来进行现实排演,以严肃的舞台的布局来重构新闻现场,这是摄影对于新闻报道的调侃与反思,也在通过同一画面结构和不同身份使用者的对比中,探讨摄影背后蕴含的复杂的图像权力。

他们的创作在剥离图像与文字之间看似紧密的依赖关系,将它们从大众图像阅读的图文习惯程式中剥离。如果我们将观看他们的作品视为一场具有先后顺序的放映,那么,文字在先,或者图像在先,则会获得完全不同的逻辑演绎结果,文字在先的结果就是,李郁&刘波在新闻的文字信息之上,用图像给文字提供了视觉佐证,这是图文互证逻辑早已期待的结果,我们每日所见的新闻报道,都通过这条路径被我们所获得。而相反,图像在先的结果,恰恰揭示了文字的巧取豪夺,在这个过程里,图像是没有特别明确的意义指向,甚至,它是分叉的,正是这种分叉提醒了我们在关于图像观看与接收过程中所必然携带的危险性,同样的图像结构(如《受害者》),却可以出现截然相反的解读曲线(如救人和害人),这是图像应用的逻辑困境,尤其在当下图像容易被劫掠,从而带我们走向一个始料未及的境地。

我们还需要追问的是,拿着砖头手摸私处的精神病患者和模仿迈克尔-杰克逊在公共场所手摸私处的年轻人有何不同,文化符号与猥琐动作之间的临界点在哪里?图像因何变得如此捉摸不定?是谁在决定一张图片的意义边界与走向?在图像传播过程中,事实上存在着一个文化符号的抗争史,而符号意义正是通过视觉的重演和传播的重复得以确立,图像扮演了文化符号合法性的助产士,“可以肯定的是,影像产生符号”(德勒兹)。在这里,图像同时也变成了富有阶级和身份区隔的精英眼神——衣衫破烂者被定义为受审的文化符号和图像逻辑。

2009年,蔡东东完成作品《腊月初八》,在这件作品里,如果没有正前方两个蒙面人被枪顶住的画面,我们最多可能以为是早期摄影术传入中国后人们觉得会被“摄魂”时的恐惧,但是由于枪的出现,就确认这是一个枪决现场,大部分人穿着戎装,画面主体是一个蒙着遮光布的人,而他右边是一个很庄严的单膝跪地来给他呈上底片夹的军人。在这里,我们可以看到他是戏仿了西班牙艺术家戈雅的作品《1803年5月3日:枪杀马德里保卫者》,为什么会选择这样的对象呢?在这个作品里,他利用了拍摄和射击在词源学上的同构,它们都归于“shoot”一词,相机处的位置就是枪支的位置,我们如今处于图像的汪洋大海,没有岛屿,依赖图像,并借助于图像对他人做出审判。

陈维的《陶醉史》是一组考现学的情景剧,没有明确的年代信息,通过搭建实体舞台、布光、烟雾、运用色彩排演一场大汗淋漓,荷尔蒙与迷醉气息交织的青年午夜场叙事剧情。在这组作品里,陈维既展示了迷醉,同时也展示了迷醉的消失。

在执导型摄影变得尤为普遍的时候,一些艺术家开始尝试利用混合媒介和现成品图像进行更为自由和精准的图像合成实验,在他们的实践中,材料的属性和合成的过程本身所体现的机制就在表征意义的生成。2014年,张巍凭借作品《人工剧团》获得色影无忌第四届年度新锐摄影师大奖,后引发争议。《人工剧团》以普通人的身体构造为基础,经由作者ps拼贴而成的明星肖像,它演绎的是当下的“生产——消费——生产”模式的内在逻辑隐喻,尤其是关于身份的生产与消费循环。在这个隐喻中,我们能从作品里看到那些明星怪异的肖像中释放出某种商品的特性,或者后现代硅胶的材料感。这容易使我们联想到整容、隆胸等行为,甚至是谣言、绯闻等构成的明星生产佐料。整容,不是整容者需要这种“好看”,而是大众需要,所以“好看”形成了体制,成了“顺从物”。在其2020年新作《人偶文献》里,他通过重新编码复原来自网络搜索的历史文献、电影截图、古代绘画、经典纪实摄影等素材。以玩偶团体的样式来模拟人、事件和行为,篡改原有的现实模型并摧毁其视觉结构和历史逻辑的“合理性”。这些着装死板又一丝不苟的权力性人物面对的似乎都是一些经过改造且内嵌了机械部件内脏的玩偶解剖样本,煞有介事的观摩,如同进入人偶的博物馆。这一系列捏造、援引和编排的虚假的文献,使作品成为一部伪历史碎片蒙太奇。

2017年,张晋的《纳米铜》在成都麓湖A4美术馆举办的“回路——2000年以来的西南影像实验”首次展出,作为拥有化学博士身份的张晋在此次的创作中,不使用相机生产图像,而是运用自己所熟悉的化学原理,以科学论文为底本,将日常物在暗室的大尺寸X光胶片上构建影像。这既实现了他对于摄影的祛魅,也将艺术行为返还到化学实验中去。

在沈凌昊的“时间的影子”系列之《我是你的影子,也是你》(2018)里,他使用UV 灯、感光材料等混合媒介装置,将感光材料制作的墙体置于黑暗的空间中,利用闪光灯和观众的身体,来制造观众身形的影子,这瞬间即逝的留存,也在本质上试验摄影与观看对象之间的互动关系,影子与真身之间的指代关系。

张兰坡也是近几年表现突出的一位艺术家,他在作品里展示出其很强的历史反思的意识,对于权力构成的苦难史的描绘在他使用“骨灰”创作的作品里以一种森然的图景展示出来。

张兰坡的创作坚持深入到历史视野中的图像与权力关系的思考,在“巨人传”系列里,他不再使用之前作品里抽象的骨灰集合,而是动用了具象的尸骸、标本、武器部件、宗教法器、溶洞场景,人体骨架指涉的巨人站立,手中牵引着无数头顶光芒的诡异雕像,蛇骨缠绕着小孩,缴获的美军炮管、庙顶经幢、欢喜金刚组成的巨大权杖从洞口深入巨人眼前,连接着阴阳两界。又或者,一只巨型手臂从洞口伸入,鱼群从紧握的手掌中贯入或逃离,不同历史事件节点的麦克风插入侧躺的头骨。与其说这是地狱的景象,不如说是一种超越了生死的人性的生态,死亡只是媒介,通过死亡的形态,张兰坡把权力与欲望抽丝剥茧,解剖展示。在《龙袍》等作品中,权力是紧凑庄严的,而在《巨人传》里,他呈现的是乱象,终尸喧闹的场景里,每个单元都处于争夺之中,麦克风(权力话语)控制大脑,而弱小单元鱼群(民众的隐喻)不全然是被迫参与控制,甚至主动投身。因此,我们在《巨人传》里看到了张兰坡在权力、人性、欲望等议题思考上的复杂性。

张兰坡对于荣耀、受难、牺牲、救赎等宏大主题的思考,通过材料的重组与演绎来进行,这些在中国民众文化习惯里唯恐避之不及的图像被他进行强有力的重构,将权力话语美容术予以揭面,在他作品深处,生与死依然不再重要,而是关于生与死以及其性价比的权力话语与圈套,以及附着其上争先恐后的底层权力梦想与想象。

蒋斐然将自己变成电影导演,从自身的性别经验和遇到的问题出发,演绎家庭女性的诸多困境,以及自己作为一个家庭已婚女性的社会学认知。

而任何一种摄影形态的命名,必然会本着趣新原则,因而也必然面临簇拥进而被消费和滥用的态势,在大量的执导型、拼贴、挪用、合成等创作进路的背后,问题意识便成了甄别同行者的重要法则,它的有无,关系到此类摄影形态是否还有其价值。因而,在成功学和投机心理普遍盛行于摄影生态的今天,我们必须要谨慎对待这一看起来很“当代”的面孔。

上一页 12 下一页关键字:作品,创作,艺术家,执导,摄影展 谢子龙影像艺术馆内容标签: 作品 创作 艺术家 执导 摄影展 谢子龙影像艺术馆

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来