孙振华被困武汉近两个月(受访者供图)

受访:孙振华

采访:钟刚

2020年新年伊始,《打边炉》开启了一个新的专题——“公共艺术十人谈”。我们将持续邀请活跃在中国公共艺术现场的创作者和研究者,共同参与这一话题的讨论,以期在新的十年开始之际,通过梳理、总结和反思,呈现当下中国公共艺术发展过程当中的问题及其思考。

这个专题的策划是源于第五届深圳公共雕塑展的举办,而在这个展览闭幕没多久,就发生了新冠肺炎疫情,先是武汉成为重灾区,后来疫情波及全国,如今已发展成为国际公共卫生紧急事件。在疫情期间,《打边炉》与被困武汉的艺术批评家孙振华先生进行了一次笔谈,他是中国美术学院教授、研究生导师,中国雕塑学会副会长兼秘书长和《中国雕塑》主编。在访谈中,他从专业出发,阐述了疫期的思考,并发出了他的倡议。

记者:你身处疫情的中心,并且也是湖北人,对这个地方有很深的情感,疫情期间,你经历和见证了什么?

孙振华:这次疫情的中心在武汉,正好被我赶上了。1月18到武汉准备过年,23号封城,我从20号开始就没出过小区大门了。这次疫情我相信全国人民感同身受,不光是湖北人或者武汉人是这样,所有人经历的、见证的、感受的,尽管各有各的不同,但总的感受和心情是一样的。

这次疫情中,我感受最深的,也是想的最多的,就是这次舆情可能对中国社会、对中国的公共领域将会产生什么影响,会发生什么改变。通过这次封城我们可以看到,我们真正地进入到一个互联网生存的时代,这个时期,我们一切和外界的联系,我们信息的来源,包括我们的基本生活需求,都是通过互联网来解决的。这也就是说,当我们人与人之间不能面对面,直接在一个公共空间交往的时候,网络几乎完全替代了传统意义上的公共领域。

我相信这件事对我们整个的中国公共领域的历史是一个全方位的改写,或者是一个历史的拐点。在这个时候,我们传统的公共艺术所依存的物质空间会发生什么变化?那种物质形态的公共艺术未来会如何?公共艺术的未来将何去何从?特别是从互联网暴露出来的各种舆论、各种意见,各种谣言满天飞的乱象,我们发现,这个互联网的公共领域实际上非常不成熟,这是我最关心的一个问题。

方方提议在武汉设置一堵哭墙,让丧亲的人能有一个地方倾吐内心的悲伤。这个提议和孙振华不谋而合。

记者:当前疫情向好发展,武汉和湖北遭此大疫,家庭惨剧不断发生,社会悲情难以排遣,这对于一个地方,几代人,都是值得铭记的灾难,因为其中有太多的苦难和教训。方方建议疫情结束后,要有一堵“哭墙”让大家的情绪能够达到释放。你是公共艺术领域的专家,你怎么看这场灾难的纪念性的问题,你的倡议是什么?

孙振华:疫情期间,在2月23日,一位深圳在武汉做企业的朋友提出,做一个抗击疫情医护工作者的纪念碑,联合湖北美院和美协一起,请我来作总策展人,我当时对这种按习惯思维的方式以及常见的做法提出了不同意见。2月28日,这位企业家朋友给我微信,还是想尽一份力量,我就在微信上给了一个回复,这是28日下午四点的微信原文,一个字没改:

“我有一个创意,只有直指人心的艺术才有力量,才会成为一个城市,一代人的永久记忆,尤其是悲伤的记忆。本次疫情,估计死亡人数也有“9·11事件”的三分之二,这么大的事,这么多的牺牲,不能淹没在庆功、胜利的尾声中,而应该成为一个城市,甚至一个民族永久的反思。在石门峰建一个“武汉哭墙”,或者“武汉之泪”的纪念碑,把所有死亡者的名字都刻上去,包括医务人员、公安干警等,以喷泉作为背景,象征涛涛不绝的眼泪,和亲人对他们永恒的缅怀。还可以用LED屏幕,把每个人的遗照滚动放出来……我相信,这件作品可能会真正打动人,在国内和国际都会产生影响。如果沿用老思路,相信征稿中会有大量的李文亮、钟南山,又成为表现英模的纪念碑,而不是平民百姓的纪念碑。”

这段原始文字应该回答了这个问题。

位于武汉江滩的防洪纪念碑

记者:中国有很多英雄纪念碑,但关于灾难,似乎是一个避讳,“灾难”在中国纪念碑历史当中的位置,和我们的民族性是否有一定的关系?

孙振华:中国尽管有一些英雄的纪念碑,比较起国外也不算多,关于灾难的纪念碑就更少了,能记得起来的,有沈阳的“九一八纪念碑”,南京的“南京大屠杀纪念雕塑”等等。这个问题其实也有学者注意到,比如著名的艺术史家巫鸿先生,探讨过中国古代艺术的纪念碑性的问题,还有中国古代艺术为什么很少像西方那种表现废墟、残缺等。这关系到一个民族的艺术传统。这是不是故意回避灾难呢?我觉得其实中国人也并没有刻意回避,比如说,中国的史官传统就很厉害,秉笔直书,这种人一直都是存在的,只是在艺术上缺乏表现,这是一个问题。有人讲中国文化是“乐感”文化,追求逍遥、自在,与西方人直视“原罪”、在苦难中期待“救赎”不一样,还有,中国古代艺术并不主张逼真地再现,而是主张转化为心性等等。这种审美传统对中国艺术应该有直接地影响。总之,这是我们很值得系统研究的问题。

哨子成为一个隐喻

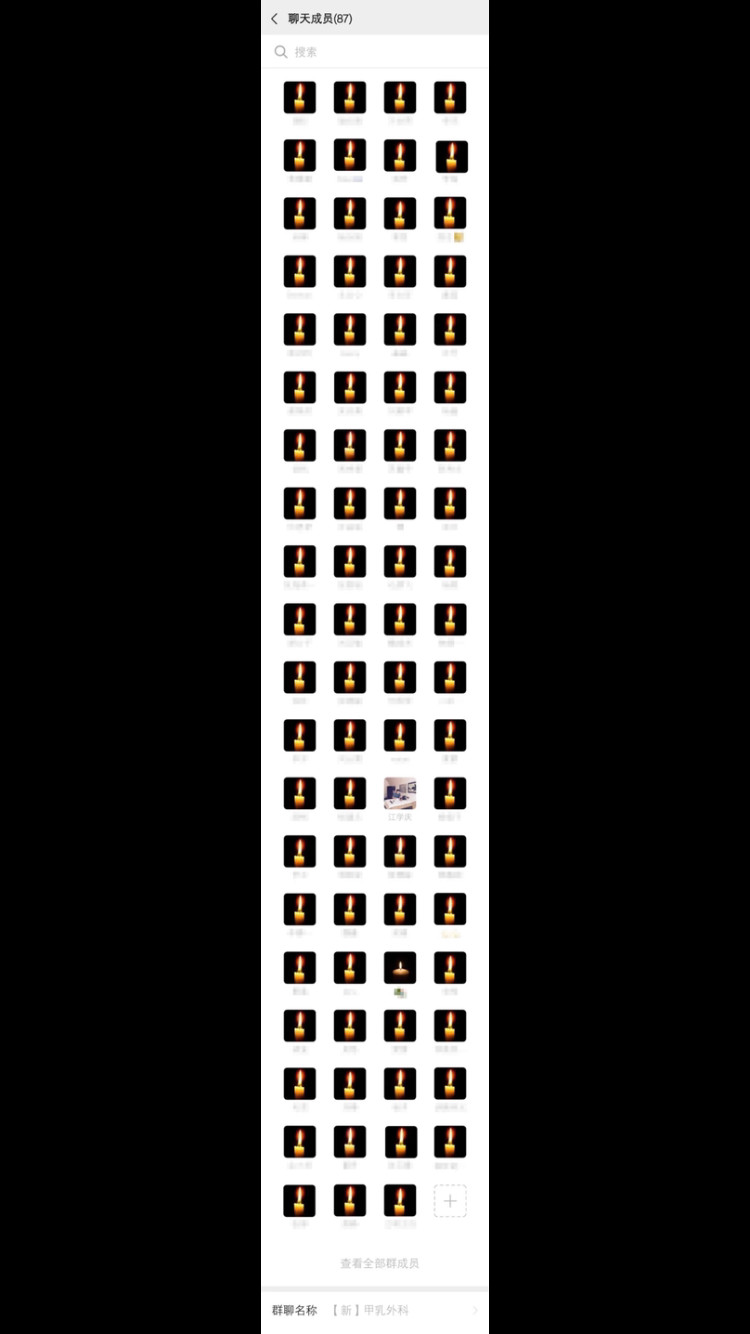

武汉市中心医院江学庆医生科室的微信群成员名单,大家以这种方式纪念江医生

记者:这次疫情发生后,有人认为中国在SARS时期的教训并没有引以为戒,进而感叹我们这个民族是一个善于遗忘的民族。在保存记忆上,中国公共艺术领域的艺术家和研究者可以做点什么?

孙振华:关于中国是不是一个善于遗忘的民族?我觉得这件事不能简单地看,从现象上讲,上个问题说了,纪念性艺术,表现苦难的艺术不多,这是事实。那么,忘掉苦难,向前看,有没有正面意义呢?似乎也需要研究。一个民族能够达观地看待过去,拿得起,放得下,它才有延续的可能,否则遇事死磕,也可能玉石俱焚。对于中国这样的古老文化,它能延续几千年,有它的理由和文化基因。

还有,说中国人善于遗忘,好像也不能简单地看,中国什么都讲口碑,虽然在物质空间里标志性的东西留存相对不多,但是口口相传的东西很多,好人、坏人,在中国的历史中,老百姓从来就没有忘掉。中华民族的历史记忆,对很多历史人物、事件的评价,以各种形式保存下来,比如话本小说、民间说唱、曲艺、戏剧等很多形式代代相传,其实这都是一个民族纪念性的另外一种表达方式。对我们来说,怎么样在公共艺术领域里通过公共艺术作为物质载体,把历史保存下来,这是现在我们需要做的。

耶路撒冷的哭墙(Wailing Wall)

记者:听说你当前正在家完成计划当中的著作,请谈谈你当前关注的问题是什么?紧迫要去书写的又是什么?

孙振华:我个人的写作从来没有中断过,多少次想放弃,就是没有真正放下。我的写作主要是专业的写作,这种写作基本上是一种工作的需要。其实我个人最想写的不是这些,而是写小说。我一直有写小说的冲动,想写的就是我们这一代人的心路历程,我们经历了很多,在这个过程中间,很想把这一代人的心灵史留下来。但是,这种最想写的东西因为太看重,所以迟迟没有动笔。

记者:如果回顾新世纪以来的20年,中国公共艺术领域存在哪些的问题需要继续讨论?

孙振华:至于说到新世纪以来中国公共艺术存在的问题,我觉得无非还是一些最基础的问题,比如说,什么是公共艺术的问题?公共艺术基本的思想观念的问题?公共艺术与社会的发展和进步的关系问题?公共艺术自身的特殊性?这些问题可能都是长期存在的,也不是说我们一下就可以解决的,因为这些问题在不同时期总是会不断出现。

这好比美学界对什么是美的探讨,西方从古希腊开始、中国从先秦开始,就一直在讨论中,一直到现在这个问题还在继续。所以,目前我们对公共艺术的基本问题远远还没有能够达成一个共识,这将是一个常态。它并非没有意义,因为我们不断地言说,不断地讨论,在这个过程中会呈现出意义,体现出我们学科的进步。

记者:你如何看待声光电技术引入到公共艺术领域,比如灯光秀也被视为新媒体公共艺术,并形成了一股城市热潮,你认为这股潮流意味着公共艺术的迭代和变革吗?

孙振华:这是一个很重要的趋势。我最新写的一篇与公共艺术相关的文章就是:《公共艺术视野中的灯光艺术》,我希望把灯光艺术纳入到公共艺术的领域。所以说公共艺术是扩展的,它的边界是不断延伸的。从目前情况来看,科技的介入,声、光、电的运用,新媒体的运用与观众的感应互动,这些新的媒介方式和手段与时俱进地运用到公共艺术里来,使新型的公共艺术比传统媒介的公共艺术更有创新性,更有生命力,更有未来性。

记者:你在深圳雕塑院期间,见证了深圳这个城市的发展,雕塑在城市空间的变迁当中是一个见证者的角色,随着一些城市建设的基本完成,城市雕塑在城市空间当中可以继续扮演怎样的角色?

孙振华:有很多人现在不主张提城市雕塑这个概念,认为应该用公共艺术取代,但我认为,要正视城市雕塑,这个概念很有意义的地方在于,它恰好是具有中国性的。我们现在在各种词典上,特别是西方的词典上,找不到城市雕塑这个条目,它是中国人自己创造出来的。中国人创造出一个城市雕塑的概念,恰好又跟中国的城市化的进程有着很密切的关系。

从1982年提出城市雕塑的概念以来,在这短短的这么几十年里,城市雕塑的成绩有目共睹。中国古代没有城市雕塑传统,到今天有了这么多城市雕塑,这是历史的进步。当然它也存在很多问题,我曾经提出中国城市雕塑的十大问题,之所以把这些问题梳理出来,恰好说明城市雕塑的概念、机制还在完善、建设中,这是一个没有完成的任务,只要我们中国的城市化的进程还在继续,城市雕塑的历史使命,它的扮演的重要作用也就会继续延续。

记者:你除了策展和写作,还在中国美术学院任教。谈谈你在雕塑专业上的教学?当前的教学如何回应当代的问题?

孙振华:目前我在雕塑专业教学方面,主要是指导研究生论文写作。中国现代意义上的高等雕塑专业的教学,到现在已经都快100年了,在这个历史进程中,它不断面对不同问题,解决不同问题,但总体来看,这些问题都是和当时的时代密切相关的。

我曾经将近百年中国雕塑教学的问题归纳为三个大问题:第一,外来雕塑体系和本土文化及民族雕塑传统的关系问题;第二,作为学院的雕塑和社会的关系,学院雕塑家和公众需求的关系问题;第三,以写实为主的雕塑形态和语言如何面对时代的变化,不断拓展和创新的问题。总体而言,尽管雕塑上变化很大,这三个问题的基本框架一直是存在的。我写过几篇文章,特别是以中国美院雕塑系作为对象,探讨中国雕塑教学的历史,发现近百年来,中国雕塑的基本问题没有变。

2017东湖国际生态艺术双年展现场

记者:过去20年,中国的城市雕塑和公共艺术在房地产浪潮当中也存在着被裹挟前行的状态,当商业诉求逐渐蜕化后,雕塑在更长的时空中,其独立的艺术价值如何体现?

孙振华:公共艺术和地产商的合作,和企业合作,我个人的思想也有一个转变过程。开始不理解,到后来能够理解和接受了。地产商的诉求无可厚非,追求利益的最大化,他们会找最有影响、最能够吸引公众眼球的东西来推介它们的产品。他们为什么会找艺术?而且是前沿的、探索性的艺术?恰好说明这类艺术有生命力,有争议,有未来空间。和他们合作会不会影响到在我们艺术自身的品格呢?这可能就涉及到当代社会,包括当代公共艺术的一个重要的问题。公共艺术作为具有鲜明政治色彩的艺术,它本身就是一个协商的,相互妥协的,博弈的过程。

公共艺术在很多时候会坚持自己,有些时候不得不做一些让步,丧失一些自己独立性,有时候需要退一步进两步,但最后的效果,确实推动了公共艺术的历史进程。我们想追求一种百分之百的纯粹,好像是不可能的;完全摆脱商业的影响也不可能。现在有很多人,到乡村做那种参与式艺术,商业性成分很少,即使这样,他们也面临着一个如何可持续性发展的问题。

我举个例子,前面说到的我那个企业家朋友,我作为总策展人和他在2017年做了一个“东湖国际生态艺术双年展”,展览做的很大,这位企业家拿了两、三千万出来做这个事。这是中国第一个生态艺术的双年展。那次投入后,他还想把它做得更大,他想请越后妻有大地艺术节的策展人北川富朗来中国作下一届策展人,他问我怎么样,好不好?我当然非常支持。这次要不是疫情的话,北川富朗可能都来过武汉了。原定计划是我们3月份就日本去考察,同时也请他一起过来看现场的,当然现在耽搁了。我觉得,这种合作有什么不好呢?作为一个企业家,他确实有文化情怀,这件事也有利于他企业的发展,它还能实实在在地推动艺术的进步,让公共艺术更加的国际化,我们为什么不支持和响应呢?所以我觉得要以一种理性的态度来看待这种合作。

关键字:雕塑,疫情,公共艺术 城市雕塑 新媒体艺术 疫情内容标签: 雕塑 疫情 公共艺术 城市雕塑 新媒体艺术 疫情

献给世界,你的真心,以致来世,以致未来