原题:易学典籍范仲淹的易与文分享

词频:范仲淹,宋史,儒家,文学家,古往今来,君子,政治家,阐发,圣人,文中,典籍,义理,祠堂,士子,学说,素有,以身报国易学典籍,浩若烟海,易学人物,代有才出。更为值得一说的是,由于中国的传统文化系统性、关联性、基因性都很强,学问兼通、文化相融,很难象西方那样过于具体的分类,基于传统以及走到现代的具项分类,言文则为文学家、言史亦为史学家、言诗又亦为诗人。因此,中国古往今来的哲学家、文学家同时又是易学家、政治家;又尤可是诗人。“君子不器”一直是文化传统和文人士子的追求,因为他们执道而驭器,不可以单一类别观立。本文要说的范仲淹,也是这样一个人物。古往今来,人们大都将他归于文学家、政治家范畴,这是因为他的文学、政治功业大有可圈可点之处,从我们易学范畴而言,范仲淹可堪称为易理学家;再换而言之,由于他对易理的研探与阐发,从而奠定他文学家、政治家的思想基础。

范仲淹(公元989―1052年)字希文,逝后溢文正。他少年丧父,其母改嫁他随迁,饱受生活艰辛之苦。年少的范仲淹素有抱负,忍饥耐寒,励志读书。史料《湘山野录》、《宋史?范仲淹传》记载他经常煮一锅粥饭,冷却后用刀剁成四块,再加点咸菜就作为一天的饭食。“以糜粥继之,人不能堪,仲淹不苦也。”刻苦向上的范仲淹终于在宋真字大中祥符八年(1015年)中了进士,时年二十七岁的他从此走上仕途。

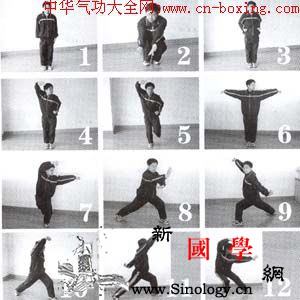

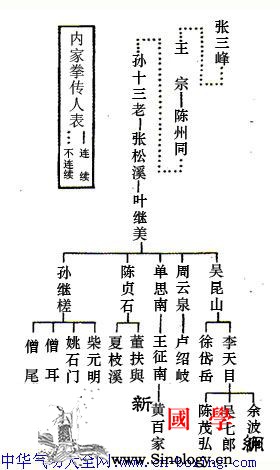

范仲淹一生任过枢密副使、参政知事、陕西四路宣抚使,知洲等职并守边塞数年,他博学多才,文武兼能,堪称北宋朝廷的栋梁之才,在易学上,他也探颐索隐,阐述发微将易学和经邦济世的儒学相结合,以易学讲儒家学说的义理,从而开创了宋代儒家义理易的先河。《宋史?范仲淹传》称:“(范仲淹)泛通六经,尤长于《易》”。在易学上,范仲淹有专门的著作,名为《易义》,在这部著作中,他侧重对易学中的二十七卦进行阐发和诠释,思想观点与儒家学说一致,不求字词的讲述,而侧重于《易》的大义。如:在释“家人”卦他言:“家人阳正于外,阴正于内,阴阳正而男女得位,君子理家之时也。明乎其内,礼则著焉;顺乎其外,孝悌形焉……圣人将成其国,必正其家。一人之家正,然后天下之家正……。”又如在阐释“升”卦时说:“升,地中生木,其道上行。君子位以德升之时也……圣人曰跻其德而至于大宝,贤者日崇其业以成公,以顺而升,物不距矣……”。如上精辟之见解,著中可见。“圣人之德,居乎诚而不迁”,“君子学而知其仕”,“欲不可纵,斯止矣”等。

易道和文道素有渊源,刘勰的《文心雕龙》大可说是以易道载文道所著,这是我们今后将要谈到的一个话题。古往今来,文中见易的例证屡见典籍著述,又多见雅诗妙文,范仲淹的一篇妙文《严先生祠堂记》可谓文中见易,文易交融。

范仲淹可谓一个文武全才的人物,既守边又能行文赋词,留下了脍炙人口的篇章让后人吟诵,钦佩不已。千古名篇《岳阳楼记》出自先生笔下,其“先天下之忧而忧、后天下之乐而乐”的名句成为文人志士以心忧国、以身报国的人生志向和追求。戎边时所作的“塞下秋来风景异……四面边声连角起”之词流传后世,使人顿感秋风金戈铮铮、鼓角烽烟相振的悲壮苍凉。对范仲淹的文章早有钦爱,《严先生祠堂记》也是钦爱中的一篇。尤为重要的是,文中以易托人,引易喻人,让人尚思而回味。