原题:习武与修心-肖峰

词频:平静,弗雷泽,练功,阿里,实力,赛场,静宁,精神,虔诚,从容,空城计,拳王,军心,稳定,成功,内在

常有人问,习武练功有什么用?大概只是老人退休无事的消遣吧!当今社会治安很好,有些习武者习练多年,却难有经常应用的机会,那么,习武练功是否就是在做无用功?一个习武者的动力是什么?一个武者坚持多年有什么意义?

当今社会,有形的暴力犯罪日益减少,无形、内在、隐形的“敌人”不断增加:亚健康、抑郁症以及因心情缺乏安全感、压抑、孤独、烦躁、无助、冷漠、无方向等精神力量缺失导致人内心悲观甚至灰心绝望。人们希望用拥有尽可能多的物质财富、资产,用衣食无忧来获得内心的稳定感、安全感,但表面上物质生活的充裕并不能解决心理上的问题。世界著名生理学家巴甫洛夫说:“一切顽固沉重忧悒和焦虑,是给各种疾病大开方便之门。”心乱了,各种疾病便纷至沓来。

古人说“心,灵物也,不用则常存,小用则小成,大用之则大成,变用之则至神。”如果你不练心,它就固定不变,用小心得小成就,专心大用则取得大成就,能变化运用就达到神明的境界了。拳谚说:“心力不坚,则无劲健。”戚继光的《练兵实纪》有“练心篇”,他认为,“心者内气也,气者外心也”,即军心士气是一个统一的整体,军心是士气的内在根源,而士气是军心的外在表现,并把“激人之心、励士之气”作为提高战斗力的一个重要途径。

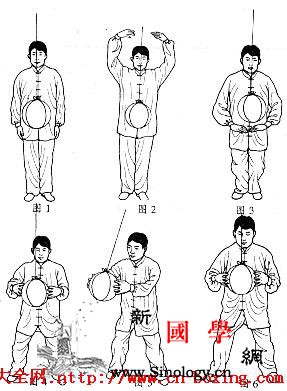

习武术练桩功、太极等,都以平心静气、内练精、气、神为本。妙兴大师曰:“盖德化则心感,力挟则气敛,我之精神勇力,皆安静宁适,于是乎生机蓬勃,无所患也。攻我者怒气上涌,六神暴跳,而不守于室,于是乎神经气散,其力自不能聚,故练功习技者,宜先了解于此,然后可以有成。”他认为一个习武者,首先要认识到“安静宁适”的重要作用,避免“六神暴跳”的浮躁。“练拳先炼心,养生先养心。”炼心、养心恰好是战胜隐形之“敌”——亚健康的良方。心神合一,得意忘形,让内心归于平静稳定,让生活顺应大自然平衡的自然规律,才获中华传统武术的真谛。

然而,人心是每天都在变化的,习武练功者开始有雄心壮志不少,虎头蛇尾、不能善始善终者也很多。炼心并不能一蹴而就,而是随时间、阅历而渐进的过程。“入门先站三年桩”,不是练功低效率、来得慢,而是在时间推移中,使人多变的心逐渐趋向平静、稳定,才能产生功力。

1.初心

一个无功夫的弱者,因无自卫技击实力在身,所以缺乏自信心,在生活中遭遇危机时内心不免忐忑不安。而一个身强体壮、看似强大却技艺不精者,尽管有伤人的能力,但因不能收发自如地掌握局势,内心仍是紧张不安的,遭遇搏斗,常以猛攻乱打来掩盖内心的恐惧。二者都没有精神上的实力,人的一生总像缺点什么,所以,人们踏上了求学之旅。

2.烦燥心

生活的快节奏、信息化使人们很难像过去一样悠闲、单纯地做一件事了。一个人想有所作为,而又不能马上成功,于是会产生急躁心;现在手机、电视、电脑每天为人们提供大量的信息,可这太多的选择往往使一个人迷失了方向,不知道该选择什么。初学入门,人的内心往往三心二意,心猿意马,这山望着那山高,急功近利,恨不得一天学完十年的内容。学静修、练内功、学书法、学搏击、练太极等,不论外形上不动或缓动,首先要求去掉烦躁、急躁心。怎样去烦躁心?这就是树立虔诚心。

3.虔诚心

一个书法艺术家开始书写时先要默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神采,如对至尊,则无不善矣。这也是先调精神思想,使注意力高度集中,才能产生佳作。过去习武真传弟子需拜师,为的是让习者有一个尊师重道的虔诚心。习者有了学艺虔诚心,所授功法才会出效果、练拳术态度才能一丝不苟、精益求精,才会有高质量的锻炼效果。可见,功夫进展与心性的紧密联系。

4.自信心

虔诚心产生专注不动心,在练功、学艺过程中,稳定、持续才能完成量变到质变的转化,形成实力。有实力的自信心逐渐产生无所畏惧的雄心、平静心。一个人的平静有的是天生的,有的是通过练内功、修身积攒实力,久之形成的,所谓手中有粮,心中不慌。身有实力,才能泰山崩于前而不改色,才能从容、淡定,不惧未知的风险、危机,敢于迎难而上,才会有平静、谦和的气度。

5.谦逊心

学到了精湛的技艺,有了很强的实力,是否就意味着天不怕、地不怕、战无不胜、人生之路就一帆风顺了呢?人生前进的途中有成功也会有失败。须知,至刚者折,此时,修心当再上层楼:悟刚柔相济之理,修平静、谦和之心。

6.开悟心

获得赛场上的胜利就是习武的终极目标吗?一个人赢得了人世间顶极名利、天下无敌、富甲天下,拥有人类梦想得到的一切,又当如何?世界拳王泰森,他的一生经历了穷——富——穷的三个阶段。他青少年时凶悍好斗,以拳击成为亿万富豪,赛场霸主,享受了人间顶极荣华富贵,但身有凶悍、焦躁、暴戾之心气,以至赛场咬人,后来经历牢狱之灾、系列赛场失败、破产等人生变故后,他的心性变为现在的心平气和,有了慈祥和善的气质。生活经历的磨练使他完全变成了另外一个人。中年的他,没有了赛场上的煞气、雄风,却有了精神、心灵之富。同样伟大的拳王阿里退役后,喜欢为普通群众变个小魔术,这个行为,可以看到他拥有个低调、平静、童真的心。

一个人,无论他身处何地,是什么地位,过那一种阶层的生活,只要他的内心非常安祥,就可以过得幸福,获得平静、祥和的心态。并非衣食无忧,万事不愁、闲得无聊才会想遁入深山野林修禅,而是通过思考、感悟及练功,人人都能做到。人一旦开悟了,就能不再苛求、急求练功的功力效果,而如饮茶般轻松自然看待练功,就能面对生活中遇到的任何逆境、人生不如意,泰然自若、自然放得下,解脱自在,远离烦恼,成为懂得享受生命的人。

7.平静心

明代养生家吕坤在《呻吟语》中说:“天地万物之理,皆始于从容,而卒于急促。急促者,气尽也:从容者,气初也。”从容不迫的人,凡事能应付自如,沉着镇定。习武修从容、平静心,则随遇而安、宠辱不惊。心中的负担、欲望、牵挂、恐惧、紧张放下了,内心才会快乐,运动及生活中一切均是享受。

赛场上,也是修心的过程。搏击是激烈的对抗运动,但一个搏击高手却要善于修平静心。去掉急于求胜的功利心,认识阴阳、胜败是万物本原,胜不骄,败不馁,享受比赛的过程,坦然面对结果,就会获得平静详和的心态,消除患得患失、紧张恐惧、忐忑不安、急于求胜的躁动心,平静不动心可最大限度地发挥出自身训练水平。

平静心是一种无形的力量。1975年9月30曰的拳王争霸赛中,33岁的阿里与另一拳坛猛将弗雷泽进行第三次较量。在之前他们打了个平手,第三场将是决定胜负的关键。在进行到第14回合时,阿里已透支体力,精疲力竭,濒临崩溃的边缘,几乎再无丝毫力气迎战第15回合了。但他竭尽全力保持坚毅、沉着的精神状态,双目如电,用稳定的情绪掩盖自己身体极度的虚弱,仿佛浑身还有使不完的力气。这种假象蒙蔽了弗雷泽,弗雷泽此时也体能消耗殆尽,他见阿里尚有余力,终于心理崩溃,放弃继续比赛而让阿里获胜。当裁判员举起阿里的手臂时,阿里一下瘫倒在地。弗雷泽见此情景,追悔莫及,为此抱憾终身。

与此相同的是《三国》中诸葛亮的空城计。在司马懿大军压境之际,诸葛亮兵少将寡,他冒险用计,用城上平静地弹琴、洒扫城池的假象令司马懿怀疑有埋伏而撤军。

武术人修炼的终极目的就是内在精神力量:平静、从容。 处变不惊,这种平静是内在实力的表现,而非无源之水的“空城计”。空城计只能用一次,经不起检验,而有强大实力作后盾的平静,却是持续的能力令对方不敢小觑,这也是武术人终身自强不息的动力。一个心烦意乱、内心空虚、患得患失的人是不可能从容不迫、平静祥和地练桩功、打太极的。

梁漱溟说,人一辈子首先要解决人和物的关系,再解决人和人的关系,最后解决人和自己内心的关系。人的一生,创业、工作,都是不断与内心的“我”作斗争的结果。不论穷富,不论身居何位,顺境、逆境,内心是否坚韧、坚强,决定他能否成功。

正如李小龙曾说:“武术是一种理智的自我认识,一拳一脚不仅打倒的是面前的对手,同时也打掉你的自私心理,打掉你的恐惧感,打掉你所有的一切心理障碍。因为你一旦懂得了这个道理,你就使自己获得了真正的自由。”这段话描述了修心的过程,获得真正的自由,就是认识自己的心灵,找到自己,收获宁静祥和的心态。

一个习武者在没有外因强制条件下,如果拥有自觉持之以恒地练功的特质,在方法正确的条件下,一定会取得应有的成绩。推而广之,他投身于工作、学习等其他领域,如果同样发挥这股锲而不舍的精神力量,也一定会取得学习、事业上的成功。所以,我们不要认为习武仅仅只是防身自卫、健身这个表面目标,而要深层次地理解它的精神内涵。抓住、认识了事物的本原,就自然能收获人生成功之果。